Le cas Pierre Rivière : enquête sur un parricide.

« Tout le drame de Rivière, c'est un drame du droit, un drame du code, de la loi, c'est toujours à l'intérieur de cette tragédie-là que se meut le monde paysan » [1] Pierre Rivière commit le 3 juin 1835 à Aunay, dans le Calvados, un triple meurtre en tuant sa mère de quarante ans, enceinte de six mois et demi, sa sœur Marguerite-Victoire de dix-neuf ans et son petit frère Jules de sept ans. Ce parricide, qui avait été pourtant considéré comme l’œuvre d’un fou, ou tout du moins décrit comme tel, fut condamné à mort le 16 novembre 1835 au terme d’un long procès. Cette affaire n’aurait pu être qu'un banal fait divers si Pierre Rivière, avant d'être jugé, n'avait pas, en prison, écrit un mémoire dans lequel il explique son geste.

L’inéluctable chemin vers le crime.

Mercredi 3 juin 1835, vers midi, lieu-dit La Faucterie, commune d’Aunay-sur-Odon, située près de Flers (Calvados). Pierre Rivière, cultivateur âgé de 20 ans, égorge sa mère, enceinte de six mois et demi, sa sœur Victoire, âgée de 19 ans, et son frère Jules, 7 ans et demi.

Pierre Rivière est né en 1815 à Courvaudon (Calvados). Il est le premier enfant d’un mariage contracté deux ans auparavant, dans le cadre d’un arrangement visant à éviter au père d’être enrôlé dans la conscription de 1813. La première sœur de Pierre, Victoire, nait en 1816. Une seconde sœur, Aimée, nait en 1820. À partir de 1821, Pierre est élevé seul par son père, qui ne vit pas sous le même toit que sa femme. En 1822 et 1824 naissent deux frères, Prosper, puis Jean, qui décèdera à l’âge de 10 ans. Un troisième frère, Jules, voit le jour en 1828. En 1833 débute une longue série de conflits entre les parents de Pierre, pour des questions principalement financières (dettes contractées par la femme, contestation de propriété́). Le 3 juin 1835, Pierre Rivière fait irruption dans la maison paternelle, une serpe affutée à la main. En présence de sa grand-mère paternelle qui tente vainement de l’arrêter, il égorge successivement sa mère, sa sœur Victoire et son frère Jules et prend la fuite. Les mains encore ensanglantées, il fait aussitôt part de son geste à plusieurs voisins avant de s'enfoncer dans les bois alentours.

Il ne fut arrêté qu'un mois plus tard, sur la route de Caen à Falaise. Dans la maison d'arrêt, il rédigea en une dizaine de jours un long mémoire intitulé « Détail et explication de l'événement arrivé le 3 juin à Aunay, village de la Fauctrie écrite par l'auteur de cette action. » L'affaire Pierre Rivière, puisque tel était son nom, pouvait commencer.

Querelles d’expert.

Au début de l’instruction, Pierre Rivière justifie son acte par une injonction divine : « J’ai obéi à Dieu, je n’ai pas cru qu’il y eut du mal à justifier sa providence », mais très vite, il se reprend et explique son crime par le fait qu’il voulait délivrer son père « d’une méchante femme qui le mettait dans un tel désespoir que, parfois, il était tenté de se suicider. J’ai tué ma sœur Victoire parce qu’elle prenait le parti de ma mère. J’ai tué mon frère parce qu’il aimait ma mère et ma sœur ». À l’appui de ses dires, Pierre Rivière donne au juge d’instruction lors de son second interrogatoire un mémoire d’une cinquantaine de pages écrit du 10 au 21 juillet durant sa détention à la maison d’arrêt de Vire. Ce récit explicite les raisons de son geste et relate avec précision la généalogie de la mésentente de ses parents « qui ne tinrent pas de noces et le jour de leur mariage ils ne couchèrent pas ensemble », le malin plaisir que la femme prend à provoquer des « niargues » avec son époux, ses actions auprès des autorités cléricales et même judiciaires et, chaque fois, les impossibles médiations, ses provocations, malgré l’attitude conciliatrice du mari. Pour Rivière, il est évident que sa mère était l’unique cause des tourments de son père. Dans une seconde partie, le criminel expose le déroulement du crime, sa préparation, son accomplissement et la période d’errance qui a suivi. Il dit ses nombreuses lectures, son désir d’élever son soin à éviter tout contact charnel avec les femmes, son mépris pour ce siècle « où ce sont les femmes qui commandent à présent » et le sentiment que par l’accomplissement de son geste depuis longtemps préparé son « nom allait faire du bruit dans le monde, que par [sa] mort [il se] convrirai[t] de gloire, et que, dans les temps à venir, [ses] idées seraient adoptées et qu’on ferait [son] apologie ». Rivière ne cherche nullement à se disculper. Il connait la portée de son acte et accepte par avance la sentence de mort qui en est la conséquence : « Pourvu qu’on entende ce que je veux dire, c’est ce que je demande, et j’ai toute rédigé́ du mieux que je puis. » Les témoignages recueillis dans le voisinage au cours de l’instruction dépeignent un Rivière au caractère contrasté, renfermé et taciturne, parfois bizarre, un peu idiot, cruel envers les animaux. Ils dessinent ainsi les contours d’une perception partagée de la folie et de l’immaturité de « l’imbécile à Rivière ». Les médecins ont eu des avis divergents dans l'affaire Pierre Rivière. Pendant l'instruction, un premier médecin (le docteur Bouchard) considéra que Pierre Rivière n'était pas fou, alors que le second (le docteur Vastel) pensa le contraire.

Un procès douteux.

La loi du 28 avril 1832, sous la monarchie de Juillet, marque la première étape de l'adoucissement du droit pénal en la matière : le parricide est toujours puni de la peine de mort, mais la loi abolit l'amputation du poing et instaure les circonstances atténuantes pour tous les crimes, y compris, donc, pour celui de parricide. C'est sous l'empire de cette loi que Pierre Rivière sera jugé. Renvoyé devant la cour d’assises du Calvados pour parricide, Rivière voit son procès s’ouvrir à Caen le 11 novembre 1835. À l’issue de son procès, le 16 novembre 1835, Pierre Riviere est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est en conséquence condamné à mort, mais les jurés envoient au roi une demande de commutation de peine, « considérant que les circonstances au milieu desquelles le coupable s’est trouvé ont pu fortement influencer sa raison dont il n’a jamais joui entièrement ». Le pourvoi en cassation est rejeté le 16 décembre 1835. Le 25 décembre, sept médecins réputés (Esquirol, Orfila, Marc, Pariset, Rostan, Mitivié et Leuret) rédigent à Paris un rapport d’expertise confirmant l’appréciation du docteur Vastel et déclarant Rivière atteint d’aliénation mentale. Le 10 février 1836, il est gracié par Louis-Philippe. Sa peine est commuée en réclusion à perpétuité́. Le 20 octobre 1840, Rivière se suicide par pendaison à la maison centrale de Beaulieu. Ainsi que l’avait souhaité́ le fils, le père survécut à la tragédie. Il se remaria et eut cinq nouveaux enfants.

L’affaire resurgit en 1973.

Michel Foucault[2] a découvert le dossier de Pierre Rivière en entreprenant des recherches portant sur les rapports entre psychiatrie et justice pénale dans le cadre d'un séminaire du Collège de France. Le dossier était contenu dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale de 1836. Y figuraient les pièces judiciaires, les articles de presse, les trois rapports médicaux et le mémoire de Pierre Rivière. Les recherches de Foucault ont donné lieu à la parution d'un ouvrage collectif en 1973 chez Gallimard :

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (qui est la première phrase du mémoire de Pierre Rivière). L'ouvrage reproduit l'ensemble des pièces du dossier et comprend sept études relatives au procès de Pierre Rivière, aux liens entre parricide et régicide et aux rapports entre la justice et la médecine.

Quel était le mobile des crimes commis par Pierre Rivière ? Il s'agissait, pour ce dernier, de venger son père, de le libérer des griffes d'une mère tyrannique ; et Pierre Rivière dira, au cours de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, qu'il a entrepris également de tuer sa sœur et son frère, car « ils étaient d'accord tous trois pour persécuter mon père »

On retrouve les mêmes motivations - venger le père - chez des personnages célèbres de la littérature : Oreste qui, dans la tragédie d'Eschyle, Les Euménides, tue sa mère Clytemnestre car celle-ci a assassiné son père Agamemnon et Hamlet qui, dans la pièce de Shakespeare, venge la mort de son père - le roi du Danemark - en tuant Claudius, l'oncle usurpateur.

Un formidable objet d’histoire.

Le mémoire rédigé par Rivière constitue une source exceptionnelle : il fournit des données biographiques et familiales sur le sujet criminel, qui manquent d'ordinaire à l'historien ; il aide à mieux saisir le cheminement vers le parricide et les enjeux multiples de la transgression que ce crime représente. Aussi exceptionnelle qu'elle soit, l'affaire Pierre Rivière appartient à une série de crimes similaires, avec lesquels elle partage nombre de traits communs. Une douzaine d’affaires voisines par an sont jugées entre 1825 et 1914. Pierre Rivière ne tue pas pour hériter. Mais, il entend suppléer aux défaillances de la justice car celle-ci a donné raison à sa mère dans les désaccords patrimoniaux au sein du couple Rivière, au détriment de son père, trop faible pour faire valoir ses droits. Aîné de la famille, Pierre a vécu une grande partie de sa vie seul auprès de son père. Le conflit entre ses parents, qu'il met en scène dans son mémoire comme une véritable guerre des sexes, marque sa nostalgie de la coutume normande qui, avant l'instauration du Code civil, excluait les filles de la succession. D'où ce constat amer : « Ce sont les femmes qui commandent à présent. »

D'une manière générale, au-delà des questions d'argent et de justice, c'est dans les relations familiales et dans la psychologie du coupable qu'il faut chercher les causes du parricide. Celui-ci procède ainsi des rapports de force au sein de la famille - intimement liés d'ailleurs à la possession ou à la gestion des biens. Le crime peut exprimer alors la volonté de s'émanciper de la puissance paternelle - pour des raisons qui ne sont pas si différentes de celles des siècles précédents : exercice du pouvoir de commandement, amours contrariées, conduite dissipée. A une logique de statuts, le parricide entend opposer celle d'une autorité négociée, voire contractuelle.

C'est à l'autorité de sa mère que s'oppose, au contraire, Pierre Rivière : s'identifiant à son père mortifié par les tracasseries de celle-ci, Pierre déplore le déclin de la puissance paternelle et regrette le temps où « les lois des Romains donnaient au mari droit de la vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants ».

En règle générale, le drame survient dans un milieu familial qui, à la faveur de la cohabitation des générations, fonctionne en vase clos. De fait, tous les membres de la famille se trouvent de gré ou de force impliqués dans la logique qui conduit au parricide : « J'ai tué ma sœur Victoire parce qu'elle prenait le parti de ma mère. J'ai tué mon frère parce qu'il aimait ma mère et ma sœur », confie Rivière lors de son premier interrogatoire.

Entre suicide et parricide, le lien est fréquent. Il se retrouve tant dans les actes - tentatives de suicide ayant précédé ou suivi le crime - que dans la signification profonde du geste criminel : le meurtre du père et, plus encore, celui de la mère ont valeur de suicide dans la mesure où ils brouillent irrémédiablement la certitude des identités et des parentés. « Je suis de partout » , répond Rivière à ceux qui l'interrogent sur son identité lors de son errance, alors qu'il n'a justement pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours.

Une fois le parricide commis, le meurtre de soi peut être aussi une manière d'interpeller la société sur des responsabilités qu'elle aurait refusé de prendre : alors que sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité, Rivière, en 1840, se suicide dans sa cellule. Comme la rédaction du mémoire, le choix de la mort constitue pour lui un moyen de s'approprier son acte et d'en assumer jusqu'au bout les conséquences : en prison, il « se croyait mort et ne voulait prendre de son corps aucune espèce de soin ; il ajoutait qu'il désirait qu'on lui coupât le cou, ce qui ne lui causerait aucun mal, puisqu'il était déjà mort », raconte le journal Le Pilote du Calvados le 22 octobre 1840.

En mettant en évidence l'existence de « parents coupables », les réflexions sur l'enfance délinquante entreprises dès les années 1830-1840 par les réformateurs sociaux ont sans doute joué un rôle non négligeable dans l’évolution vers un adoucissement du code pénal. Progressivement, l'idée fait son chemin que la famille peut enfanter elle-même le crime. En plus de fournir éventuellement de mauvais exemples, elle peut devenir criminogène par la violence clandestine, tant physique que morale, qu'elle impose à ses membres. Autant de paramètres qui sont de plus en plus pris en compte dans le jugement du parricide.

Pierre Rivière ne bénéficiera pas de cet adoucissement de la justice - tout au moins dans un premier temps. Alors que son état mental pouvait pourtant motiver en sa faveur le bénéfice de circonstances atténuantes, il est condamné au supplice des parricides. Intervient ici le contexte historique : au même moment se tient devant la Chambre des pairs le procès de Fieschi et de ses complices, responsables de l'attentat à « la machine infernale » perpétré le 28 juillet 1835 contre Louis-Philippe. Au XIXe siècle, le régicide apparaît symboliquement comme la transposition politique du parricide, les deux crimes étant punis de la même peine. Dans le cadre d'un régime monarchique où le roi fait figure de père de la nation, le parricide rejoue à l'échelle domestique le régicide de 1793.

Ainsi, ce sont les monarchies censitaires de la première moitié du siècle, celles de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, qui connaissent les taux de condamnation à mort les plus élevés, quand les campagnes françaises surpeuplées attisent les tensions familiales mais aussi quand le souvenir du régicide révolutionnaire pèse encore de tout son poids dans l'appréciation du crime.

Pour en savoir plus :

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2011-4-page-177.htm

Cliquez ici pour télécharger.

[1] P. Kane, « Entretien avec Michel Foucault », Paris, Cahiers du cinéma, nov. 1976, p. 53.

[2] Paul-Michel Foucault, dit Michel Foucault, né le 15 octobre 1926 à Poitiers, mort le 25 juin 1984 à Paris dans le 13e arrondissement est un philosophe français. Il est connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l'histoire de la sexualité, ses théories générales sur le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance.

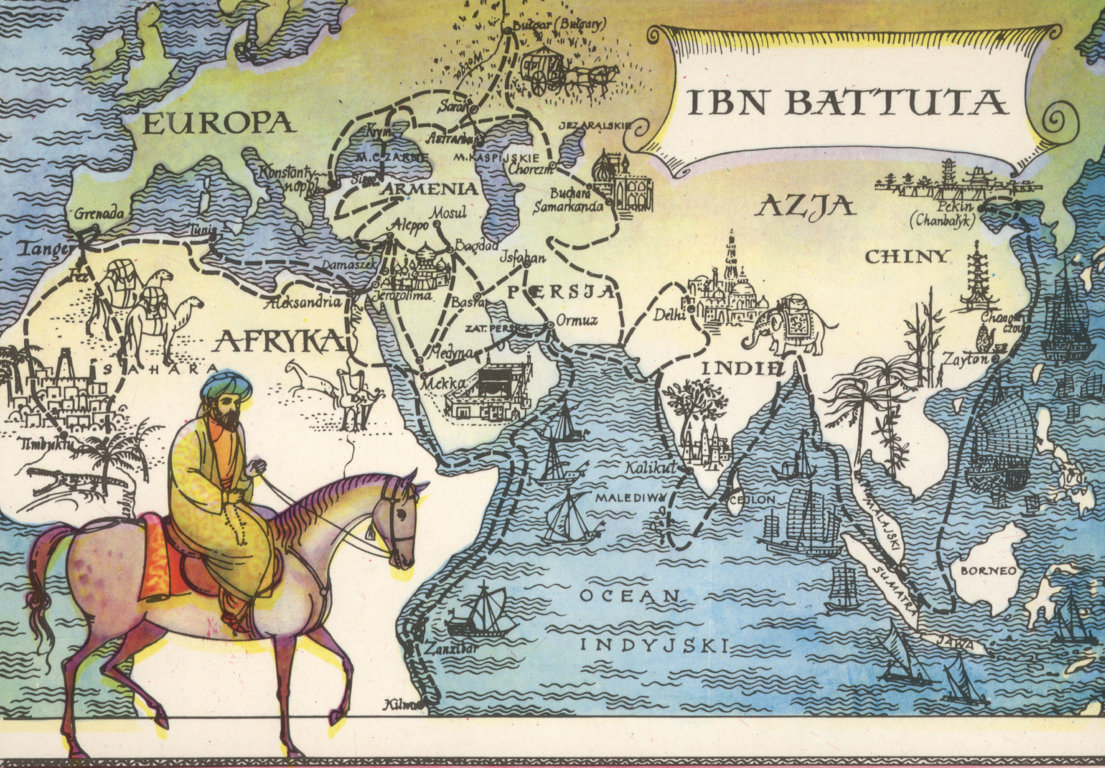

Voyage aux frontières du monde : long périple d’Ibn Battûta.

120 000 kilomètres, c’est la distance parcourue en l’espace de vingt-neuf ans par l’explorateur Ibn Battûta, au XIVe siècle de notre ère. 120 000 kilomètres nécessaires pour permettre à ce voyageur d’origine berbère de relier du sud au nord Tombouctou à l’ancien territoire du Khanat bulgare de la Volga et, d’ouest en est, Tanger à l’Extrême-Orient.

Deux siècles avant Magellan, Ibn Battûta, d’abord simple pèlerin en partance pour la Mecque, a pu parcourir une grande partie du monde connu grâce à sa maîtrise de la langue arabe, à la place alors occupée par l’Islam et à l’essor du commerce dans le monde musulman. Les Voyages d’Ibn Battûta sont restés connus uniquement du monde musulman jusqu’au XIXe siècle, lorsqu’ils ont été traduits en allemand, puis en anglais et en français. Pourtant, son récit de voyage a consacré un genre littéraire à part entière, la rihla, genre initié par son prédécesseur et autre grand voyageur arabe Ibn Jubayr. « Rihla »est le mot arabe désignant le voyage et, par la suite, le récit que l’on en fait.

Au début, un pèlerinage.

À la naissance, à Tanger en 1304, d’Abou Abdallah Mohamed Ibn Battûta, Marco Polo a 50 ans. Un an après la mort du Vénitien (1324), le Tangérois est parfois surnommé le « Marco Polo arabe » (rappelons tout de même qu’il était berbère). Il se met en route le 14 juin 1325, à l’âge de 21 ans, il se propose de faire le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. On peut distinguer quatre périodes dans les voyages d’Ibn Battûta. De 1325 à 1327, il fait son 1er pèlerinage à La Mecque par le Maghreb, exploration de la vallée du Nil, de la Syrie, de l'Irak et des villes d'Iran. De 1328 à 1330, il entreprend son 2eme pèlerinage à La Mecque en passant par les côtes du sud de la péninsule arabique jusqu'à Kilwa Kisiwani et sur les côtes africaines de culture swahilie. De 1330 à 1346, son 3eme pèlerinage à La Mecque le conduit à faire l’exploration de l'Anatolie, la mer Noire, l'Asie centrale, l'Inde, Ceylan, Sumatra, la Malaisie et la Chine jusqu'à Pékin. Enfin de 1349 à 1354, il fait la traversée du Sahara jusqu'au Mali. C'est à l'instigation du souverain du Maroc Abu Inan Faris, qu'lbn Battûta dicta à la fin de ses trente années d'exploration en 1354, le compte-rendu de ses voyages à Ibn Juzayy, un érudit rencontré à Grenade. Le titre complet du manuscrit est : « Un cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et les merveilles des voyages », mais son nom courant est « Les voyages ». Ouvrage qui est resté connu uniquement du monde musulman jusqu’au XIXe siècle. Il a été traduit par la suite en allemand, puis en anglais et en français.

Un voyageur musulman

Il s’identifie comme tel, et la dimension religieuse occupe une place de premier plan dans son ouvrage. La particularité de son voyage, c’est qu’il l’effectue au sein même de la communauté musulmane, au sein du dâr-al-islam. Il quitte le Maroc après des études religieuses. La formation musulmane traditionnelle implique pour l’étudiant en sciences religieuses de voyager auprès des différents maîtres religieux du monde afin d’acquérir un grand savoir. Le personnage du voyageur possède ainsi une certaine renommée au sein de la communauté musulmane.

Les pays traversés, bien qu’ils soient étrangers à Ibn Battûta, lui sont tout de même familiers par la religion. A l’exception de son étape en Chine, Ibn Battûta a toujours été en contact avec des populations musulmanes, ou au moins des populations non-musulmanes mais dirigées par des dynastes musulmans. C’est la grande différence avec Marco Polo. Ce dernier s’aventure dans des contrées éloignées avec lesquelles il ne partage rien, et dans lesquelles il est totalement étranger. Seul le contexte politique spécifique et particulier de son époque lui a permis d’effectuer ce long voyage. Au contraire de Marco Polo, Ibn Battûta n’est pas étranger dans les pays qu’il traverse. Il y est reconnu pour sa connaissance de la religion, et il voyage (presque) librement d’un pays à l’autre. Il trouve du travail comme qadi[1] en Inde et aux Maldives.

L’Afrique du Nord est à l’époque considérée par les penseurs musulmans comme une région où la religion est demeurée unifiée et pure, préservée de l’apparition de sectes, au contraire de l’Arabie et de la Perse où le chiisme et diverses sectes islamiques divisent les musulmans. Ibn Battûta partage cette idée de supériorité du Maghreb vis-à-vis du reste du monde musulman, et y fait référence à plusieurs reprises dans sa rihla. C’est en sa qualité de juge musulman qu’Ibn Battûta parcourt les pays islamisés et s’attire les grâces des puissants. L’objectif affiché du récit et des Voyages est d’apporter la « preuve que la communauté islamique existe et qu’à travers sa pratique religieuse et sociale, à travers sa solidarité, et malgré ses divisions apparentes, elle reste une et indivisible. ». Il accomplit plusieurs fois le hajj, visite l’Égypte et la Syrie, les centres historiques de l’islam. Mais il se rend également dans les franges les plus éloignées de l’islam : Tanzanie, Inde, Grenade, Mali, Soudan… Il souligne ainsi l’unité de la pratique religieuse, mais relève également les schismes qui opposent les musulmans. D’ailleurs, il ressort de l’ensemble de son récit que les tensions sont plus fortes à l’intérieur du monde musulman qu’entre l’islam et les autres religions.

Historien, géographe, ethnologue

Les écrits d’Ibn Battûta ont été largement étudiés par les géographes, les ethnologues et les historiens. Pour certaines régions du monde, notamment pour le Mali et la côte Est de l’Afrique, ses écrits sont les seules sources dont nous disposons pour le XIVe siècle. Pour certaines descriptions de villes, il a copié les descriptions d’Ibn Jubayr, ce qui à l’époque était pratique courante et reflétait plus une grande érudition qu’un plagiat.

Les spécialistes ont été confrontés, comme pour toute source historique de chroniqueur, à la question de la fiabilité de son récit. On sait en effet qu’il a rédigé ses Voyages à son retour au Maroc, après presque trente ans de pérégrinations. Il évoque les notes qu’il a prises au cours de sa vie, mais il indique également en avoir perdu une bonne partie lors d’une attaque de pirates dans le sud-est de l’Inde. Comment a-t-il pu se souvenir de tous les événements, de toutes les ascendances, de tous les paysages, et fournir des écrits détaillés à ce point ? Joseph Chelhod démontre l’impossibilité d’avoir une telle mémoire, et relève avec un soupçon de moquerie les commentaires d’Ibn Battûta quant à son extraordinaire capacité de mémorisation et à son incroyable intelligence. On sait aussi qu’il ne s’est probablement pas rendu dans tous les lieux qu’il décrit. Malgré tout, Ibn Battûta est considéré comme un auteur fiable, car il s’est toujours renseigné auprès de personnes informées, ou a recopié des descriptions érudites des lieux qu’il n’aurait pas lui-même visités. Et surtout, il n’a jamais eu la prétention de rédiger un ouvrage scientifique.

Ibn Battûta était avant tout un voyageur, et ses observations ne sont pas scientifiques mais plutôt personnelles. Un récit ethnographique, historique ou géographique actuel nécessiterait beaucoup plus de précisions, mais l’exhaustivité n’était pas l’objectif de la rihla. Malgré cela, elle apporte d’importantes connaissances sociologiques, coutumières ou historiques aux chercheurs. Citons un exemple. Ibn Battûta nous apprend que les femmes des Maldives, musulmanes et très pieuses, ne s’habillaient que jusqu’à la taille et ne couvraient pas le haut de leur corps, ni leurs cheveux. En qualité de qadi et de Maghrébin, Ibn Battûta a violemment condamné et tenté d’interdire cette pratique qui le choquait, sans succès toutefois. Le souverain de l’île à cette époque était une femme, et le régime de droit maternel était appliqué.

Ces chroniques offrent à la fois la vision du souverain et des gouvernés sur leur société, ce qui rend le récit particulièrement intéressant pour le lecteur. Elles fourmillent de détails, d’anecdotes, d’histoires sur le monde du premier XIVe siècle, juste avant que la peste noire ravage les sociétés européennes, méditerranéennes et asiatiques. Elles apportent des clés de compréhension essentielles de l’islam médiéval et font voyager le lecteur avec l’aventurier.

Un extrait de la Rihla :

Ibn Battûta assista également au mariage du fils du sultan de Sumatra avec sa cousine paternelle (la fille du frère du père). Il décrit la cérémonie en ces termes :

« on avait dressé au milieu de la place des audiences une grande estrade, recouverte d’étoffes de soie. La mariée arriva à pied de l’intérieur du château, le visage découvert, accompagnée d’une quarantaine de princesses [Khawatïn], toutes femmes du sultan, de ses émirs et de ses ministres. Elles soulevaient les pans de sa robe et avaient également la face découverte. L’assistance entière pouvait les voir, le noble comme le plébéien. Cependant, ce n’était pas dans leurs habitudes de paraître ainsi ; elles ne le faisaient surtout qu’à l’occasion des noces. La mariée monta sur l’estrade, ayant devant elle les musiciens, hommes et femmes, qui jouaient [des instruments] et chantaient. Ensuite, vint le marié, monté, sur un éléphant paré. [Le pachyderme] portait sur le dos une litière surmontée d’une coupole pareille à une “budja” (?). Le marié, une couronne sur la tête, avait à sa droite et à sa gauche une centaine de fils de rois et d’émirs, vêtus de blanc, montés sur des chevaux parés et portant des turbans richement ornés. Ils étaient les compagnons du marié et aucun d’eux n’avaient de barbe. Des pièces d’or et d’argent furent jetées au public lors de l’entrée du marié. Le sultan était assis dans un lieu élevé d’où il pouvait tout observer. Son fils descendit, lui baisa le pied, puis il monta sur l’estrade et alla vers la mariée. Celle-ci se leva et lui baisa la main. Il prit place à ses côtés, tandis que les dames d’honneur éventaient l’épouse. On apporta la noix d’érec et le bétel. L’époux en prit dans la main et en mit dans la bouche de sa femme. Celle-ci en prit à son tour et en mit dans la bouche du mari. Puis celui-ci prit dans sa bouche une feuille de bétel et la déposa dans la bouche de son épouse. Tout ceci se passait sous les yeux du public. La mariée fit ensuite comme le mari. Elle fut couverte d’un voile ; l’estrade sur la quelle se tenaient les mariés fut transportée à l’intérieur du château. Les gens mangèrent ensuite et partirent ».

Pour en savoir plus :

https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1978_num_25_1_1801

Cliquez ici pour télécharger :

Premier septembre 1923, le grand séisme japonais.

A 11 h 58, le 1er septembre 1923, en ce jour de rentrée scolaire, la terre tremble à Tokyo et dans toute la région du Kanto autour de la capitale japonaise. Le séisme est particulièrement violent. Il atteint 7,9 sur l’échelle de Richter. Les sismographes s'affolent. Au Japon, les tremblements de terre sont nombreux et Tokyo, la capitale, coincée entre deux failles tectoniques, n’échappe pas à la règle. Pour ne parler que de l’époque moderne, Edo, nom ancien de Tokyo, subit des dégâts considérables lors des séismes du 1er juin 1615, du 14 mai 1647, du 21 juin 1649, du 23 novembre 1703 ou encore du 2 octobre 1855. Au total, 114 secousses ont été ressenties ce jour-là. Rien que dans la capitale, 187 incendies majeurs se sont déclarés, enveloppant rapidement la métropole de flammes et réduisant en cendres les habitations, les installations industrielles et les infrastructures publiques. Une estimation récente porte le nombre de morts et de disparus à 105 000.

Des morts innombrables, des dégâts considérables.

A l’époque, Tokyo, et en particulier les quartiers marchands et ouvriers situés à l’est du palais impérial et sur les deux rives du fleuve Sumida, étaient densément construits avec des maisons en bois, et comme le tremblement de terre a frappé juste avant midi, de nombreuses familles utilisaient le feu pour préparer les repas.

Un témoin français était là, l’ambassadeur Paul Claudel. « C’est une chose d’une horreur sans nom que de voir autour de soi la grande terre bouger comme emplie tout à coup d’une vie monstrueuse et autonome. [...] Sous nos pieds un grondement souterrain [...] un choc, encore un autre choc, terrible, puis l’immobilité revient peu à peu, mais la terre ne cesse de frémir sourdement avec de nouvelles crises qui reviennent toutes les heures. »

Il a été rapporté que 136 incendies ont démarré dans ces quartiers et se sont rapidement étendus à une vaste zone en raison des vents soufflant dans la région de Kanto à cause d’un typhon qui, à ce moment-là, se déplaçait vers le nord.

Cette tempête de feu, de la taille d’une ville, a produit à son tour un gigantesque tourbillon qui, le 3 septembre, a tué 38 000 personnes réfugiées au sein d’un dépôt de vêtements de l’armée dans l’ancien arrondissement de Honjô (site de l’actuel Mémorial du tremblement de terre dans le parc Yokoamichô). Certaines d’entre elles auraient été soufflées par ce vent brûlant jusqu’à Ichikawa, à environ 15 kilomètres de là. Le bilan est terrible. Tokyo est rasée à 70 % et Yokohama à 85 %. La région, qui compte alors 8 millions d'habitants, est hébétée. Plus de 3,4 millions de bâtiments sont détruits ou endommagés dans tout le Kanto. Nombre d’habitants se jettent dans les rivières, les canaux ou les étangs pour échapper au feu et meurent ébouillantés par l'eau qui entre en ébullition sous l'effet de la chaleur. Des colonnes de feu projettent des personnes à plusieurs dizaines de mètres en l'air. La ville brûle encore le 3 septembre. Dans la « ville basse » de Tokyo, les arrondissements de Nihonbashi, Kanda, Asakusa, Honjo sont entièrement rasés par le feu. Dans les rares refuges, les habitants s'entassent au mieux avec leurs effets pris à la hâte mais des escarbilles de feu poussées par le vent embrasent les vêtements des réfugiés qui succombent à leur tour. Le désastre peut s'expliquer par la densité urbaine, les maisons en bois et les sols en paille, l'inexistence de zones coupe-feu et l'absence de planification urbaine. Parmi les bâtiments endommagés, on compte ceux du gouvernement tels que le ministère des Finances, de l’Éducation, et le département de la police métropolitaine. D’autres lieux ont été détruits par le feu, notamment des installations éducatives, culturelles et commerciales telles que l’Université impériale de Tôkyô, le Théâtre impérial et le grand magasin Mitsukoshi, à Nihonbashi. Cependant, la plus grande perte fut le Ryôunkaku (littéralement la Tour surpassant les nuages), un gratte-ciel de style occidental de 68,58 mètres de haut qui était à l’époque l’attraction la plus populaire de la capitale. L’Asakusa Jûnikai (Asakusa de 12 étages), comme on l’appelait affectueusement, avait été construit en 1890 dans le quartier d’Asakusa et abritait le premier ascenseur électrique du pays et 46 boutiques vendant les dernières merveilles technologiques du monde entier. Le tremblement de terre a détruit les étages supérieurs et endommagé la tour de manière considérable, si bien qu’elle a dû être démolie le 23 septembre. Le prince héritier Hiro-Hito fut pressé de se mettre à l’abri dans les fondations de béton du palais impérial.

Ruines et pogroms

Au moment de la catastrophe, le Japon se retrouvait sans gouvernement : l’amiral Kato, Premier ministre, mort le 24 août et n’avait pas encore été remplacé. Dans l’urgence, Hiro-Hito réunit un nouveau cabinet qui décréta la loi martiale et le couvre-feu.

Des ordonnances impériales imposaient des peines sévères à ceux qui aggraveraient l’insécurité ainsi qu’à ceux qui répandraient de fausses rumeurs. Il n’y eut presque pas de problèmes de ravitaillement : le riz arriva rapidement et la hausse des prix put être limitée à 15%. En revanche, impuissants à expliquer la tragédie, les Japonais cherchèrent des boucs émissaires. Les Coréens furent tout désignés. Selon plusieurs rapports de témoins japonais, à partir de la nuit du 2 septembre, des policiers de Yokohama, Kanagawa et Tokyo ont commencé à faire savoir aux habitants qu'il était permis de tuer des Coréens. Certains donnaient ces consignes au conditionnel, comme tuer les Coréens s'ils résistaient à leur arrestation, mais d'autres étaient plus directs : « tuez tous les Coréens qui entrent dans le quartier » ou « tuez tous les Coréens que vous trouvez ». Dans le même temps, des policiers ont participé activement à propager des rumeurs accusant les Coréens d'être responsables de nombreux crimes et poussant les Japonais à utiliser la violence pour se défendre. A partir du 3 septembre, des milices populaires patrouillent dans les rues pour appréhender les empoisonneurs. Équipées de crocs à incendie, de couteaux de cuisine et de pieux en bambou, elles arrêtent les Coréens et se livrent à de véritables pogroms. On estime qu'à cette occasion 6 000 Coréens et peut-être 300 Chinois sont exécutés dans des conditions atroces. Parfois directement par la police. Derrière ce déchaînement xénophobe se lit la crainte, dans les milieux populaires, de la concurrence, sur le marché du travail, de ces travailleurs coréens misérables. Le célèbre militant anarchiste Osugi Sakae (1885-1923), sa compagne, la féministe Ito Noe (1895-1923), ainsi que leur jeune neveu de 7 ans sont arrêtés par un lieutenant de la police militaire le 16 septembre et étranglés dans un commissariat. Arrêté à son tour, le lieutenant est condamné à dix ans de réclusion et libéré au bout de trois ans. En tout, une dizaine de militants syndicalistes et socialistes sont décapités dans les locaux de la police. Selon les meurtriers, il s'agit de prévenir un coup d'État factieux des forces d'opposition susceptibles de s'emparer du pouvoir à la faveur des événements.

Tokyo et son agglomération sont plongées dans le chaos. Le gaz et l'électricité sont coupés. Le tout-à-l'égout et les transports en commun ne fonctionnent plus et les rues sont obstruées par des débris et des corps calcinés. Rassemblée sur les places devant le palais impérial ou dans les parcs de la ville, la population survit dans des conditions lamentables, la promiscuité et le manque d'hygiène. Pourtant, peu à peu, les gens reviennent là où ils habitaient et se mettent à construire des baraques pour s'abriter.

Reconstruction et modernisation.

Charles Schencking, historien du Japon moderne à l’université de Hong Kong, a étudié la catastrophe et ses implications plus larges. Dans The Great Kanto Earthquake and the Chimera of National Reconstruction in Japan (2013), il identifie deux récits principaux qui ont été amplifiés par le tremblement de terre. Le premier considère la catastrophe comme une “punition divine” contre le luxe et la surconsommation du pays ; le second voit l’événement comme une occasion de reconstruire la capitale en tant que ville moderne de classe mondiale. Le gouvernement mit un point d’honneur à reconstruire Tokyo en dépit des conseils pressants de transporter ailleurs la capitale. La catastrophe stimule urbanistes et architectes, qui produisent dans les grandes revues de l'époque des articles avec des plans de reconstruction de la ville incluant mesures antisismiques et anti-incendies. Le gouvernement fait appel à Goto Shinpei, nouvellement nommé ministre de l'Intérieur, pour coordonner la reconstruction en lien avec les autorités municipales. Proposant un plan ambitieux, Goto fait appel aux meilleurs ingénieurs pour percer de nouvelles avenues élargies ainsi que des voies circulaires, pour construire des ponts résistant aux séismes et créer des parcs au milieu de la ville. A côté de chaque école, un espace est ouvert servant de cour de récréation, de terrain de sport et de zone de refuge. Mais il faut indemniser les nombreux propriétaires expropriés. Très vite, le plan de Goto est revu à la baisse par les autorités, inquiètes des dépenses à prévoir, tandis que des associations de commerçants s'opposent aux modifications prévues. Dans l'urgence et au milieu des baraques, les commerçants ont en effet repris leurs activités et ne veulent pas être déplacés. Certains crient au « nouveau séisme ». Ailleurs, des locataires dont les maisons ont brûlé reconstruisent des abris sur place mais refusent de payer les loyers aux propriétaires des terrains qui les exigent ; ce qui engendre de violentes oppositions dans les mois et les années qui suivent. Goto parvient cependant à construire les premiers habitats à loyer modéré « en dur », capables de résister aux incendies, et accélère la création de la TSF, avec la naissance de la chaîne publique NHK, dont on espère qu'elle puisse lutter contre les rumeurs imbéciles en fournissant des informations fiables et vérifiées. Parmi les réalisations du projet bien visibles encore aujourd’hui à Tokyo, on compte par exemple son réseau routier. Pour aborder cette question, Goto Shinpei s’est inspiré du remodelage de Paris effectué par le baron Haussmann. Il a fortement insisté sur la nécessité d’avoir à la fois des routes s’étendant radialement à partir du centre de la ville, et un périphérique. Bien que ce projet ait été finalement revu à la baisse, beaucoup a été fait pour améliorer la situation. Les exemples typiques qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui sont la Shôwa-dôri, l’axe nord-sud de la ville, et Taishô-dôri (aujourd’hui connu sous le nom de Yasukuni-dôri) qui traverse la capitale dans le sens de la longueur. Meiji-dôri a également été créée pour servir de base à un périphérique. Au total, 22 artères ont été construites, tandis que le pavage des routes et la séparation des trottoirs et des chaussées ont progressé dans toute la ville.

La fin de l’âge d’or ?

Aujourd’hui le Japon est un des pays les plus avancés en matière de recherche fondamentale et de norme antisismique. Le 1er septembre, anniversaire du grand tremblement de terre, est devenu la « journée de prévention des catastrophes » et l’occasion d’exercices à l’échelle nationale. La mairie de chaque quartier indique aux habitants les lieux de refuge et encourage à se munir d’un sac d’urgence que l’on trouve dans tous les grands magasins. Le tremblement de terre de Kobé en 1995 avec ses 5 000 morts et ses 100 000 bâtiments détruits a cependant révélé des carences que les autorités s’efforcent de corriger.

En matière économique, le chômage qui toucha 100 000 ouvriers fut la conséquence la plus immédiate de la catastrophe de 1923. Au total, celle-ci coûta au Japon environ 52 milliards de dollars au taux actuel, soit 40 % de son PNB. Avec la grave crise économique qui frappa le pays en 1927, suivie de la grande dépression de 1929, on peut dire que le Grand Séisme du Kanto eut un effet décisif sur l’histoire du pays : l’aventure impérialiste et, finalement, le désastre d’Hiroshima et de Nagasaki ne furent-ils pas l’une des conséquences indirectes de cet effondrement économique de l’entre-deux-guerres ? Cette catastrophe naturelle marque en tout cas pour le pays la fin de « l’âge d’or » et l’entrée dans « la vallée noire ».

En savoir plus :

- Akira Yoshimura, Le grand tremblement de terre du Kantô, Actes Sud, 2010 (ISBN 978-2-7427-9004-3)

- Noël F. Busch, Midi moins deux, traduit de l'anglais (Two Minutes To Noon) par Suzanne Flour, Paris, Colbert, 1963

Le témoignage d’un Coréen rescapé :

https://www.persee.fr/doc/ebisu_1340-3656_1999_num_21_1_1632

Cliquez ici pour télécharger l'article:

Mary Kingsley : « Femme de race masculine »

Si naissance signifie sortir du ventre de sa mère, alors Mary Kingsley est née en 1862 dans le nord de Londres. Mais s’il s’agit de l’instant où l’on commence vraiment à exister alors c’est en embarquant pour l’Afrique que l’aventurière britannique voit le jour au cours de sa trentième année. Mieux valait tard que jamais ! Ni féministe ni rebelle, Mary Kingsley connaissait l'Afrique comme personne. Le récit de ses aventures et ses idées peu orthodoxes sur la colonisation l'ont rendue célèbre dans l'Angleterre victorienne. Mary Kingsley était donc admirée pour son intrépidité, sa vaillance, son courage, toutes qualités pourtant considérées comme l'apanage des hommes, dans une société victorienne très à cheval sur les conventions de genre. Ce n'est là qu'un des paradoxes de cette femme étonnante, qui a accédé à la célébrité en quelques mois, à la fin des années 1890, après deux voyages dans l'Ouest africain entre 1893 et 1895, s'imposant comme l'autorité scientifique la plus reconnue sur l'Afrique occidentale, avant de mourir précocement en Afrique du Sud en 1900.

Une enfance solitaire et pas très heureuse.

Mary Kingsley est née en 1862, à Londres, d'une « mésalliance » : son père, un médecin issu d'une famille de la gentry intellectuelle, a épousé sa domestique quatre jours seulement avant la naissance de Mary, l'aînée de leurs deux enfants. Celle-ci échappe donc à l'opprobre de la bâtardise mais sans bénéficier des avantages que le milieu de son père aurait pu lui procurer : alors que son plus jeune frère Charles profite de l'enseignement d'un précepteur, c'est en autodidacte qu'elle s'instruit, grâce à la bibliothèque paternelle, riche en ouvrages scientifiques. Elle y passe le plus clair de son temps, lorsqu'elle n'est pas occupée par les soins à apporter à sa mère, qui souffre de cette affection si typique des femmes victoriennes confinées à domicile : la neurasthénie. La mère n'espérait voir son mari que tous les deux ans, les soucis d'argent étaient lancinants et George semblait ne s'être guère soucié des siens. Mary idolâtrait son père. Lorsqu'il était là, la monotonie d'une vie étroite disparaissait, la maison s’emplissait brusquement de discours, d'activité, de l’odeur du tabac et de souvenirs de voyage. Privée d’école à cause de la maladie de sa mère, elle voyage par procuration en lisant les lettres que son père lui écrit du bout du monde. Tous les Kingsley étaient bons naturalistes et c'est de son père que Mary apprit les rudiments de ce qu'on appelait alors l'histoire naturelle. Les lettres paternelles, comme sa librairie, nourrirent l'imagination de la fille, qui ne connut jamais d'instruction véritable, si ce n'est un peu d'allemand qui lui permit d'aider son père en traduisant des articles scientifiques. En 1879, la famille s'installe à Bexleyheath, dans le Kent, puis à Cambridge en 1886. Son frère Charles est étudiant à Christ's College et Mary est en contact avec le monde universitaire. Elle se lie notamment avec Francis Burkitt et Agnes Smith Lewis, et elle peut développer ses propres compétences académiques. Elle fait son premier voyage à l'étranger en 1888, lorsqu'elle passe une semaine à Paris avec une amie de la famille. Bientôt la santé de ses parents décline. Toute la charge des soins tombe sur elle. A Cambridge, George entreprit de classer et de préparer la publication de l’énorme documentation qu'il avait rassemblée. L'étude comparée des rites sacrificiels du monde entier est un sujet qui l'avait particulièrement intéressé. Mary l'aida dans cette recherche et ce fut l'espoir de la compléter qui tourna ses pensées vers l'Afrique après la mort de ses parents. Cette mort survint après plusieurs années de veille et d'anxiété où Mary connut « une vie toujours plus bornée aux soins domestiques, dans un combat avec la mort perdu d'avance ». A 30 ans, Mary Kingsley se retrouve orpheline de père et de mère en quelques semaines et, grâce à un petit héritage, elle peut enfin envisager de « sortir », elle qui n'a quasiment jamais quitté Cambridge et à peine sa propre maison. Qu'elle opte alors pour l'Afrique, destination considérée comme périlleuse, peut surprendre : à l'époque, c'est l'Italie qui est très en vogue dans la bonne société britannique ! Mais c'est que Mary Kingsley a de l'ambition à revendre et une revanche à prendre sur ses trente années de quasi-réclusion. Alors que l’année n’est pas achevée, la jeune femme organise elle-même son premier voyage sur le continent africain. L’immensité de ses paysages et la diversité des peuples, des langues et des cultures qui y cohabitent la fascinent depuis ses premières lectures. Cette liberté nouvellement acquise constitue l’acte de sa seconde naissance. La vraie.

A l’assaut de l’Afrique.

L'ambition n'étant pas une vertu féminine, surtout si elle est d'ordre scientifique, Mary Kingsley fait profil bas et prétend d'abord partir en Afrique pour y compléter les recherches de son père, façade honorable s'il en est. En fait, on comprend entre les lignes qu'elle étouffe dans sa société d'origine, dont elle ne maîtrise pas tous les codes et dont elle se sent incomprise. Elle partage donc avec un certain nombre d'explorateurs masculins, comme Richard Burton, (voir : https://www.pierre-mazet42.com/les-mille-et-une-vies-de-richard-francis-burton ) un « désir d'ailleurs » qui s'explique en partie par le caractère étriqué des normes de la société britannique fin de siècle. Ses deux expéditions ne furent marquées par aucune découverte géographique, l'époque en était révolue, ni scientifique, bien qu'elle ait rapporté, selon le Dr Günther du British Muséum, en excellente condition « dix-huit espèces de reptiles et environ soixante-cinq espèces de poissons ainsi que de nombreux insectes ». Ce que ses voyages ont d'unique est la personnalité de celle qui les entreprit en pleine époque victorienne : une vieille fille de la classe moyenne, sans argent, d'un physique banal, sans expérience ni protection, sans aucune connaissance des langues africaines, partant entièrement seule, à pied, pour traverser des régions marécageuses notoirement malsaines, où tout ce qu'on savait des habitants était leur goût prononcé pour la chair humaine. Il était à prévoir quelle disparaîtrait sans laisser de trace, tuée par le climat ou par les hommes et mangée comme une bête égarée. Or elle reparut vivante, apparemment en bonne santé : à part des maux de pied, tout ce qu'elle daigne mentionner est un rhume pris sur les hauteurs du mont Cameroun. Elle s’embarque pour un second voyage de presque un an, de décembre 1894 à novembre 1895. Ce deuxième périple est motivé par des recherches sur les religions d'Afrique de l'Ouest, qu'elle regroupe sous le terme de « fétichisme ». Parfois qualifiée d'« exploratrice », elle n'en a en réalité pas exactement le profil : à quelques exceptions près comme l'ascension du mont Cameroun par une voie jusque-là jamais empruntée par un Européen, elle ne s'éloigne guère de la côte, sauf pour suivre des itinéraires commerciaux bien connus des négociants. Elle ne résout aucune énigme géographique, ne découvre ni lac, ni fleuve, ni montagne auxquels donner son nom.

Du vécu au récit.

Son indépendance d'esprit est totale, ainsi que son mépris des conventions ; elle en accepte néanmoins certaines, allant jusqu'à observer les plus extérieures, notamment en ce qui concerne la façon de se vêtir : elle rejette l'idée de s'habiller en homme, les robes qu'elle portait à Cambridge lui paraissent convenir aussi bien pour le Congo. La voyant arriver dans un coin reculé, trempée jusqu’aux os, couverte de boue, étant tombée dans une rivière et épuisée par la traversée des marais, le jeune administrateur qui l'accueille lui propose un bain ; elle refuse, car l'endroit est sans porte et quelqu'un aurait pu entrer. On imagine mal comment elle a pu traverser la forêt, entrer et s'asseoir dans des canots taillés dans un tronc d'arbre, patauger dans la boue sous les palétuviers avec ses longues jupes noires, ses corsages serrés à col baleiné et cette petite toque en fourrure qu'elle affectionnait. Mais elle le fit vaillamment, soutenant que ses robes étaient non seulement convenables mais bien adaptées : quand elle tomba dans une fosse, ses jupes lui évitèrent de s'empaler sur les pieux qui attendaient leur proie et quand, revenant au fleuve, elle se trouva face à face avec un hippopotame, elle le gratta derrière l'oreille avec son ombrelle « et nous nous quittâmes bons amis ». Mary Kingsley ramène de ce voyage les pages noircies de ses carnets. Ils alimenteront les ouvrages qu’elle fera paraître après son retour en Angleterre début janvier 1894. Fortement nimbées par le prestige de l’Angleterre victorienne, ses idées seront toujours moins féministes que ne le fut l’atypique trajectoire de sa vie. Grâce à ses oncles qui ont eu une carrière littéraire, elle prend contact avec l'un des plus grands éditeurs de l'époque, Macmillan, et lui propose de publier Travels in West Africa. Le titre est un peu trompeur car il s'agit d'un ouvrage hybride, au carrefour du récit de voyages, du traité d'ethnographie et de l'essai politique sur la colonisation. Ce texte de plus de 700 pages ! est écrit dans un style inimitable, dont la marque distinctive est un sens de l'humour absent des nombreux récits de voyage du XIXe siècle, rédigés par des hommes et tout empreints de sérieux. Son humour, qui tourne souvent à l'autodérision, repose essentiellement sur deux ressorts, d'ailleurs opposés : l'exagération et la litote. Elle n'a pas son pareil pour faire, d’une bataille avec un moustique, une véritable épopée ; ni pour minimiser les risques qu'elle prend en s'embarquant seule dans des rapides sur une barque à fond plat. Ses aventures étaient maintenant connues et elle avait acquis une certaine notoriété. On lui demanda des conférences et des interventions publiques. Le contraste entre l'aspect conventionnel d'une femme de la bonne société et ses aventures chez les primitifs et les bêtes sauvages produisait un effet bizarre : « On aurait pu la prendre pour la gouvernante dans une grande famille ». Cet aspect ajoutait sûrement du piquant à ses exposés. « Bien droite, avec ses yeux bleus, sa raie au milieu, sa bouche pleine d'humour, elle ne ressemblait certainement pas à l’image convenue d'un explorateur. » Non contente de ce succès, elle se lance dans la rédaction d'un second ouvrage, West African Studies 1899, volumineux essai ethnographique et politique dans lequel elle défend l'intérêt, la dignité et la cohérence des cultures africaines. Faisant preuve d'une empathie rare pour son temps, elle affirme dans une lettre à un ami : « Je les connais, ces Nègres, car je suis une femme moi-même ; une femme de race masculine, certes, mais une femme quand même. » La confusion entre race et genre est éclairante car elle montre que, sans être féministe, Mary Kingsley a bien conscience des hiérarchies de son époque : c'est donc en tant que femme, être de second rang, qu'elle pense comprendre les Noirs, eux-mêmes considérés comme inférieurs. Dans ses deux ouvrages, elle s'inscrit en faux contre le consensus d'alors, qui tient l'Afrique au mieux pour une contrée dégradée, au pire pour le continent des coutumes barbares et irrationnelles. Elle va jusqu'à dénoncer l'entreprise missionnaire et l'introduction du christianisme aux dépens des religions africaines, jetant un véritable pavé dans la mare, puisque le colonialisme triomphant s'adosse à la « mission civilisatrice », dont le but est d'éradiquer tout ou partie des cultures africaines.

D'ailleurs, c'est toute l'entreprise coloniale qu'elle condamne, à un moment où celle-ci, à l'exception des milieux ouvriers socialistes, a peu de détracteurs. Elle n'a pas de mots assez durs pour analyser la colonisation, qu'elle compare à une entreprise de démolition systématique des cultures africaines, sous un vernis philanthropique

Une dernière expédition, fidèle à son image.

Elle prônait le commerce du gin et critiquait durement la politique britannique mais n'en croyait pas moins à l'idéal impérialiste. Quand la guerre éclata avec les Boers, elle ne partagea pas la sympathie à leur égard qu'éprouvaient beaucoup de ses amis intellectuels libéraux, non plus que le chauvinisme général. Elle voulait aller où l’on avait besoin d'aide : sûrement en Afrique du Sud il y aurait du travail. Elle partit au début de mars sous prétexte d’aller recueillir des poissons de rivière dans le fleuve Orange pour le British Muséum. A son arrivée au Cap, elle se rendit sans tarder chez le médecin militaire en chef de l'armée et offrit ses services. Il suggéra qu'elle aille soigner les malades dans un camp de prisonniers boers,

« S’attendant évidemment à un refus ». Elle accepte aussitôt. Typhoïde et dysenterie avaient envahi le camp, on manquait de tout : médicaments, médecins, infirmières. C'était ce qui lui convenait : sang, sueur, fièvre et délire, elle retrouvait le monde qu’elle avait connu. Pour lutter contre le risque d'infection, elle se mit à fumer et à boire du vin. Ces précautions furent inutiles. Elle décéda le 3 juin 1900. Sa dernière demande avait été pour que son corps soit rendu à la mer. « C'est, je crois, écrit son biographe Stephen Gwyne, la seule demande qu’elle n’ait jamais formulée pour elle-même.» La demande fut accordée, le cercueil porté sur un affût de canon jusqu'à l'embarcadère puis chargé sur une vedette qui l'emmena au large le confier à l'élément quelle avait toujours regardé comme sien. Rudyard Kipling, le grand écrivain et chantre de l'Empire britannique, disait d'elle : « En tant qu'être humain, elle connaissait sûrement la peur mais personne n'a jamais su découvrir de quoi. »

Pour en savoir plus :

- Anne-France Dautheville, L'Africaine, O. Orban, 1990.

- Mary Kingsley, la montagne des Dieux, Bande dessinée de Telo, Mathieu, Dorison et C. Clot, collection Explora, Glénat, 2012

Pour télécharger l'article, cliquez sur lien ci-dessous.

L’affaire Lyssenko : une éclipse de la raison.

« Comment rendre les pis de nos vaches encore plus gros ? On ne peut plus les accroître en largeur. On pourrait penser à les allonger, mais ils arriveraient alors très près de terre [...]. Allonger les pattes ? [...]. Cela serait nuisible pour les vaches [...]. Le pis ne peut aller plus loin vers l'arrière, il ne nous reste plus qu'à l'étendre vers l'avant. C'est ce que nous allons faire », affirmait sans ambage, en 1949, Chaoumian, l'un des disciples de l'agronome Trofim Lyssenko, devenu président de l'Académie des sciences agronomiques de l'URSS en 1938. Lyssenko se faisait, en effet, fort de transformer le blé en seigle, l'orge en avoine, les choux en raves, etc. Le communisme triomphait de la nature, et les peuples soumis à Staline allaient connaître un nouvel âge d'or, une « abondance illimitée ».

Une ascension tributaire de Staline.

Lyssenko (en graphie anglaise Lysenko) est né, en 1898, de Denis et Oksana Lyssenko, couple de paysans ukrainiens. Trofim a un frère, Pavel (qui va émigrer vers l’Occident dans les années 1950). On lui connaît aussi une sœur, dont on ne connait pas le destin.

Il apprend à lire et à écrire à l'âge de 13 ans ; en 1913, il intègre l'école élémentaire d'horticulture de Poltava.

De 1917 à 1921, il suit une formation de jardinier à Uman en Ukraine ; cela l'amène à suivre en 1920 un stage d'un mois sur la betterave. De 1921 à 1925, il suit des cours par correspondance auprès de l'institut d'agriculture de Kiev tout en travaillant à la station de sélection végétale de Belaya Tserkov ; en 1922, il y devient assistant-chercheur. Cette station jouit alors d'une très bonne réputation, notamment du fait de la présence du généticien Grigorij A. Levitsky.

En 1925, désormais agronome, il travaille à la station de sélection végétale de Gandzha en Azerbaïdjan ; d'abord occupé à l'amélioration des sols, il s’intéresse rapidement à l'effet des températures sur les cultures, comme en témoigne une première publication en 1928. Praticien, il démontre en 1927, en Azerbaïdjan, qu'on peut transformer une terre agricole en prairie et économiser du fourrage. Cette réalisation lui vaut une certaine publicité dans la Pravda.

En 1929, il rejoint l'institut de génétique d'Odessa, dans lequel il est chercheur, puis chef de laboratoire.

Lyssenko fit irruption sur la scène publique en affirmant qu’il pouvait traiter le blé d’hiver de façon à ce qu’il produise une moisson abondante au printemps, non seulement l’année suivante, mais aussi les années à venir. Il appelait sa technique « vernalisation ». On lui confia alors la responsabilité d’un département, créé spécialement pour lui à l’Institut national de reproduction des plantes d’Odessa. La vernalisation consistait à humidifier sous abri les semences de blé ou d’autres céréales, en les remuant sans cesse et en les maintenant dans des conditions déterminées. Les graines étaient semées alors qu’elles avaient déjà commencé à gonfler. Les fortes pertes de grains en Ukraine lors de l’hiver 1927-1928 provoquent un intérêt croissant pour la vernalisation, et Lyssenko reçoit le soutien du commissaire à l’agriculture Yakovlev, mais sa communication au Congrès d’agronomie de 1929 ne convainc pas les scientifiques réunis à cette occasion. Lyssenko se présente alors comme le continuateur des expérimentations du botaniste Ivan Vladimirovitch Mitchourine, qui a développé une pratique de croisements de variétés fondés notamment sur des greffes, et prétend avoir ainsi créé par « hybridation végétative » des centaines de nouvelles variétés. Mitchourine est parvenu dans les années 1920 à obtenir un certain soutien de la part du gouvernement soviétique, qui était initialement très sceptique, mais il est resté jusqu’à sa mort en 1935 largement déconnecté de la communauté scientifique, ce qui ne l’a pas empêché de devenir une sorte de héros populaire de la botanique, le prototype du nouveau scientifique intéressé par la pratique plus que la théorie. Lyssenko et Mitchourine ne sont alors que des pratiquants d’une agronomie plus ou moins fantaisiste prospérant en marge de l’agronomie scientifique privilégiée par le régime soviétique. Celle-ci est incarnée par la figure du généticien et botaniste Nikolai Ivanovitch Vavilov, président de l’Académie Lénine des Sciences agronomiques et membre du Comité Central. Il avait entamé un programme unique au monde d’importation systématique de variétés de plantes venues d’autres parties de la planète, et il avait initié l’étude de ces variétés dans le but d’améliorer les espèces.

Deux raisons principales au succès de Lyssenko : d’une part la politique de collectivisation de Staline et une série de mauvaises récoltes avaient fait des millions de morts en Ukraine, dus à la famine ; les agronomes du pays étaient impuissants face à ce désastre et les bureaucrates, craignant la vengeance, s’agrippaient désespérément à chaque promesse de miracles. D’autre part, la théorie lamarckienne[1] de la transmission, par laquelle des caractéristiques génétiques peuvent être imposées à des plantes (ou des animaux) par une intervention humaine, convenait très bien à la pensée marxiste, tandis que le déterminisme de la génétique mendélienne[2] était détestable. Lyssenko perfectionna également un style de débats théâtral, efficace, et sa maîtrise des injures verbales : se faire alors traiter « d’idéaliste menchévique » annonçait parfois, pour un biologiste, des coups frappés à la porte à minuit, et un départ rapide pour le goulag ou la cellule d’exécution, car, à cette époque, Lyssenko bénéficiait du soutien personnel de Staline.

Lyssenko concentra ses attaques sur les meilleurs biologistes du pays, et notamment sur Nicolaï Ivanovich Vavilov. La situation devint critique lors d’une conférence à Moscou en 1936. La grande terreur stalinienne se déchaînait et l’atmosphère était menaçante. Staline avait laissé entendre qu’il ne devait y avoir aucune mention de la génétique humaine, mais l’Américain Hermann J. Muller, lauréat du prix Nobel, qui avait été nommé à la tête de l’Institut de génétique médicale de Moscou trois ans plus tôt, non seulement désobéissait, mais parlait haut et fort contre Lyssenko. L’issue fut désastreuse : une vague d’arrestations et d’exécutions s’ensuivit, et le secrétaire qui avait traduit le livre de Muller fut même exécuté. Vavilov réussit à faire sortir Muller du pays dans un convoi de « volontaires » pour la guerre d’Espagne. Le Présidium de l’Académie des sciences, poussé par Lyssenko, accusa docilement l’Institut de Vavilov de manquement à dénoncer « une position de classe hostile sur le front théorique ». Vavilov en réchappa pour un temps, mais fut finalement arrêté en 1941, accusé de « sabotage » et d’espionnage ; emprisonné, il mourut de privations et de maladie en 1943. Quelques biologistes courageux continuèrent de s’opposer à la dissémination des idées lyssenkistes, mais, dans l’ensemble, la recherche en génétique et dans les autres domaines sensibles de la biologie cessa tout simplement.

Des dégâts inestimables.

Rien ne pouvait contenir les excès de Lyssenko. Ses déclarations devinrent de plus en plus fantasques : une espèce pouvait être transformée en une autre (par exemple, l’orge en seigle, ce qu’il « obtint » dans sa ferme), et l’obtention de caractères voulus pour un organisme provenait non pas de la sélection naturelle (une imposture bourgeoise), mais de la coopération entre individus. Ainsi, un œuf devait être fécondé par de nombreux spermatozoïdes pour garantir une descendance vigoureuse ; les plantes, quant à elles, pouvaient subir une « rééducation socialiste » et devaient être plantées en groupes pour que les éléments faibles puissent se sacrifier pour les forts ; des oiseaux chanteurs colonisés par le coucou donnaient naissance à des coucous, et ainsi de suite… Les disciples de Lyssenko infiltraient les positions élevées du savoir soviétique, ainsi que les académies, et les conséquences en étaient visibles dans le contenu des revues scientifiques. Le cas le plus bizarre fut peut-être celui d’Olga Lepeshinskaya, une ancienne révolutionnaire, amie de Lénine, qui n’avait de formation ni en biologie, ni dans d’autres domaines : elle découvrit pourtant que le jaune d’œuf produisait toutes sortes de cellules, que les bactéries pouvaient être transformées en virus (et inversement) et les cristaux inorganiques donner des organismes vivants. Elle démontra la génération spontanée à partir de l’eau stérile et reçut, par téléphone, les félicitations de Staline.

En 1945, l'ascension de Lyssenko, coqueluche scientifique de Staline, semble infinie. Il a été récompensé huit fois de l'ordre de Lénine, est conseiller auprès du Soviet suprême, directeur de l'institut génétique de l'Académie des sciences d'URSS. Il est distingué comme héros du travail socialiste en juin 1945.

Bien que Staline ait, certes tardivement, manifesté des doutes sur son protégé, cette situation se prolongea jusqu’à sa mort en 1953. Un certain nombre de projets grandioses avaient échoué spectaculairement, les ennemis de Lyssenko reprirent courage. Pendant la guerre, Lyssenko avait ainsi dirigé un projet forestier en Sibérie et décrété que les chênes devaient être plantés en groupes, selon son principe de coopération ; en peu de temps, presque tous les plants moururent. Khrouchtchev, le successeur de Staline, soutint Lyssenko, mais n’essaya pas trop fortement d’imposer sa volonté à une Académie des sciences revigorée. Lyssenko tomba seulement après la chute de Khrouchtchev en 1964, et fut relégué dans une ferme expérimentale près de Moscou. Il ne passa jamais en jugement pour ses exactions, et mourut dans une retraite tranquille en 1976. Nicolai Vavilov, sa victime la plus célèbre, avait quant à lui été réhabilité en 1955, à titre posthume.

L’affaire Lyssenko et la France.

Au lendemain de la guerre, le PCF connaît une audience intellectuelle remarquable. Des intellectuels, artistes et scientifiques de renommée mondiale tels que Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie, Pablo Picasso et Paul Éluard adhèrent au PCF pendant la guerre ou immédiatement après. Ces intellectuels et scientifiques vont cependant vite se retrouver tous au cœur d'une lutte idéologique et pris dans des enjeux politiques qui vont peser dans les discussions sur la science. En effet, la science est au centre d’une guerre idéologique, politique et militaire entre le bloc communiste et l’Occident. Bien qu’elle ne soit pas la seule, l’affaire Lyssenko est la plus connue de ces controverses. Avant la Seconde Guerre mondiale et comme leurs homologues non-communistes, les intellectuels communistes français n’étaient absolument pas hostiles à la génétique, comme l'attestent les articles de J. B. S Haldane, Jacques Monod, Georges Teissier et Marcel Prenant publiés en 1939 dans le premier numéro La Pensée, un périodique créé par le PCF. En 1948 encore, à quelques semaines de la session de l'Académie Lénine, paraît la seconde édition de Biologie et Marxisme de Marcel Prenant, où l'auteur critique vivement les théories de Lyssenko et les méthodes par lesquelles il les fait valoir. Le lyssenkisme donnera pourtant lieu à un violent débat en France pendant l'été 1948.

Étonnantes à relater, les doctrines absurdes de Lyssenko exerçaient un attrait considérable, y compris à droite, car, selon l’historien et philosophe Dominique Lecourt, qui fait autorité en la matière, une majorité de biologistes français avaient alors une conception lamarckienne de l’hérédité : les théories de Darwin n’étaient pas encore, semble-t-il, bien installées. Les scientifiques communistes étaient pris dans un dilemme, et il y eut quelques victimes à gauche. En 1950, le manifeste du PCF affirmait qu’il y avait maintenant une science bourgeoise et une science prolétarienne, et que la science « est aussi affaire de lutte de classes, affaire du parti ». L’éminent biologiste Marcel Prenant, professeur à la Sorbonne et héros de la résistance, était membre du comité central du parti communiste français. Il essaya de trouver du sens dans la biologie de Lyssenko, mais échoua et, en fin de compte, osa la dénoncer. Il fut expulsé du comité central (mais demeura un membre fidèle du parti jusqu’en 1957). Une autre victime fut le généticien-mathématicien Georges Teissier, communiste et directeur du CNRS de 1946 à 1950. Le flirt prolongé de Teissier avec le lyssenkisme fut très probablement à l’origine de sa destitution par le ministère de l’Éducation, bien que sur des motifs inventés de toutes pièces. Du début à la fin, Teissier dirigea la recherche génétique conformément aux idées mendéliennes classiques et, finalement, désavoua Lyssenko. Claude Lévi, premier directeur du Département des sciences de la vie au CNRS (entre 1966 et 1974) parle « d’une très sale période », évoquant le suicide d’un de ses jeunes camarades, auquel aurait probablement contribué une impossibilité à concilier convictions politiques et scientifiques.

Comment interpréter l’affaire Lyssenko ?

L'« affaire » Lyssenko a longtemps été l'objet d'interprétations excessives. Certains y ont vu un effet du marxisme appliqué aux sciences naturelles. Mais les discours sur l'homme nouveau et la transformation de la nature n'étaient pour Staline que pure rhétorique et relevaient de la propagande. Soulignons aussi que Lyssenko et le lyssenkisme ont, en 1947-1948, été à deux doigts de la disgrâce. Or Staline, qui cherchait partout des saboteurs, n'a jamais demandé des comptes à Lyssenko sur ses promesses mirobolantes. C'est qu'il n'y croyait pas plus qu'à ses propres discours sur la « démocratie soviétique ». Il a utilisé Lyssenko à des fins purement politiciennes, d'abord pour masquer les échecs de sa politique agricole en annonçant par la bouche du praticien-charlatan de fantastiques moissons, ensuite pour liquider la vieille intelligentsia « bourgeoise » ou « révolutionnaire » (comme il l'a fait dans les autres domaines intellectuels : la littérature en 1946-1947, l'histoire en 1948-1950, la linguistique en 1950, l'économie en 1951, la médecine à partir de 1951, etc.).

Enfin, en 1948, Lyssenko a eu la chance de tomber au beau milieu d'un conflit de clans au sein même du Kremlin. Depuis 1945, le clan Jdanov s'opposait ouvertement au clan Beria-Malenkov. En 1946, Malenkov avait brusquement cessé d'être mentionné comme membre du secrétariat du Comité central. Mais on le voit réapparaître dans cette fonction, le 20 juin 1948, au moment même où Staline choisit Lyssenko contre les mendéliens. Rappelons que le 7 août, la Pravda publie l'autocritique de Iouri Jdanov. Le 31 août, André Jdanov décède. L'année suivante, ses collaborateurs seront arrêtés, puis fusillés, et Staline encourage Lyssenko à faire régner la terreur dans la science soviétique, au nom de la « biologie prolétarienne ».

Lyssenko, c'est désormais évident, n'était qu'un pion dans le jeu du secrétaire général, et la science soviétique a chèrement payé le prix de ces manœuvres politiciennes et de ces rivalités personnelles.

Lyssenko aujourd’hui ? La réponse est peut-être dans le lien suivant :

https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2020-5-page-1.htm

Pour en savoir plus :

https://www.erudit.org/fr/revues/ms/2005-v21-n2-ms870/010555ar/

Cliquez ici pour télécharger.

[1] Théorie concernant l'origine des espèces et selon laquelle les êtres vivants ont subi, au cours de leur évolution, des transformations régulières et de complexité croissante dues à leur adaptation au milieu et qu'ils ont transmises à leur descendance.

[2] Relative au mendélisme, loi fondamentale de la génétique formulée par Mendel qui définit les mécanismes de l'hérédité