L'inconnu des barricades

Je vous invite à découvrir le début de mon dernier roman lu par Sabrina, c'est un régal !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=26Efa36E9Yw

La mèche fatale.

Il était près de minuit. Au CHU, les infirmières et les internes encore en service se dirigeaient lentement vers la salle de garde, pour faire péter quelques bouchons histoire de passer en 2025 en toute sérénité. Les couloirs étaient vides. La faible lueur, qui dégoulinait des panneaux de sortie de secours, leur donnait un air lugubre. Dans les toilettes de l’allée B3 qui conduisait à la salle de réveil, un homme patientait dans le noir. Même vêtu d’une blouse blanche et orné d’un stéthoscope, il n’était pas facile de se faufiler jusque-là. Lui qui n’avait jamais supporté l’odeur de l’éther et s’était évanoui quand l’infirmière scolaire avait voulu lui faire son BCG, allait commettre un effroyable forfait sur la personne du sosie de Johnny Halliday. Une simple porte condamnée par un code l’en séparait. Il n’avait eu aucun mal à l’obtenir une heure plus tôt en s’approchant en même temps qu’une infirmière stagiaire qui se fit un plaisir de l’appeler Monsieur le Professeur et de lui ouvrir la porte. Restait plus qu’à attendre le bruit des bouchons. Il vérifia le contenu de son sac : rasoir, ciseau, sachets numérotés. Tout était prêt. Quelques « pops » lui signifièrent que le moment était arrivé. Il se glissa hors des toilettes. Arrivé devant la porte, il eut un doute sur le code, mais la mémoire lui revint rapidement. Dans la pièce semi-éclairée par les écrans des moniteurs, cinq personnes dormaient. Il alluma son téléphone portable. Quand il fut sûr d’avoir repéré le « bon » faux Johnny, il sortit ses ciseaux et son rasoir. L’odeur du désinfectant mêlée à celle des fluides corporels commença à l’indisposer. Tout à coup, il sentit ses genoux plier et la dernière chose qu’il vit fut une potence, à laquelle étaient accrochées quatre perfusions, s’écrasant sur son nez. Puis, ce fut le noir. Bien entendu, l’alarme se déclencha et il ne fallut pas plus d’une minute aux buveurs de champagne pour débarquer accompagnés de deux vigiles à l’allure costaude. Quand l’intrus se réveilla, il était menotté dans un fourgon de police. Une jeune femme lui faisait face.

- Je suis Gisèle Bourdon, commissaire principale. Vous êtes en état d’arrestation. Qui êtes-vous, monsieur ?

- Robert Combrisson.

- Que faisiez-vous là ? Vous aviez l’intention de tuer cet homme ?

- Mais, pas du tout, madame le commissaire ;

- Madame la commissaire, je vous prie.

- Désolé, mais si je vous raconte vous n’allez pas me croire.

- Faute de croire quelque chose, je constate que vous étiez en train de préparer un meurtre.

Un brigadier vint informer la commissaire.

- On n’a rien sur lui, patronne. Il est simplement immatriculé au registre du commerce, comme commerçant forain, il doit vendre des babioles.

- Si vous nous disiez la vérité monsieur Combrisson.

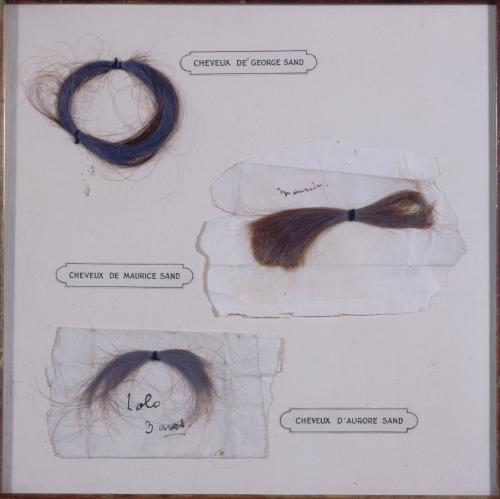

- Je comptais juste prélever quelques mèches de cheveux sur cet homme.

- Mais pourquoi ? Vous êtes fétichiste ?

- Vous n’avez pas constaté que cet homme était le sosie de Johnny ?

- Heu… non, mais je ne vois pas ce que cela change.

- C’est trop compliqué à vous expliquer. Accompagnez-moi à mon domicile.

Un petit convoi se forma pour se déplacer à quelques rues de là. Le domicile de Combrisson consistait en une modeste maison de ville. La commissaire avait accepté de ne pas le menotter. Il entraina son escorte dans une sorte de remise qui occupait la moitié du rez-de-chaussée. Au plafond étaient fixés des tubes du diamètre d’une tringle à rideaux sur lesquels étaient accrochés des sachets plastiques contenant des mèches de cheveux. Ils portaient tous une étiquette avec le nom d’une vedette et une date. Ainsi, il y avait Sheila-1965, Isabelle Huppert-1990, ect…..

- Vous voyez bien que vous êtes fétichiste.

- Pas du tout, d’abord ce n’est pas un crime et ensuite je suis commerçant et ceci est mon stock.

- Il y a une demande pour çà ?

- Bien sûr, et certain sont prêts à payer le prix fort ! Après la mort d’Aznavour, c’était de la folie !! Mon vrai coup du siècle aurait été de trouver une mèche de Yul Brynner !!

- Parce que ce sont des vrais ?

- Je vous en prie madame la commissaire, je suis un honnête commerçant, pas un faussaire. Je récupère la mèche par l’intermédiaire de la vedette ou de son entourage, il m’arrive même de faire les sacs d’aspirateurs.

- Enfin, avec Johnny, vous étiez bien en train de faire un faux.

- Parce que j’ai eu pitié, c’est pour une vieille dame en Ehpad, elle croit que son idole est toujours vivante, je voulais lui apporter un peu de bonheur. Ce n’était qu’un petit faux, le sosie était très ressemblant.

La commissaire réfléchit quelques instants.

- Bon, vous avez gâché mon réveillon, mais vous m’avez bien fait rire ! Je vais donner l’ordre d’aller couper quelques mèches du sosie. Mais, j’aimerais quelque chose en échange.

- Dites.

- Avez-vous des mèches d’Alain Delon ? A quinze ans, j’étais amoureuse de lui.

Robert grimpa sur escabeau et descendit avec le sachet convoité.

- Je peux savoir comment vous les avez obtenues ?

- Par lui-même, madame, seul Alain Delon pouvait couper les cheveux d’Alain Delon.

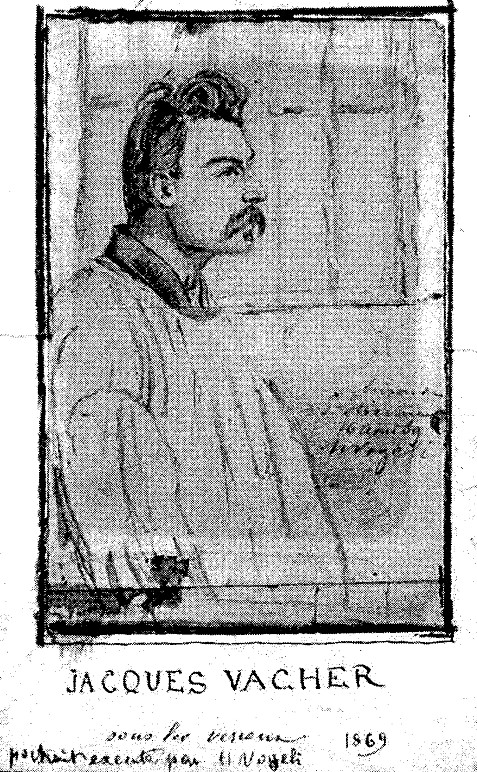

Jacques Vacher : ébéniste et poète.

Au XIXe siècle, à Saint-Étienne, les ouvriers, plus au sens d'artisans que de prolétaires travaillant en usine, fréquentent les goguettes, sociétés chantantes et à boire, tenant à la fois le rôle de maisons populaires de la culture et de foyers de diffusion du républicanisme social et de l'anticléricalisme. Dans ces goguettes ( voir : https://www.pierre-mazet42.com/les-chansonniers-stephanois-frivoles-et-revolutionnaire ), seuls les amateurs ont le droit de chanter leurs chansons ou de réciter leurs poèmes à condition qu'ils sachent, sur des airs connus, improviser devant le public. Cette particularité stéphanoise a donné naissance à une riche école de poètes ouvriers, dont Joseph Vacher est une des belles figures dans la deuxième moitié du siècle. Ces poètes ouvriers, par les discours qu'ils tiennent, sont souvent des contestataires de l'ordre établi, ce qui est le cas de Joseph Vacher, emprisonné en 1869, sous le régime autoritaire du Second Empire. Il eut une heure de gloire, bien éphémère, lorsque fut enfin publiée, à la veille de sa mort, une infime partie de son immense œuvre manuscrite : 624 poésies et chansons. C'était un hommage bien tardif et mesuré à l’un des bons poètes patoisants qu'a connus la région stéphanoise au XIXe siècle. Ce menuisier-ébéniste a en effet distrait toute une population, celle de l'agglomération industrielle de Terrenoire, formée autour d'une des plus grandes usines métallurgiques de la région, avec ses chansons plus ou moins gauloises. Elles nous racontent la vie quotidienne des humbles sous le Second Empire, les mineurs, les forgerons, les tisseurs, les « gandoues », etc. Cette vie était particulièrement rude dans une bourgade industrielle soumise à l'emprise d'un de ces patrons de choc qu'honorait l'Empire : Euverte, à la fois directeur des forges et maire de Terrenoire, inaugura en effet une sorte de taylorisme avant la lettre. Vacher a chanté le rude labeur du puddleur appelé ainsi douze heures par jour à retourner, à l'aide du « ringard », la boule d'acier en fusion pour le décarburer, douze heures devant la gueule ardente du four : il fallait à l'ouvrier toute une dame-jeanne[1] de vin pour étancher sa soif. Républicain pendant le Second Empire il fonde en 1869, avec Remy Doutre, le « Caveau stéphanois », une goguette où se faisaient entendre des refrains anti bonapartistes et anticléricaux et dont « L’Éloge », écrite par Vacher, affirme que l’on y refuse les « disciples d’Escobar » et la « froide étiquette » pour honorer « la cause démocratique »

Son œuvre compte 624 chansons et poésies dont 40 en dialecte régional. Il se spécialise dans les chansons de métier (Le Rubanier, Le Tailleur de limes…) et dans les refrains sociaux aux accents très engagés (Jacques Bonhomme, Sous les verrous, Les Jacques). Ses premiers vers républicains sont en français, comme la plupart de ses compositions politiques, et datent de 1858. Il faut attendre 1863, après l’élection à Saint-Étienne du républicain Dorian, pour le voir utiliser le dialecte local, dans ce type de refrains. Ses deux plus célèbres chansons en langue régionale datent de la fin du Second Empire : la « Marianna » écrite le 15 août 1869, de la prison de Bellevue où il est incarcéré pour avoir signé le « Manifeste du Non » adressé par le comité anti-plébiscitaire de Saint-Étienne et La « Marseillaisa doeu Panassa » du 4 septembre 1870. Il s’engage dans les corps-francs et participe, sous le commandement de Garibaldi, à la 4e brigade. Il écrit alors « Les Garibaldiens », « Notre Patrie », « Respect à la France » et « Les Volontaires » de 1870. Il reste cependant étranger à la Commune de Saint-Étienne, ce qui ne l’empêche pas d’être inquiété, mais acquitté en 1872. Il manifeste cependant de la pitié et de la sympathie pour les victimes de la répression. Il s’installe ensuite aux Charpennes dans la banlieue industrielle de Lyon, sans avoir rompu tous liens avec ses amis stéphanois. On le vit même participer à la refondation du « Caveau stéphanois » par son ami Gonon, chansonnier comme lui et historien de la chanson stéphanoise. Il n'en eut que plus d'amertume d'en être exclu, comme les autres chansonniers ouvriers, à la suite de l'embourgeoisement de cette société autour de 1890.

Cela acheva d'aigrir le vieux lutteur, déjà déçu par les progrès de l'opportunisme au sein d'une République qui n'était plus celle dont il avait rêvé sous l'Empire. La publication bien tardive de ses œuvres n'eut pas le temps de le consoler, d'autant plus qu'elle fut gâchée par les corrections intempestives que lui apporta son collègue et adversaire Duplay, surnommé « le Père Baronte », ce dernier, poète patoisant lui aussi, prétendait en effet imposer les règles orthographiques et grammaticales assez arbitraires qu'il avait codifiées dans son Dictionnaire, « la Clé du Parler gaga ». Il avait la réputation d’aimer particulièrement la dive bouteille et ses chansons assimilent les « buveurs d’eau » aux « jésuites ».

|

La Marseillaisa doeu Panassa

|

La Marseillaise du Panassa

Allons enfants, à coups de canne,

|

Saint-Étienne ville présidentielle

Saint-Etienne n’est pas Paris. Elle n’a pas eu l’honneur, ou le désagrément, d’accueillir les chefs d’État étrangers . Pourtant dans le passé, quelques Présidents n’ont pas boudé leur plaisir en rendant visite à la capitale ligérienne. Deux de ces escapades ont particulièrement marqué la ville : Félix Faure est venu les 29 et 30 mai 1898 et Albert Lebrun fit une courte visite en octobre 1933. Saint-Etienne n’avait eu que peu souvent la visite de chefs d’Etat : Charles VII en 1441, Henri IV en 1595 et Louis Napoléon Bonaparte en 1852. A l’annonce de la visite de Félix Faure, la ville se prépare à mettre les petits plats dans les grands. Pas moins de sept mois de préparation furent nécessaires. Saint-Etienne souffre de son image noire et rouge qui ne correspond pas à la grande ville qu’elle est devenue. Aussi va-t-elle déployer tous ses fastes pour être à la hauteur de l’événement et se montrer sous son meilleur jour à l’illustre visiteur et à son entourage. D’ailleurs le maire, Louis Chavanon, résume bien les objectifs de la ville :

« Il faut que le chef d’Etat emporte de son séjour parmi nous un souvenir inoubliable, et que Saint-Etienne, la ville si longtemps méconnue montre qu’elle ne mérite pas la réputation qui lui est faite, et que ses habitants pratiquent l’hospitalité aussi bien que partout ailleurs. »

L’arrivée du chef de l’Etat à la gare de Châteaucreux est annoncée par une salve de 21 coups de canon. A huit heures du matin, dans les rues de Saint-Etienne, de longues files d’hommes, de femmes et d’enfants se dirigent vers la gare. Sur le trajet que va suivre le président, les trottoirs se garnissent de monde à une vitesse considérable. Sous un arc de triomphe érigé par la rubanerie, place de l’Hôtel-de-Ville, le président reçoit un bouquet de fleurs de la main de plieuses, provoquant ainsi la colère des ourdisseuses se sentant délaissées. La première journée est consacrée aux visites institutionnelles. Après un déjeuner à la préfecture, l’après-midi débute par l’inauguration du monument des combattants de 1870, implanté place Jovin-Bouchard, face au Palais des arts (actuel musée d'Art et d'Industrie). Un grand lâcher de pigeons voyageurs met la touche finale à ce moment patriotique. Ensuite, le Président se rend au musée, située à quelques pas. Il visite la section des armes et des rubans, où on tisse, devant lui son portrait. La deuxième partie de l’après-midi est consacrée à la visite des hôpitaux. Il inaugure l’hôpital de Bellevue, conçu par Lamaizière, mais à peine terminé. La matinée se termine par un repas à l’Hôtel de Ville, auquel participent 320 convives et dont je vous laisse apprécier le menu :

Petites bouchées parisiennes

Turbot sauce riche

Cuissot de renne grand veneur

Quenelles truffées, sauce financière

Jambon d’York maillon

Spums au kirsch

Morilles chantilly

Chapons truffé à la broche

Mousse de foie-gras à la gelée

Langouste tartare

Parfaits pralinés

Dessert

Vins : Haut Sauterne, Saint Emilion, Pomard, Louis Roederer

La journée du 30 mai est essentiellement tournée vers le commerce et l’industrie. Avec des visites bien rythmées d’une trentaine de minutes, il enchaine les rubans et velours Giron, l’école des Mines, l’école professionnelle, la Manufacture nationale d’armes et les Aciéries de Saint-Etienne (usine Barroin). A chaque étape, le même scénario se reproduit : discours d’accueil du directeur, présentation de quelques ouvriers ou élèves méritants suivie de l’inévitable remise de médailles. L’après-midi, il visite encore un atelier de passementerie et après une dernière représentation théâtrale reprend le train vers 23 heures. Tout le monde se plait à saluer le bon déroulement de la visite et son caractère bon enfant. Il faut dire que Félix Faure est un habile communicant. Il sait parfaitement soigner son image et sa popularité et les Stéphanois, bon public, ne lui ménagent pas leur admiration. Les industriels n’ont pas manqué de souligner, à chaque étape, les difficultés de leurs activités en raison de la concurrence étrangère (notamment pour la rubanerie). Ils ont reçu des réponses courtoises, mais suffisamment évasives pour satisfaire tout le monde. Sur le plan économique, le bilan est donc mince. Les espoirs de retombées sont bien résumés par Adrien de Montgolfier :

« De retour à Paris, vous direz, en pensant à nous : Saint-Etienne mérite toute notre sollicitude » Espoir modeste, mais c’était sans doute le plus important pour la ville et ses habitants : être enfin reconnus à leur juste valeur.

Pour en savoir plus :

http://www.gillescharles.fr/2017/05/05/qui-se-souvient-de-larc-de-triomphe-stephanois/

Voir quelques images :

https://catalogue-lumiere.com/series/voyage-du-president-felix-faure-a-saint-etienne/

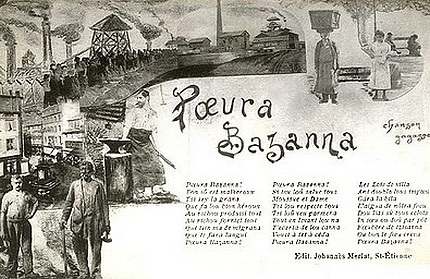

Les Chansonniers stéphanois : frivoles et révolutionnaires.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, éclot la vogue des chansonniers. Il ne s’agit pas de chansonniers d’aujourd’hui tels qu’on peut les voir se produire au théâtre des Deux Anes. Non, les chansonniers de cette époque chantent. Ils donnent de la voix dans les goguettes qu’on se gardera bien de confondre avec les guinguettes qui plus tard, accueilleront les bals musette. La goguette est un café dans lequel on se réunit entre copains pour festoyer et chanter ensemble. Bien vite, dans le Saint-Etienne industriel du second empire, les goguettes vont fleurir et les chansonniers stéphanois n’ont rien à envier à leurs homologues parisiens. Les chansons grivoises y fleurissent. L’ouvrier passementier Berthet se rend célèbre en interprétant « Le bichoun de la Rosine», dont je vous laisse apprécier le premier couplet.

Un jour que je me promenais

Dans un pré le long de Momey,

Une ourdisseuse y errait,

Tenant son bichon au soleil.

Ce bichon de terre fine

Qui était entouré de sapins,

Etait grand comme une marmite

Ce qui ne montre pas famine...

Il y avait du blanc, il y avait du noir,

Vraiment j'aurai donné mon avoir

Pour le bichon de la Rosine (bis)

Bien entendu, la police surveille étroitement ces lieux de subversion républicaine. La goguette Joly faisait partie des plus appréciées et des plus surveillées. Un piano y trônait, dans un décor coquet. Et chaque chansonnier ménageait ses effets, calculait des silences entre deux crescendo. C'était tellement mieux qu'un chant à cappella. Jusqu'au moment où le commissaire central vit rouge - c'est le cas de le dire - puisqu'on y chantait des chants républicains, et il fit fermer l'accueillante maison. Avec la chute de l’empire, les luttes se déplacent sur le terrain social. Saint-Etienne devient un haut lieu de l’anarchisme. Les luttes ouvrières nourrissent la verve des « goguettiers ». Parmi eux, Rémy Doutre, limeur à la manu, compose une chanson à la mémoire des fusillés du « brulé » à la Ricamarie :

On a tué l'enfant dans les bras de sa mère,

Égorgé lâchement la femme à genoux,

Un paisible vieillard qui défrichait sa terre

On parlera longtemps soldats de ce "fait d'arme"

Soldats, quand vous frappez l'ennemi de la France

Dans un loyal combat, vous êtes des héros ;

Mais quand vous massacrez vos frères sans défense,

Vous n'êtes plus soldats, vous êtes des bourreaux.

Bien d’autres ont composé poèmes et chansons. Ils sont regroupés en 1883 au sein du « Caveau stéphanois », placé sous la présidence de Victor Hugo et Gustave Nadaud. Au sein de tous ces personnages, Jean-François Gonon occupe une place particulière, puisqu’on lui doit une « Histoire de la chanson stéphanoise et forézienne depuis son origine jusqu'à notre époque », parue en 1906. En constante relation avec les anarchistes, il écrit un poème dédié à Louise Michel : « La Vierge des opprimés », ce qui lui vaut d’être exclu du « Caveau ». En 1900, il fonde « La chorale plébéienne », dont firent partie Louise Michel, Jean-Baptiste Clément (auteur « Du temps des cerises ») et Clovis Hugues. Ensuite, il fonde « Le temple de la chanson », fréquenté par des poètes-ouvriers volontiers libertaires, qui chantent la cause du peuple lors des grèves et des catastrophes minières. Bien sûr, les lieux où s’exprimaient tous ces personnages ont parfois disparu ou ont été transformés. Néanmoins, la ville porte encore leur empreinte, puisque nombre de voies portent leur nom :

- La rue Clovis Hugues qui relie la place Carnot au boulevard Albert 1er ;

- Le cours Gustave Nadaud qui relie la rue Etienne Mimard au Cours Fauriel ;

- La rue Rémy Doutre qui unit la Grand’rue au boulevard Daguerre ;

- La place Jean-Francois Gonon, dans le quartier de Tarentaize.

On peut ajouter la Place Johannes Merlat (devant l’Eglise Saint-Ennemond), photographe amateur, mais surtout poète et chanteur dont longtemps les Stéphanois chantèrent « A l’étang Momey » et « Au Panassa ». Pour la petite histoire, Johannes Merlat est né dans la même maison que Francis Garnier, à l’angle de la Place Jean-Jaurès et de la rue Francis Garnier. Parfois, les maisons aussi ont des destins.

Pour en savoir plus :

Jean-François Gonon : Histoire de la chanson stéphanoise et forézienne depuis son origine jusqu'à notre époque – 1906