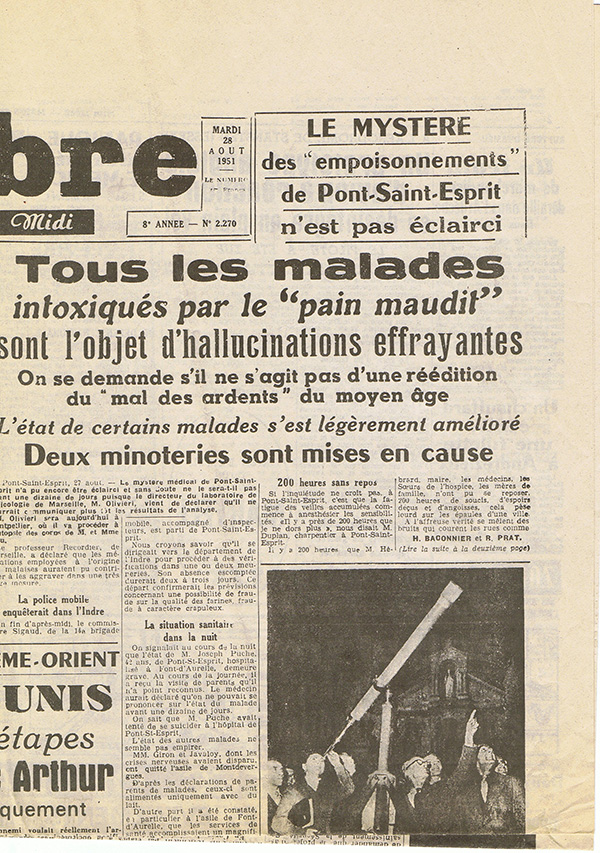

L'étrange épidémie de Pont Saint-Esprit.

Août 1951, des dizaines de reporters se précipitent à Pont-Saint-Esprit. Il se passe, dans la petite cité du Gard, sise sur la rive droite du Rhône, à la frontière entre Provence et Languedoc, des événements tragiques et mystérieux : les habitants deviennent fous les uns après les autres. Le spectacle que décrivent les journalistes de l’époque est à peine croyable. Dans les rues, des gens déambulent, la bave aux lèvres, hurlent, s’invectivent… Les actualités filmées montrent des déments, internés à I’Hôtel-Dieu, l’hôpital de la ville, qui se débattent sur des lits, auxquels on a dû les attacher.

Les débuts de l’affaire.

Le 17 août 1951, les cabinets médicaux de la ville sont débordés par une affluence exceptionnelle. Ils constatent d'abord des troubles digestifs courants : nausées et douleurs abdominales. Mais, d'autres symptômes le sont beaucoup moins. Ils sont décrits par les docteurs Gabbaï, Lisbonne et Pourquier (respectivement généraliste à Pont-Saint-Esprit et médecins des Hôpitaux de Montpellier), dans un article paru le 15 septembre 1951 dans le British Medical Journal (BMJ). Le cœur de ces Spiripontains bat à moins de 50 pulsations par minute, leur tension artérielle est basse, leurs extrémités froides. Après quelques jours, ces patients sont pris d'insomnies rebelles et leurs troubles digestifs s'aggravent. Ils souffrent de vertiges, de tremblements, de sudation excessive et malodorante. Certains sont même hospitalisés pour des complications cardio-vasculaires.

Haro sur les boulangers

Le 19 août, les autorités réagissent. Le maire de la commune, ses adjoints et le médecin chef des services de santé du Gard, écoutent le compte rendu des trois médecins. Ces derniers ont interrogé les malades et leurs proches et, pour eux, cela ne fait aucun doute : le pain est le vecteur de l’étrange épidémie qui sévit dans la ville de 4 500 habitants. Face à ces cas qui se multiplient souvent au sein d'une même famille, les médecins évoquent une intoxication alimentaire. Le « coupable »est vite identifié : le pain de Roch Briand, boulanger à Pont-Saint-Esprit. C'est d'autant plus évident que des animaux qui ont consommé celui de la fournée suspecte sont eux aussi touchés. Un chat « fait des bonds qui atteignent le plafond de la pièce et meurt», un chien « décède brusquement après une sorte de frénétique danse macabre». Le lendemain matin, en allant chercher leur pain, les ménagères ont la mauvaise surprise de trouver portes closes car, par précaution, les huit boulangeries de la ville sont fermées «sur décision du conseil municipal et jusqu’à nouvel ordre» comme l’annoncent les pancartes apposées sur les vitrines des boutiques. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les rues du centre-ville, sous les platanes de la place Gambetta et jusque dans les ruelles mal pavées qui dégringolent vers le fleuve. « C’est le pain qui rend fou ! Le pain est empoisonné !». Dans son édition du 22 août 1951, Le Monde évoque cette affaire et indique que le service des fraudes a fait des prélèvements dans le fournil de la boulangerie suspectée. « La population, qui ne veut plus manger de pain, a fait des achats massifs de biscottes, et on n'en trouve plus un seul paquet à Pont-Saint-Esprit », note le quotidien. De fait, le « pain empoisonné »est déjà devenu le « pain tueur ».Parmi les quelques 300 personnes touchées, 5 décéderont, dont un jeune de 25 ans. Pour comprendre le traumatisme qui frappe les Spiripontains, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes en 1951, six ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pain, pour la majorité des Français, reste la base de l’alimentation. Au point que chacun, homme, femme ou enfant, en consomme un à deux kilos par jour. C’est une denrée de première nécessité qui, soudain, devient inaccessible.

Une nuit de folie

La nuit du 24 au 25 août est décrite comme apocalyptique. Un ouvrier se lève d'un coup et se met à courir pour aller se noyer dans le Rhône. « Je suis mort. Ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre », crie-t-il à ceux qui parviennent à le retenir. Cette même nuit, une femme de 60 ans déchire ses draps, « se jette contre les murs et se brise trois côtes ».Un homme, déjà hospitalisé, implore les médecins de l'aider à rattraper son cœur : « Il s'échappe au bout de mon pied ! ». Dans les rues de Pont-Saint-Esprit, on entend plus que les sirènes des ambulances et les cris des déments. A l’Hôtel-Dieu, les religieuses courent d’un lit à l’autre, au milieu des cris, des appels à l’aide et des sanglots. Ici, c’est un malade qui, toute la nuit, debout sur son matelas, essaye d’escalader un mur pensant y trouver une trappe pour s’échapper. Là, un autre refuse d’être soigné et se met à brailler dès qu’une religieuse s’approche de lui : «Fuyez, ma sœur ! Je suis en feu et vous allez vous enflammer!» José Puche, un espagnol de 43 ans, se jette par la fenêtre en criant : «Je suis un avion !»Il atterrit sur le sol, se relève et s’enfuit en courant à travers champs, malgré une jambe fracturée. Dans son délire, il ne ressent même plus la douleur.

Un responsable mais qui est le coupable ?

La fréquence des symptômes mentaux délirants rappelle une maladie oubliée : "le mal des ardents" médiéval, appelé aussi "feu de Saint-Antoine", et causée par l'ingestion d'un champignon parasite, l'ergot du seigle. À partir du Xe siècle, l'ergotisme causa la mort de populations entières. De nombreuses personnes furent brûlées ou exécutées, car considérées comme démoniaques et maléfiques. Ce n'est qu'en 1777 que l'origine de ce fléau est identifiée grâce aux travaux de l'abbé Tessier qui montra que l'administration de poudre d'ergot à des canards produisait les mêmes symptômes. En 1918, le laboratoire Sandoz synthétise le poison et met au point l'ergotamine, un médicament hypertenseur. Le médecin du bourg, le docteur Gabbai, fait appel au professeur Giraud de la faculté de médecine de Montpellier. Ce dernier fait vite le rapprochement avec les recherches que mène, en Suisse à la même époque, dans les laboratoires Sandoz (Novartis depuis 1996), Albert Hofmann, l'inventeur en 1938 du LSD, un dérivé synthétique de l'ergot. Il n'en découvrira cependant les effets hallucinatoires qu'en 1943, en avalant accidentellement une faible dose de produit.

Le coupable ?

On a bien identifié le responsable, mais qui est le coupable ? On accuse pêle-mêle le boulanger (ancien candidat RPF, protégé d'un conseiller général gaulliste), son mitron, puis l'eau des fontaines, puis les modernes machines à battre, les puissances étrangères, la guerre bactériologique, le diable, la SNCF, le pape, Staline, l'Église, les nationalisations. Le vendredi 31 août, une nouvelle fait l’effet d’une bombe à Pont-Saint-Esprit : les policiers ont arrêté l’empoisonneur ! Le commissaire Ségaut et ses hommes l’ont démasqué à 600 kilomètres de là, près de Poitiers. Il s’agit de Maurice Maillet, meunier à Saint-Martin-la-Rivière, dans la Vienne. Pour parvenir jusqu’à lui, les policiers ont simplement fait le chemin de la farine à l’envers. A cette époque, l’exercice est facile car le commerce du blé est sous tutelle. L’agence nationale des céréales achète la totalité des récoltes aux agriculteurs et stocke le grain dans des coopératives. Ensuite, 10 000 meuniers employés par l’Etat se chargent de moudre et d’expédier la farine aux 53 000 boulangers de l’Hexagone. Interrogé par les enquêteurs, Maillet a reconnu avoir «allongé sa farine»avec des restes de seigle moisis que lui avait vendus, à bas prix, un agriculteur de la région, un certain Guy Bruère. Dès le 1er septembre, les deux hommes sont présentés au juge d’instruction de Nîmes. Maillet est emprisonné, seul. Bruère est laissé en liberté, car il a neuf enfants à charge. A la fin du mois d’octobre, le meunier et l’agriculteur sont mis hors de cause. Car entre-temps Hofmann, qui avait bien entériné la piste de l’ergot, s’est rétracté. Il déclare que les délires des Spiripontains diffèrent des "hallus" provoqués par le LSD, laissant ainsi libre le champ à toutes les interprétations. Deux mois plus tard, le calme revient enfin à Pont-Saint-Esprit. Mais le bilan est lourd : trois autres décès sont venus s’ajouter à ceux du mois d’août, portant le bilan à sept morts. Sept morts qui n’obtiendront jamais justice.

Alors qui est responsable ?

D'autres pistes, que l'ergot de seigle, sont explorées, en vain, comme les fongicides ou une contamination de l'eau. En 2008, Steven Kaplan publie un ouvrage sur la France des miches et des boulangeries des années 1945-1958. Outre l'hypothèse des mycotoxines, l’auteur retient celle d'un blanchiment artificiel du pain. Après des années d'enquêtes, aucune des pistes suivies n'apporte d'explications définitives. L’affaire revient sur le devant de la scène grâce (ou à cause) au journaliste américain Hank Albarelli qui prétend avoir percé le mystère. Le village aurait été aspergé de LSD par la CIA. C'est en enquêtant sur la mort suspecte de Frank Olson, biochimiste de la division spéciale de l'US Army, qu'Albarelli se retrouve sur la piste de Pont-Saint-Esprit. Cependant, pourquoi les seuls clients de la boulangerie Roch Briand auraient-ils été contaminés ? En l’absence de réponse claire, l’imaginaire collectif cherche des boucs émissaires. Souvenons-nous qu’au XIVème siècle, on accusait les juifs d’avoir empoisonné les puits pour répandre la peste noire ! Pour les chercheurs de l’INRA, l’hypothèse la plus probable reste l’empoisonnement par l’ergot du seigle. Selon eux, un tel épisode pourrait difficilement se produire aujourd'hui dans les pays développés, grâce au durcissement des réglementations, à de meilleures conditions de stockage. A priori, nos boulangers ne courent donc plus le risque d’être lynchés. Ce n’est pas le cas dans d’autres parties du monde puisqu’au Kenya, en 2004, un maïs contaminé par des aflatoxines a ainsi tué plus de 100 personnes. Si aujourd’hui, le scandale alimentaire de Pont-Esprit nous apparaît comme celui du monde ancien, où le pain était un élément de base de notre alimentation, l’actualité récente nous rappelle que les problèmes de sécurité alimentaire ne sont pas derrière nous.

Pour en savoir plus

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2013-2-page-187.htm

Pour les plus courageux :

Steven L. Kaplan, Le pain maudit. Retour sur la France des années oubliées, Paris, Fayard, 2008.

Cliquer ici pour télécharger l'article :

Le-mal-myste--rieux-de-Pont-Saint.pdf

Le tour des Yoles : quand la Martinique s’enflamme.

Chaque année, à la fin du mois du juillet, la Martinique s’enflamme ! N’imaginez pas des feux de forêts et des rondes de Canadair, nous sommes en pleine saison des pluies tropicales. Non, c’est un rendez-vous annuel qui passionne les Martiniquais, le tour des Yoles.

Du gommier à la Yole.

Pour les non initiés, la yole est une barque en bois qui servait à la pêche en mer des Caraïbes. Sa création est relativement récente. Au commencement, il y avait les gommiers, une barque solide taillée d'un seul tenant dans l'arbre qui se nommait "gommier". Malheureusement, le gommier disparut progressivement de la forêt martiniquaise tandis que le nombre de pêcheurs augmentait. Dans les années 40, un charpentier du François réussit à concevoir une embarcation s'inspirant à la fois du gommier et de la yole européenne. Le terme yole vient du norvégien «Jol» qui signifie canot. En Martinique, la yole ronde devient une embarcation légère, sans quille, sans lest, sans dérive ni gouvernail, à faible tirant d'eau, pouvant naviguer à une ou deux voiles.

De la pêche à la course.

Les marins pêcheurs ne manquaient pas de se mesurer avec leurs embarcations en se rendant sur leurs lieux de pêche. Il n’y avait pas de moteur: un barreur et deux matelots tout au plus. Pas d’enjeu, juste le plaisir de devancer le camarade de travail pour avoir la satisfaction de raconter des prouesses le soir autour du « ti-punch » traditionnel. Les marins pêcheurs s’organisaient entre eux pour disputer des régates. Des manifestations sportives égayaient les fêtes patronales du François, du Robert ou du Vauclin. Devant cette pratique se popularisant de plus en plus, la Société des Yoles et Gommiers de Courses de la Martinique apparue (1964). Son but était de structurer cette activité sportive, en faisant respecter des règles et en rapprochant les participants.

C’est en 1966 que le premier tour des yoles fit son apparition. Constitué de quatre yoles appelées Mouette, Frisson, Étoile et Odyssée, elles devaient faire le tour de l’île en cinq étapes. Remportant un fort succès, les organisateurs le renouvelèrent l’année suivante. Malheureusement, les mauvaises conditions de navigation poussèrent les protagonistes à stopper l’événement. Le tour des yoles s’acheva en 1968. Mais en 1985, grâce à l’obstination d’un homme : Georges Brival, la compétition est relancée. Huit équipages se lancent dans un parcours de 110 miles nautique. Guidés par des capitaines annonçant les instructions en créole, ils ont du 11 au 15 août pour effectuer ce tour rassemblant de plus en plus de monde. L’engouement pour cet événement est surprenant, les spectateurs se réveillent de bonne heure pour ne rien rater ! Certains gravissent les sommets de la ville de Sainte-Anne pour admirer ce festival de couleurs, qui s’élance dès le coup d’envoi à 10h30.

Un peu de technique

La Yole Ronde de compétition, évoluant à l'occasion des régates, est créée sans apport de matériaux modernes. D'une longueur de plus de 10 m, la coque, les membrures, les mâts, les «bois dressés», les «va et vient»d'écoute, sont presque tous tirés de la forêt martiniquaise. Le bois le plus utilisé est le poirier local. La vergue sort des champs de bambou du pays. Certains bois proviennent de Guyane Française, comme le teck, ou l'angélique, dont sont faits la quille et le bordé. Les yoles peuvent comporter une ou deux voiles dont les mâts sont placés respectivement à l'avant et au tiers de l'embarcation. Une vergue en bambou est placée au travers des mâts et est destinée à

soutenir la voile, qui peut atteindre 35 ou 40 mètres carrés quand le vent est faible. Avec un vent de 25 noeuds, la surface moyenne des voiles est réduite respectivement de 15 et de 22 mètres carrés. Un équipage comprend 11 hommes en moyenne, prenant part à la course à deux voiles et huit pour la course à une voile ou misaine. L’équipage peut être réduit à 6 hommes en cas de vent faible. A bord de la yole, la polyvalence est de règle. Bien qu'il y ait un homme désigné pour les manoeuvres d'écoute, il arrive que le patron ou son adjoint se charge de cette tâche. Cette opération consiste, par le biais d'un cordage, à orienter la voile, lui donner du mou, ou la tendre au maximum en fonction du vent. Cette manoeuvre est très délicate, quand elle est effectuée au passage d'une «vigie» (bouée ou, drapeau tricolore délimitant le circuit). A ce moment précis, promptitude et force physique sont réclamées. Un bateau peut perdre son avance initiale sur ses concurrents, et peut même se faire dépasser si les manoeuvres d'écoute sont effectuées trop lentement. Certaines yoles peuvent prendre l'eau à l'occasion de ces manoeuvres. En effet, la yole est une embarcation particulièrement instable. Un membre de l'équipage écope en permanence.

Le tour des Yoles aujourd’hui.

Le tour des Yoles continue d’enflammer la Martinique. Aujourd’hui, elles portent des noms moins exotiques, car le cout de la construction d’une Yole de compétition nécessite l’appui d’un sponsor. Ainsi en 2018, c’est UFR Chanflor qui a remporté la compétition (UFR est le nom d’une mutuelle et Chanflor celui d’une eau minérale), devant Brasserie Lorraine, mais tous les Martiniquais savent que c’est le Robert qui a gagné !

Cliquez ici pour télécharger l'article.

Mungo Park : conteur de l'Afrique

Henning Mankell passa une bonne partie de sa jeunesse à Sveg, une ville du centre de la Suède, dont le décor était fait de vastes forêts de pins et de cours d’eau. L’endroit était magnifique pour grandir et l’isolement propre à stimuler son imagination naissante. Mais Mankell, porte un regard mitigé sur cet environnement et il trouve refuge dans les livres d’aventure. Il avouera plus tard que c’est en lisant « Voyage dans l'intérieur de l'Afrique » de Mungo Park qu’il prend goût à l’écriture et que naissent ses envies d’Afrique. En effet, Mungo Park est un des premiers Européens à s’être enfoncé aussi profondément dans le continent africain et en avoir rapporté une description propre à titiller notre imaginaire. Autant que les péripéties de l’expédition, c’est sa manière de les conter qui a fait sa renommée.

Une enfance écossaise.

Il est né le 10 septembre 1771 à Fowlshiels, près de Selkirk, en Écosse. Son père était un fermier qui, suivant l'usage de ses compatriotes, fit donner à ses enfants une bonne éducation. Dès sa jeunesse, il montra un grand appétit pour les études : son père eut l'idée de lui faire embrasser l'état ecclésiastique, mais Mungo Park préféra la carrière médicale. Après avoir fait des études de médecine, il devient chirurgien. En 1792, Park s'embarque comme chirurgien sur le Worcester, un vaisseau qui allait à Bencoulen, dans l'île de Sumatra. A cette époque, l'African society, de Londres, cherchait quelqu'un qu'elle pût envoyer en Nigritie (Soudan occidental) pour remplacer Houghton, qui avait péri en essayant de pénétrer dans cette contrée.

Une première exploration inaccomplie.

L'intérieur de l'Afrique n'a pas été exploré par les Européens jusqu'à la fin du 18e siècle. On en connaissait les côtes occidentales, par où se faisait le commerce des esclaves. Mais l'acheminement de ces derniers étant assuré par des Africains, on ne s'aventurait pas dans des régions qui semblaient fort hostiles, tant par leur climat, leur végétation, leur faune, que par leurs habitants. Et qu'aurait-on eu à y gagner ? Le 18e siècle a mêlé la curiosité scientifique et les intérêts du commerce. Mélange particulièrement réussi chez les anglo-saxons qui sont alors l'avant-garde de l'Europe. Et c'est en effet une société britannique, l’African Association, fondée en 1788, qui confie à Mungo Park, la tâche de pénétrer jusqu’au Niger par la rivière de Gambie. C'est ainsi qu'à 24 ans, en 1795, il part en mission en Afrique. Il remonte le fleuve Gambie, au milieu du Sénégal actuel, jusqu'à l'ultime poste britannique, à 200 miles en amont. De là, il s'engage vers l'intérieur seulement accompagné de deux serviteurs noirs. Les péripéties foisonnent. Ainsi, il est capturé par un chef maure et réussi à s'enfuir au bout de quatre mois. Le 21 juillet 1796, il atteint le fleuve Niger à Segou. Pour le retour, il suit une route plus au sud. Malade, il doit à la bienveillance d'un chef noir de pouvoir se rétablir pendant sept longs mois. Enfin, le 22 décembre 1797, le voilà de retour en Grande-Bretagne après un crochet par... l'Amérique (dans le commerce triangulaire, aucun navire ne revenait directement d'Afrique en Europe). Mungo Park écrit alors le récit de son expédition : « Voyage à l'intérieur de l'Afrique ». Il a le mérite de donner toutes les précisions sur les lieux qu'il a réellement traversés, même s'il n'a pu mener à bien l'ensemble du programme prévu. On le voit partir de la ville de Pisania, en Gambie, pour atteindre successivement le royaume de Bondou, où il traverse la rivière Falémé, puis le royaume de Kajaaga, le royaume de Kasson, le royaume de Kaarta, le Ludamar ou pays des Maures, le royaume de Bambarra et sa capitale Sego. C'est à quelque distance de là qu'il doit renoncer à s'avancer plus avant vers l'Est. Son trajet de retour est situé sensiblement plus au Sud que l'aller ; il suit d'abord les rives du Niger jusqu'à Bamako, puis traverse le pays mandingue pour revenir à son point de départ en Gambie. Son double trajet d'Ouest en Est et d'Est en Ouest lui permet donc de traverser le Sénégal et une partie de l’actuel Mali, sans atteindre Tombouctou. Le résultat le plus important de son voyage consiste dans les informations enfin correctes qu'il a pu apporter sur le cours du Niger, dont la direction est à l'inverse de ce qu'on croyait jusque-là. D'une manière plus générale, on peut dire que la partie géographique de sa mission a été accomplie. De son premier voyage, Mungo Park a rapporté aussi de précieuses indications sur les sociétés d'Afrique occidentale. Ainsi il souligne dans son récit la diffusion rapide d'un islam abâtardi dans toute la région du Sahel (le Mali actuel). Il note aussi la haine des Noirs pour les Maures (lui-même ne porte pas ces derniers dans son coeur et leur reproche leur cruauté et leurs menteries). Il souligne la fréquence des guerres. Celles-ci sont de deux types. D'une part des guerres formelles à l'européenne, d'autre part des rezzou ou coups de main ayant pour objectif principal la vengeance et la quête d'esclaves. Résultat des guerres, les famines et les disettes sont fréquentes et parfois si dramatiques que des hommes libres n'hésitent pas à se vendre eux-mêmes comme esclaves ou à vendre leurs propres enfants. Il arrive, raconte Mungo Park, que des négriers européens installés sur la côte reçoivent de telles propositions ! L'explorateur souligne l'importance de l’esclavage, profondément enraciné dans les structures sociales africaines. Parmi les esclaves, il y a ceux qui le sont par naissance. Ceux-là, plus dociles, sont plus volontiers revendus aux Européens. Il y a aussi ceux qui le sont devenus par le fait d'une guerre ou de leur insolvabilité. Mungo Park décrit des savanes arborées et des paysages aux collines verdoyantes, la menace des bêtes fauves et des lions, dont les villageois se protègent par des clôtures. Une seule contrée, à l'ouest de la Gambie, pratique la fumure et utilise le fumier des bêtes pour fertiliser les sols. Elle dispose aussi d'une petite sidérurgie. Mungo Park déplore les cases enfumées, les Africains ignorant les cheminées qui permettent d'économiser du combustible et d'évacuer la fumée. Il regrette que les Européens de la côte ne se soucient pas de répondre à la curiosité des Africains ni de leur enseigner leur langue et leur foi. En-dehors des esclaves, l'Afrique occidentale exporte pour l'essentiel de la poudre d'or et de l'ivoire. Les Noirs achètent aux Européens de leur côté du rhum, des fusils, de la poudre,... Ils achètent par ailleurs aux Maures du sel gemme. Sur les rives de Gambie, il s'écoule plusieurs mois sans que passe un seul navire négrier. Quand Mungo Park en trouve enfin un, celui-ci l'amène aux Antilles en 25 jours... Sur le navire sont embarqués aussi 130 esclaves, dont 25 qui furent naguère libres, les autres étant des esclaves de naissance. Le voyage, périlleux, se solde par 20 à 30 décès...

Deuxième voyage fatal

Après l’accueil triomphal réservé à ses écrits, Mungo Park pensait couler des jours heureux dans sa ville natale. Mais en 1803, le démon du voyage frappa de nouveau à sa porte. A la demande de son gouvernement, il accepte de mener une nouvelle expédition sur le Niger. Il repart le 30 janvier 1805, à Gorée, puis rallie Bamako. Il construit un bateau pour descendre le Niger. La maladie et les embuscades des autochtones déciment l'expédition : il perd 33 de ses compagnons. Malgré ces difficultés, il descend le Niger sur 1 600 km, avant d'être attaqué par les Haoussas. Sur le point d'être submergé, il se retire vers le fleuve où il se noie avec ses compagnons restants, à proximité de Boussa. Un guide et un porteur rescapés ont rapporté sa fin tragique.

Isaaco, et plus tard Lander, récupérèrent certains des effets de Park, mais son journal ne fut jamais retrouvé. En 1827, son second fils, Thomas, débarqua sur la Côte de Guinée, dans l'intention de rallier Boussa, où il pensait que son père aurait pu être retenu prisonnier ; mais après avoir pénétré d'une courte distance à l'intérieur des terres, il fut frappé de fièvres et mourut. La veuve de Park, Allison, mourut en 1840.

Que reste-t-il de l’expédition de Mungo Park ?

D’abord une connaissance de l’Afrique qui ne se limite pas à la zone côtière. Il est le premier à fournir une description de l’Afrique de l’intérieur et qui n’est pas très reluisante. Ensuite, l'histoire de Mungo Park nous incite à y voir un trait du 18e siècle même finissant, alors que le comportement qu'il adopta dans son second voyage est déjà̀ celui des explorateurs du 19e siècle, impliqués dans les projets de conquête.

Pour en savoir plus :

https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1990_num_22_1_1749

Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, de Mungo Park, Ed. La Découverte/poche, mai 2009

Infatigable Yvette : prêtresse de l'accordéon

En 1966, dans sa chanson « Les élucubrations »,Antoine conseillait à Yvette Horner de jouer de la clarinette. Elle ne l’a pas écouté ! Elle a continué à faire courir ses doigts sur le piano à bretelles, réussissant même à « déringardiser » un instrument, qui depuis le début du siècle dernier, était l’âme des bals musette. Elle avait fait ses débuts au balajo, ce lieu mythique, dernier témoin du temps où le tout Paris venait s’encanailler à la Bastoche. Petit retour sur l’histoire de ces bals qui furent le résultat d’une rencontre entre Auvergnats, Italiens et le quartier de la Bastille.

Au départ, étaient les Auverpins

Au dix-neuvième siècle, les bals prolifèrent dans tous les quartiers de la Capitale. Citons le Bal du Prado, ouvert en 1810 en face du Palais de Justice dans l’île de la Cité, fréquenté surtout par les étudiants. Ensuite s’ouvrirent le Tivoli d’Hiver, non loin des Halles puis le Bal Mabille aux Champs-Elysées, l’Élysée Montmartre à Montmartre et ceux qui allaient devenir les plus célèbres : Tabarin, Moulin Rouge, Moulin de la Galette… Des bals chics et bals populaires. On changeait de milieu en passant des Champs-Élysées aux bals auvergnats de la rue au Maire, aux bals des “apaches”de la rue des Gravilliers et de la rue des Vertus, la mal nommée ! Mais, c’est surtout à la Bastille qu’ils allaient être les plus nombreux. Ce n’est pas le fruit du hasard, car c’est ici qu’a élu domicile une grande partie de la communauté auvergnate (on entend par Auvergnats tous les immigrés du massif Central) de Paris. Les premiers auvergnats arrivent avec le charbon de Brassac-les-Mines vers le milieu du XVIIèmesiècle après l’ouverture du canal de Briare. Les sapinières passent de la Loire vers la Seine, et de là remontent sur Paris avec leur cargaison. Arrivée à bon port, la sapinière est amarrée sur les quais de la Seine. Dès les marchandises écoulées, la sapinière est démantelée, débitée en planches et vendues comme bois de chauffage ou bois de charpente. Puis, les mariniers rentrent à pied à Brassac-les-Mines, avec l'argent cousu dans la doublure de leur blouse. Une fois rentrés, ils construisent un autre bateau, le chargent de nouveau puis repartent vers Paris. Certains de ces mariniers charbonniers restent et s’installent à Paris. Ils y exercent toutes sortes de métiers parmi les plus durs : ferrailleurs, frotteurs de parquets, laitiers, porteurs d'eau. Peu à peu les Auvergnats trouvent leur voie : celle du petit commerce où leur travail et leur sens de l'économie font merveille. Ils sont majoritairement marchands de vin, ferrailleurs ou cochers. Ils investissent la rue de Lappe, "le village des Auvergnats",idéalement placée entre les ferrailleurs du Marais et les vendeurs de bois du faubourg Saint-Antoine. Certains s’embauchent dans les ateliers d’ébénisterie du faubourg, voire y ouvrent un commerce. Le faubourg Saint-Antoine (comme le quartier du Temple lui aussi fréquenté par les Auvergnats) est exempté de tout règlement corporatif. On y commerce donc librement et cette situation favorise l’implantation d’anciens colporteurs arrivés sans le sou et aspirants commerçants.Dans la première moitié du XIXe siècle, la petite rue de Lappe est surtout consacrée à la ferraille. La plupart des boutiques distribue toutes sortes de métaux, du zinc des bistrots au cuivre des tuyaux en passant par le fer des instruments du travail du bois. Peu à peu, les activités festives prennent le pas sur les bougnats et les ateliers de ferraille. Si bien que la rue de Lappe finit par ressembler davantage à une rue d’Aurillac qu’à une rue parisienne ! Naturellement, pour se retrouver ensemble les dimanches, ils fréquentaient ces nombreux bistrots et ces bals dits “des familles”où l’ambiance était très provinciale. Pour danser la bourrée comme “au pays”, il n’y avait qu’un seul instrument de musique : la cabrette, genre de cornemuse (ou musette). Elle se distinguait des autres car le joueur n’envoyait pas l’air dans le sac en peau de chèvre (cabre en occitan, d’où le nom de cabrette) en soufflant avec sa bouche, mais grâce à un soufflet attaché à la ceinture. On y buvait aussi, parfois sec, et on y cassait la croûte grâce aux cochonnailles et fromages d’Auvergne. En même temps, on écoutait le cabrettaïre de service qui jouait, une grelottière attachée à une cheville pour mieux marquer la cadence. Martin Cayla (1889-1951) se rendit célèbre dans ce quartier dès 1909 puisqu’il avait 20 ans lorsqu’il habita au n°21 de la rue de Lappe et joua de la cabrette dans le passage Thiéré où se trouvait le bal Mouminoux. Au n°13 de la rue de Lappe, prospérait le bal Bouscatel, du nom de son propriétaire Antoine Bouscatel, un remarquable joueur de cabrette né en 1867 au hameau de Cornézière, dans la commune de Lascelle (Cantal), près d’Aurillac. On y venait de tous les quartiers de Paris danser les bourrées, valses, scottish et autres polkas piquées. Mais déjà une autre communauté s’était implantée à la Bastoche : les Italiens.

Puis, arrivèrent les Ritals

Apparus sur le pavé de la capitale dans les premières décennies du XIXe siècle comme musiciens de rue, mi-mendiants, mi-exploiteurs d'enfants, les Italiens sont à la fin du siècle les hommes à tout faire de l'âge industriel. Ce sont les derniers des étrangers, ils ont pris le relais des Belges et des Allemands comme journaliers et ouvriers du bâtiment. Les voilà pourtant qui s'unissent à la culture auvergnate pour donner au peuple de Paris sa musique, urbaine, moderne et populaire ! Et on sait que les Auvergnats, eux aussi longtemps véritables forçats de la ville (entre les porteurs d'eau et les charbonniers), font alors figure d'aristocratie provinciale dans la capitale où ils tiennent nombre de cafés, hôtels et bals. Dès que les ouvriers italiens se firent plus nombreux dans l'espace parisien, autour de 1880, on vit s'engager une véritable guerre des bals, avec règlements de compte au couteau entre cabrettetaïres auvergnats et accordéonistes d'outremonts. Les immigrés italiens, à la recherche d'un complément de ressources, animaient de nombreux bals de quartier, faisant doublement concurrence aux bals tenus par les Auvergnats. Ici, les danses accompagnées par la cabrette restaient fidèles aux traditions rurales (du type bourrée), et l'usage voulait que les musiciens fissent payer chaque tour de danse. Là, les Transalpins se contentaient d'un cachet pour la soirée et l'accordéon, devenu chez eux un instrument populaire dont ils ne cessaient d'explorer les possibilités. Ils proposaient des airs plus modernes, qui se dansaient en couples et rencontraient un succès croissant. Les Auvergnats firent campagne contre les bals mal-famés où se produisaient les concurrents transalpins. Ainsi, dans l’ « l'Auvergnat de Paris », on pouvait lire :

« Là où l'accordéon et le violon ont remplacé la musette, là où le chahut a remplacé la bourrée, là aussi le franc rire a été remplacé par le couteau. La population italienne qui grouille par ici fait double tache sur le pavé révolutionnaire. Elle représente la fainéantise et la piété vile et veule». « Chassez... l'odieux et banal accordéon, cet insinuant prostitué qui nous vient des pifferari », écrivait en écho Jules Vallès. Cette guerre allait, malgré tout, prendre fin car les deux communautés ne se contentaient plus de se côtoyer, petit à petit, elles fusionnaient.

Cabrette et accordéon.

La guerre prit fin grâce à l’intelligence de deux hommes : Bouscatel et Charles Péguri. Ce dernier venait de quitter l’atelier de réparations d’accordéons que son père, Félix Péguri, avait installé rue de Flandre, à La Villette. C’était risqué pour lui de se promener avec un accordéon en plein fief auvergnat ! C’est vrai que l’instrument était à l’origine le compagnon des bergers des montagnes d’Italie. Il suivit les émigrants qui se fixèrent presque tous dans la Zone ou à la périphérie de Paris. Seuls ceux-ci jouaient de l’accordéon à l’époque et Félix Péguri ne manquait pas de travail dans son atelier. Son fils Charles, qui travaillait avec lui, cherchait des innovations techniques, ce qui déroutait le père. A la suite d’une dispute, Charles choisit la liberté. Il se rendit chez Bouscatel, lui proposant de l’accompagner à l’accordéon dans son bal. On est en 1904 lorsque Charles pénètre dans le bal Bouscatel. Bousca, prince des cabrettaïres, portant sa blouse légendaire, était sur l’estrade en train de donner à danser. Péguri s’approche et lui demande s’il peut jouer. Bousca reste froid et silencieux.

- C’est que je suis musicien, monsieur Bouscatel. Je joue de l’accordéon.

- Bouscatel n’a besoin de personne. L’accordéon qu’est-ce que c’est ?

Sans se démonter Péguri ouvre son instrument et se met à jouer. Dès les premières notes, le visage de Bousca change. Il rejoint Péguri et voilà, côte à côte, cabrette et accordéon. Le succès est inattendu, les danseurs en redemandent. Il est probable que Bouscatel avait senti depuis longtemps que l’accordéon allait remplacer la cabrette et en bon commerçant, il ne voulait pas laisser filer sa clientèle. Cette intuition donnait le signal de l’envol de la rue de Lappe. Elle se mit à attirer une nouvelle clientèle, pas toujours recommandable. Tout ce que Paris comptait d’accordéonistes avant la première guerre vint jouer rue de Lappe. A la fin de la Première Guerre mondiale le genre évolue.Le foxtrot, venu d’Amérique et des salons mondains, se développe et envahit les bals musette, tout comme, le tango venu d’Amérique du sud. Après s’être développé dans les salons parisiens à partir de 1907, il franchit lui aussi la barrière pour être introduit dans les bals de faubourgs. Les marches deviennent de plus en plus hispanisantes et se dansent en paso doble. La mazurka s’accélère et se danse de manière plus simple en java. La valse aussi s’accélère et devient valse musette. Au retour de la guerre en 45, le genre musette est à son apogée, il incarne la France et la musique populaire. Les accordéonistes célèbres deviennent des stars : André Verchuren, Aimable, Yvette Horner, Louis Corchia, Maurice Larcange, Bruno Lorenzoni pour les plus connus. C’est toujours la valse musette qui tient le haut du pavé pour les danseurs. En 1954, le Cha-cha-cha, un dérivé du mambo est introduit dans le répertoire des bals musette. Les marches, polkas, scottisches et autres galops tombent en désuétude pour laisser la place au rock ‘n roll qui devient à la mode. A partir de la fin des années 1960, le genre musette commence à régresser. Les causes en sont plurielles : le développement important du rock ‘n roll, le développement et l’emprise croissante des musiques anglo-saxonnes à la radio, le développement des musiques amplifiées et des synthétiseurs. L'accordéon, vers les années 1980, reprend du "service" par l'attrait des musiques traditionnelles et folkloriques qui l'utilisent (musique bretonne, slave, musique cajun). Quelques chanteurs français comme Renaud (et bien d’autres) le remettent au goût du jour. Des d'accordéonistes majeurs, se détournant du musette, comme Marc Perrone ou Richard Galliano apparaissent. Des groupes de la scène alternative comme la Mano Negra ou Les Négresses Vertes ne sont pas en reste et en usent abondamment. Comme quoi Yvette, tu as bien fait de ne pas jouer de la clarinette !

Cliquez ici pour télécharger l'article

Ton-accorde--on-nous-fatiguait-pas-Yvette.pdf

Bibliographie :

Claude Dubois- Une histoire du Paris populaire et criminel, La Bastoche- Editions Perrins- Avril 2011

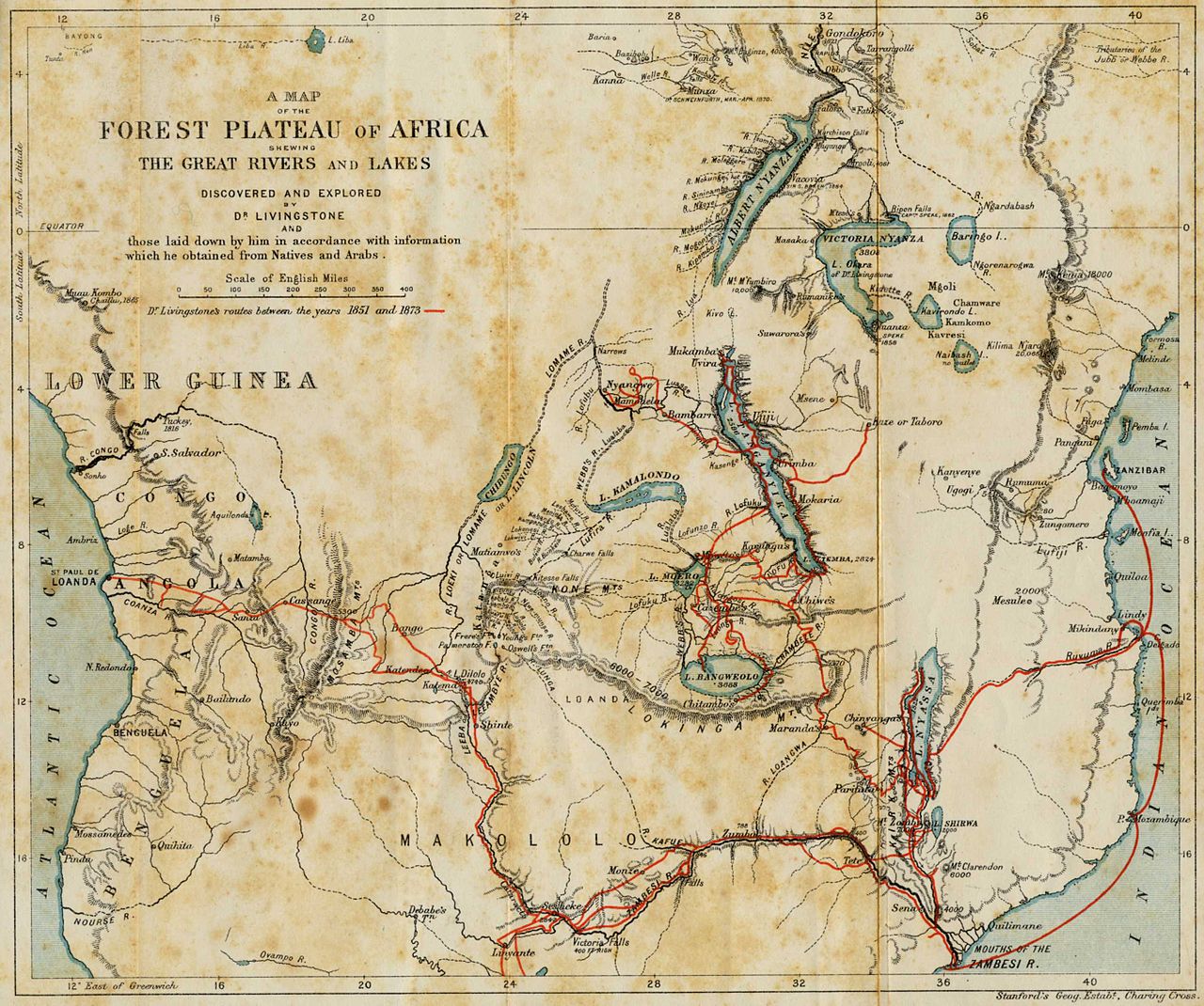

L'épopée du Dr Livingstone

Cette phrase fut prononcée par Henry Morton Stanley, journaliste américain, lancé sur les traces du docteur Livingstone, le 3 novembre 1871, à Ujiji, sur les bords du lac Tanganyika. Elle lie de manière indissoluble ces deux hommes, aux origines similaires, mais aux parcours de vie très différents. Ils ont contribué à enrichir de manière considérable notre connaissance de l’Afrique à la fin du XIXèmesiècle, mais ils nous apprennent également comment se construit un mythe.

Livingstone : Une enfance digne d’Oliver Twist.

David Livingstone est né le 19 mars 1813 dans une famille pauvre à Blantyre, au sud de Glasgow. Second fils de Neil Livingstone (1788-1856) et de sa femme Agnès (1782-1865), il est élevé dans la religion presbytérienne avant de se convertir au congrégationalisme. Le père, Neil, est vendeur de thé ambulant, un bon métier pour placer ses tracts religieux, pas pour nourrir sa famille. Ses garçons travaillent à la filature. Comme tous les enfants de Blantyre, ils sont piecers, chargés de se faufiler entre les machines et de rabouter les fils sur le point de se briser. Travail épuisant. Il faut de l'agilité et de la résistance pour marcher ou ramper sur des kilomètres jusqu'à trente dans une seule journée ! Tension permanente, coups de fouet au moindre instant de relâchement. L'air moite est tellement surchauffé que la plupart des ouvriers travaillent à moitié nus. David Livingstone n'a pas d'enfance. Il est ouvrier six jours par semaine, quatorze heures par jour, écolier le reste de son temps de veille. A 8 heures du soir, aussitôt sorti de la filature, il se rend à l'école pour deux heures de cours. La quasi-totalité de ses camarades restera illettrée. Lui est sérieux, déterminé jusqu'à l'obsession, jusqu'à en devenir associal. Mais, à 23 ans, lorsqu'il entre à l'université pour étudier la médecine, il ne le doit qu'à sa volonté inflexible de s'être dégagé de la toile d'araignée. Chez David Livingstone, la survie précède l'existence. En 1834, Neil Livingstone (le frère de David) ramène chez lui une brochure de Karl Gützlaff appelant à l'envoi de missionnaires médecins en Chine. David s'appuie sur elle pour démontrer à son père que son désir grandissant d'étudier la médecine est compatible avec la piété. En 1836, il a suffisamment épargné pour pouvoir entrer à l'Anderson's College de Glasgow. En outre, ses qualités intellectuelles permettent d'obtenir une bourse pour mener des études de théologie et de médecine à l'université de Glasgow. Il obtient enfin une licence de médecine. Il travaille ensuite à Londres avant de céder à sa fascination de jeunesse pour l'aventure missionnaire et rejoindre la London Missionary Society.

Trente années de passion pour l’Afrique.

En décembre 1840, il part enfin pour l'Afrique, il a 28 ans. "Il était intolérant, étroit et arrogant, écrit son biographe Tim Jeal. Il était aussi déterminé, courageux et résilient. Prises ensemble, ces caractéristiques ne le rendaient pas aimable, mais, à considérer le début de sa vie, il eût été étrange qu'il émerge comme un jeune homme poli, aimable et ouvert."Le voilà médecin et missionnaire ; un missionnaire incapable de prêcher et un médecin qui voit la saignée comme remède à tous les maux, mais qu'importe. Un continent s'ouvre à lui, dont l'exploration le passionne. Il y arrive sans état d'âme, "en tant que représentant d'une race supérieure",avec sa foi et ses convictions. Il est viscéralement opposé à l'esclavage et pense que le christianisme et le commerce apporteront la civilisation à l'Afrique. En 1844, à Kuruman, base arrière de ses futures expéditions, il rencontre et épouse en janvier 1845 la fille du missionnaire congrégationaliste (Robert Moffat), Mary, née le 12 avril 1821 à Griquatown, dans la colonie du Cap (Afrique-du-Sud). Elle voyage quelque temps avec lui, malgré sa grossesse et les injonctions de sa famille. Ultérieurement, elle revint finalement en Angleterre avec leur enfant. Livingstone était également accompagné dans ses explorations par un groupe de Makololo, des Zambéziens. Il maîtrise leur langue, un dialecte du setswana, ce qui facilite ses explorations dans la mesure où les langues des populations, auxquelles il devait être confronté, présentaient de grandes similarités avec ce dialecte, notamment le sesotho. Le fait d'utiliser la langue maternelle des populations à qui il s'adressait dans sa prédication de l'Évangile était un principe cardinal de l'explorateur écossais. Il fait trois grands voyages. A partir de 1849, en remontant la rivière Botletle, David Livingstone pense avoir trouvé la voie d'accès au centre des terres africaines et commence à explorer le centre-sud du continent africain. Il traverse le désert du Kalahari jusqu'au lac Ngami. À partir de 1851-1852, il remonte le Zambèze, dont il établit la cartographie, puis rejoint la côte atlantique à Luanda en Angola. Après avoir exploré, le premier, la rivière Kasaï, un affluent du Congo, en 1854, et traversé l'Angola, il arrive le 17 novembre 1855 aux chutes du Zambèze, qu'il baptisa du nom de la reine Victoria. Grâce à cette expédition, débutée le 20 septembre 1854, il devient le premier Européen à avoir traversé l'Afrique d'ouest en est, rejoignant l'océan Indien à Quelimane le 20 mai 1856. Livingstone reprend, à partir de 1858 et jusqu'en 1864, ses explorations dans la même région. Il démissionne de la London Missionary Society dont les finances fragiles rendaient réticente à financer des activités trop éloignées de la stricte pratique missionnaire. Cependant, le gouvernement britannique, alléché par les perspectives commerciales de la vallée du Zambèze que laissait entrevoir le récit de Livingstone, accepte de financer cette expédition. Cette dernière s'avère cependant coûteuse et décevante, y compris en terme de lutte anti-esclavagiste. Elle lui permet néanmoins de découvrir, le 16 septembre 1859, le lac Malawi, qu'il cartographia, ainsi que les ruines de la mission portugaise de Zumbo en 1860.

A la recherche des sources du Nil.

Après le demi-échec de la deuxième expédition, Livingstone cherche à redorer son blason. C'est pourquoi, en 1866, il s'enfonce, une troisième fois, vers le coeur du continent pour éclaircir la dernière grande énigme de l'exploration, le mystère des sources du Nil. Il s'oriente vers le lac Tanganyika en Tanzanie, dans l'espoir de les y trouver. Malade et abandonné par ses porteurs, il perd alors totalement contact avec son pays d'origine. Il se retire à Ujiji, sur les bords du lac Tanganyika. C’est ici que Henry Stanley va venir le rencontrer.

Henry Morton Stanley partage avec Livingstone d'avoir survécu à l'enfance. Fils illégitime d'un paysan gallois, abandonné par sa mère, il a enduré les violences d'un pédagogue sadique à l'orphelinat, avant d'émigrer aux Etats-Unis. Il y a trouvé un père adoptif qui lui a donné son propre nom. Il a fait la guerre de Sécession comme soldat, au Sud, puis au Nord. Juste avant la fin de la guerre en 1865, il déserte et se rend à Saint-Louis, où il est engagé comme correspondant indépendant d'un journal local. Il envoie des nouvelles de l'Ouest : Denver, Salt Lake City, San Francisco. A la suite du général major Winfield Scott Hancock, il participe aux guerres indiennes. Bien que l'année où il était « journaliste »soit marquée par des négociations de paix, il rédige des articles décrivant des batailles pleines de fureur, ce que son journal attendait. De cette manière, il attire l'attention de James Gordon Bennett Jr., le patron du New York Herald, un journal à sensation. En 1867, il devient correspondant pour ce quotidien. Un an plus tard, de passage à Paris, Stanley est convoqué au Grand Hôtel par son nouveau patron. Au jeune homme de 28 ans, habile chasseur de scoops, Bennett offre une proie inattendue : "Trouvez Livingstone." L'explorateur est alors plutôt oublié que disparu. Début 1867, avant qu'une rumeur sur sa mort ne soit démentie, plusieurs journaux avaient eu le temps de publier de brèves nécrologies. Qui se soucie encore de Livingstone ? Bennett, qui sait combien les dernières zones blanches de la carte du monde font rêver, flaire la bonne histoire. Pour retrouver le Blanc qui n'a pas vu un Blanc depuis bientôt cinq ans, son reporter pourra tirer autant de traites de 1 000 livres que nécessaire et il ne s'en privera pas.

Une expédition de légende.

A Zanzibar, Stanley achète 6 tonnes de matériel, engage 192 porteurs et fait route vers l'ouest, n'hésitant pas à fouetter les récalcitrants, hommes et femmes. En cinq mois, il est sur la rive du lac Tanganyika, à Ujiji, un caravansérail, carrefour sur les voies commerciales de l'ivoire et des esclaves. Le 3 novembre 1871, pour l'Histoire, il marche d'un pas ferme, dans un complet de flanelle impeccable, vers le vieil homme qui le regarde d'un air incrédule. La voix tremblante d'émotion, il soulève son casque colonial et prononce les quatre mots qu'il prépare depuis des mois : "Doctor Livingstone, I presume ?" Flatté de découvrir qu'on s'intéresse à lui et à ses entreprises au point d'envoyer une riche expédition à son secours, l'explorateur offre son amitié à Stanley, dont la cuisinière le nourrit quatre fois par jour. Stanley et Livingstone discutent ensuite de ce que ce dernier ignorait du fait de son isolement : le conflit franco-prussien, le percement du canal de Suez, l'établissement d'un câble télégraphique à travers l'Atlantique !

Ensemble, ils explorent le nord du lac Tanganyika. Ils ne trouvent pas le Nil qui devrait en sortir, mais le Roussizi, qui s'y jette et qu'ils remontent en direction du lac Kivu (ce même fleuve, qui charriera les corps des victimes du génocide rwandais). Stanley prend seul le chemin du retour. Livingstone, après cinq mois passés avec lui, devrait le suivre pour se soigner. S'il pouvait énoncer ses symptômes au centre médical de l'Institut Pasteur, le docteur Livingstone apprendrait qu'il est un tableau vivant de la plupart des grandes maladies tropicales aujourd'hui connues : tuberculose et scorbut, amibiase chronique, et très probablement bilharziose et paludisme...

La construction du mythe.

David Livingstone décède le 1er mai 1873 de dysenterie sur les bords du lac Bangwelo dans l'actuelle Zambie, toujours à la recherche des sources du Nil. Plusieurs objets lui appartenant (guêtres, matelas...) y sont mis en vente et son corps rapatrié au Royaume-Uni. David Livingstone est enterré au milieu de la nef centrale de l'abbaye de Westminster l'année suivante, en véritable « saint victorien ». Le récit, que fit Stanley de son expédition « (How I found Livingstone), joua un rôle déterminant dans sa « canonisation »en élevant l'explorateur écossais au rang de mythe. Livingstone fut érigé en modèle héroïque d'une civilisation britannique conquérante et dominatrice. Il est d'ailleurs emblématique des ambiguïtés de l'impérialisme victorien notamment dans ses motivations. Livingstone était indéniablement mû par la volonté d'évangéliser les populations africaines comme de les soustraire à la traite (ses rapports seraient par exemple à l'origine du traité imposant en 1873 au sultan de Zanzibar l'interdiction du trafic d'esclaves). En revanche, sa volonté de définir préalablement les richesses exploitables des territoires africains encore inconnus des Européens fit de lui le symbole d'un « glissement dans la manière de conquérir l'empire, de plus en plus strictement organisée et plus systématiquement orientée par des fins utilitaires ».

Pour en savoir plus :

Le dernier journal de Livingstone, 1866-1873, de David Livingstone. Arléa, 1999

David Livingstone,de Rob Mackenzie (Kingsway, 1993) ;

David Livingstone au coeur du continent africain: Un aventurier engagé contre l’esclavage de Julie Lorang et Thomas Jacquemin ;

Henry Morton Stanley - Comment j'ai retrouvé Livingstone -Librairie Hachette, série Voyages », 1876.

Cliquez ici pour télécharger l'article