Alexandre Lacassagne : l’anthropologue face au crime

Le démon du crime plante-t-il ses griffes dans le cerveau des criminels dès leur naissance ? Les assassins sont-ils des monstres dont le faciès porte les stigmates de leurs penchants homicides ? Les médecins peuvent-ils dépister, diagnostiquer et soigner la délinquance ? Doivent-ils se substituer aux magistrats dans la lutte contre la criminalité ?

Ces problèmes insolites qui, sous une forme ou sous une autre, agitent encore les esprits, ont été soulevés avec éclat, vers la fin du XIXème siècle, par l'École italienne d'anthropologie criminelle, sous la houlette de son fondateur, Cesare Lombroso (1836-1909).

Cependant, de 1885 à 1914, à Lyon, capitale de la criminologie française, le docteur Alexandre Lacassagne (1843-1924), professeur titulaire de la chaire de médecine légale, s’impose, avec ses expertises: affaire dite de la « malle à Gouffé » ( https://www.pierre-mazet42.com/la-malle-a-gouffe ), Caserio, Joseph Vacher (https://www.pierre-mazet42.com/laffaire-joseph-vacher-lexecution-dun-aliene ), ses écrits et avec la création des Archives d’anthropologie criminelle, comme la figure dominante de cette période. De nombreux étudiants en médecine travaillèrent sous sa direction. Sa propre théorie du crime et du passage à l’acte a pourtant connu une postérité paradoxale. Cesare Lombroso (1835-1909) a toujours été reconnu comme l’un des pères fondateurs de la criminologie et l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire ; Lacassagne, qui fut l’un de ses premiers contradicteurs, ne sort de l’oubli que depuis quelques années.

Une carrière sans accroc, auréolée de quelques titres de gloire.

Né à Cahors en 1843, Alexandre Lacassagne fait ses études à l’Ecole de Santé Militaire de Strasbourg. Partageant pendant 15 ans sa carrière entre l’Armée et l’Université, il soutient sa thèse de doctorat sur les « effets physiologiques du chloroforme » en 1867. Au moment de la guerre de 1870, il est répétiteur à l’École de Santé. En 1872, il soutient sa thèse d’agrégation sur « la putridité morbide au point de vue des théories anciennes et modernes », excellente mise au point avant l’ère pastorienne.

Faute de poste en France métropolitaine, il part en outre-mer, comme médecin militaire en charge des Bataillons disciplinaires d'Afrique, les Bat' d'Af, sorte de bagnes militaires qui regroupent des soldats libérés de prison ou sanctionnés durant leur service. C'est à ce moment qu'il découvre l'Algérie, au cours de deux séjours de deux ans chacun (de 1872 à 1874, puis de 1878 à 1880). Comme bon nombre de ses collègues médecins, mais aussi juristes, il est confronté de plein fouet à l'expérience coloniale avec à la fois sa part de brutalité et de découvertes dérangeantes de modes de vie absolument différents. Son existence au contact des « mauvais garçons de l'armée française » et des peuples colonisés produit chez lui une réflexion sur l'étrangeté des colonisés et des repris de justice.

En 1880, il obtient la chaire de médecine légale à la faculté de médecine de Lyon. Enseignant pendant 33 ans dans cette ville, Lacassagne fut le personnage central de ce que l’on allait appeler « l’école du milieu social » ou « l’école de Lyon ». Il lui donna très tôt un programme de recherche large qui consistait en « l’étude des problèmes sociaux éclairés par la science moderne » et lui fournit surtout une assise institutionnelle avec une revue, les Archives d'anthropologie criminelle, qui parut de 1886 à 1914. Lacassagne cultiva un réseau de relations professionnelles très large.

Lacassagne se définissait sur le plan politique comme un « vrai » conservateur, « dans le bon sens du mot ». Il cultiva d’ailleurs des relations plus spécifiquement politiques avec le séna teur Élisée Déandreis et surtout avec Léon Gambetta, qu’il connut très probablement à Cahors

Son expertise aide à la résolution d'affaires marquantes : en 1889 la malle sanglante de Millery, en 1894 l'autopsie du président assassiné Sadi Carnot, en 1898 sa participation en qualité d'expert au procès du tueur en série Joseph Vacher, en 1913 l'identification de son collègue Mathieu Jaboulay décédé lors d'une catastrophe ferroviaire.

Il se passionne surtout pour cet être radical qu'est le criminel des villes et des campagnes de France. Par quels signes, quelles pratiques, quelles mœurs, peut-on distinguer un individu pathologique d'un autre ? Qu'est-ce qui, soudain, fait passer certains à l'acte ? Quel rôle jouent l'hérédité, le milieu social et l'histoire personnelle dans le développement des troubles mentaux ?

La société a les criminels qu’elle mérite.

La criminologie de Lacassagne a souvent été condensée, par lui-même comme par ses élèves, en trois « aphorismes[1] » :

- « le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité ; le microbe, c’est le criminel, un élément qui n’a d’importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenter »

- « au fatalisme qui découle inévitablement de la théorie anthropologique, nous opposons l’initiative sociale »

- « la justice flétrit, la prison corrompt et la société a les criminels qu’elle mérite »

Ces aphorismes ne permettent pourtant pas de saisir l’originalité d’une pensée qui s’est construite en réaction à la théorie du « criminel-né » de Lombroso. Si Lacassagne a tout d’abord été séduit par la thèse du « maître de Turin » il s’opposa rapidement, sous l’influence probable de Gabriel Tarde[2], à l’existence d’un type criminel et d’un « criminel-né » généralisé. Lorsque Lacassagne dressa, en 1905, un bilan de l’anthropologie criminelle, il tint pour acquis la démonstration de « l’hérédité du crime », l’existence de malformations anatomiques et d’anomalies physiologiques « très fréquentes » mais sans constance suffisante pour qu’on en induise un type criminel, la présence chez les criminels de troubles de la sensibilité morale (impulsivité, cruauté, absence de remords, l’imprévoyance et la vanité) et enfin, un état intellectuel « variable ». Ces « acquis » nous permettent de saisir l’originalité d’une pensée irréductible aux canons de la sociologie contemporaine : l’accent mis sur le « milieu social » n’implique pas le rejet des anomalies physiques et le déterminisme du milieu n’entraîne pas le refus de toute hérédité du crime.

Jusqu'à la fin de sa carrière, Lacassagne ne disqualifie jamais l'élément héréditaire : il calquait sur la forme du cerveau les catégories criminelles, sans pour autant considérer que le sujet était irresponsable. Fasciné par la phrénologie[3] de Gall, dont il racheta d'ailleurs la collection de plâtres à sa veuve, le professeur n'en est pas moins influencé par les recherches empiriques de ses étudiants et par ce qu'il observe en détention. Il est particulièrement sensible aux effets de l'alcoolisme et est aussi très attentif aux phénomènes de criminalité plus ou moins organisée des « apaches », ces bandes de jeunes gens qui terrorisent, la nuit venue, les « honnêtes gens ». Les rapports de Lacassagne à la théorie lombrosienne ne cessèrent toutefois d’être ambigus. On peut en retenir que Lacassagne s’opposa à l’existence d’un type criminel et d’un « criminel-né » généralisé mais qu’il sut toujours conserver une place aux concepts de Lombroso. Lors du décès de ce dernier, Lacassagne publia dans sa revue un texte en forme de bilan qui expliquait que Lombroso avait exagéré en pensant que l’on pouvait diagnostiquer le « criminel-né » à l’œil nu. L’existence du « criminel-né » n’y était pas rejetée, mais nettement circonscrite : « Très jeune, l’individu se montre avec cet ensemble de perversités instinctives, si fréquentes dans l’enfance, mais qui disparais sent au moment de l’adolescence. Quand elles persistent, le sujet est incorrigible, c’est un criminel-né ». Il est certain toutefois que Lacassagne n’adhéra jamais totalement à la thèse de l’atavisme criminel défendue par Lombroso. Ces « acquis » ne sauraient une fois de plus rendre intelligible la théorie de Lacassagne, mais ils nous permettent en revanche d’appréhender l’originalité d’une pensée irréductible aux canons de la sociologie contemporaine : l’insistance sur le « milieu social » n’impliquait pas pour autant le rejet des anomalies physiques et le déterminisme du milieu n’entraînait pas le refus de toute hérédité du crime. C’est d’ailleurs grâce à la théorie de l’hérédité que Lacassagne pouvait à la fois clamer l’influence prépondérante du milieu, refuser « l’innéité criminelle » et admettre l’existence d’une hérédité criminelle qui était, comme dans le cas de la consanguinité, subordonnée aux effets du milieu. Il suffisait que des individus de même race, issus tous deux d’un « milieu » criminogène s’unissent pour avoir des rejetons à prédispositions criminelles.

Partisan convaincu de la répression.

Lacassagne n’eut de cesse d’affirmer la responsabilité de la société dans le développement de la criminalité et il proposa tout au long de sa carrière des réformes pour les enfants abandonnés, encouragea le mouvement de patronage des libérés, la lutte contre la misère, contre l’alcoolisme, l’opium, les récits de crimes, la publicité des débats judiciaires, la reproduction des portraits de criminels etc. Le chef de file de l’école lyonnaise avait pourtant du mal à cacher son pessimisme et en matière de politique criminelle, il ne cessa de reprendre à son compte la vieille antienne des partisans de « l’ordre ». Malgré la loi de la relégation, la société ne savait plus « se défendre » : « les lois du sursis, de libération conditionnelle, de relégation n’ont pas fortifié la répression. Les criminels n’ont vu dans ces mesures que des signes de faiblesse ou de crainte : ils sont difficilement intimidables, que craindraient-ils d’ailleurs ? On n’applique plus la peine de mort, les prisons sont des demeures confortables, le bagne, un asile où l’existence est rarement dure, le plus souvent supportable et d’où il est possible de sortir ». La philanthropie devait avoir ses limites et la société avait affiché depuis 1810 une « sensibilité exagérée », une faiblesse coupable qui avait conduit à un adoucissement « excessif » des peines. Il y avait d’ailleurs selon Lacassagne une véritable « crise de la répression » due à l’impunité des crimes, aux acquittements trop fréquents et à la non-application des peines. Le résultat, c’était ce fameux taux de récidive dont l’augmentation obnubilait tous les criminalistes de l’époque. L’activisme des anarchistes, la délinquance des « apaches » et les mouvements revendicatifs des cheminots étaient autant de symptômes qui signalaient au médecin les désordres du corps social. La société devait réagir, se défendre, et Lacassagne se déclara par exemple « très partisan » du fouet et de la mise en place d’un « code de sûreté » pour les « incorrigibles ». Ce genre de constat n’était certes pas moins répandu à l’époque que les propositions de réforme sociale évoquées plus haut mais il permet de constater que l’« initiative sociologique » que Lacassagne opposait systématiquement au « fatalisme » lombrosien était, si l’on ose dire, à double tranchant. Lacassagne s’engagea à cet égard très clairement contre l’abolition de la peine de mort lors du débat parlementaire de 1908. Il développa son point de vue dans un ouvrage en estimant rétrospectivement que sa prise de position avait eu « quelque influence » dans le maintien de la peine capitale.

Que reste-t-il de l’école de criminologie de Lyon ?

L’école lyonnaise n’a pas eu de postérité pour la simple raison qu’elle n’était pas une école, qu’elle n’avait pas de programme de recherche, ou plutôt, qu’elle n’a jamais suivi le seul pro gramme de recherche précis qu’elle s’était donnée (Lacassagne 1891). Les membres de l’école lyonnaise n’étaient guère liés que par une revue et une opposition commune à Lombroso. Si école il y eut, elle fut une « école pratique », plus axée sur la médecine légale et la police scientifique que sur les études théoriques. Il y a peut-être une autre raison qui permet d’expliquer l’échec de la théorie de Lacassagne, et dont n’avaient pas conscience ses contemporains. La conception sociophrénologique de la criminalité se trouvait en effet à la charnière de deux façons d’appréhender la criminalité, radicalement différentes. La première, issue d’un courant qui trouve sa source dans la médecine légale, la psychiatrie et l’anthropologie dans la première moitié du XIXe siècle, fondait ce que l’on appelle de nos jours l’approche « bio-psychologique », qui cherche essentiellement à établir les différences de constitution entre la population honnête et celle des délinquants. La seconde, forgée par Durkheim dans les années 90, ancrait les études de l’origine des crimes en totale rupture avec tout apport basé sur la biologie de l’individu (Durkheim 1888). Pour n’avoir pas voulu choisir entre ces deux courants, la théorie de Lacassagne, mélangeant catégories sociales et biologiques, a été prise en ciseaux entre celle de la dégénérescence (qu’elle mettait à contribution) et le déterminisme sociologique de Durkheim. Il est vrai également que sa théorie de division trifonctionnelle du cerveau, débouchant sur une classification des « races » n’a pas contribué à le maintenir en odeur de sainteté.

Références pour écrire cet article :

- Philippe Artières dans l’histoire daté avril 2023 : Alexandre Lacassagne, le savant du crime.

- La criminologie perdue d’Alexandre Lacassagne (1843-1924), Marc Renneville

https://doi.org/10.4000/criminocorpus.112

[1]Bref énoncé résumant une théorie ou un savoir.

[2] Jean-Gabriel Tarde était un juriste, sociologue et philosophe français et l'un des premiers penseurs de la criminologie moderne.

[3]La phrénologie (étymologiquement « science de l’âme »), appelée à l’origine cranioscopie, consiste à associer la forme du crâne à des traits de caractère..

Guillaume de Rubrouck : un Flamand chez les Mongols.

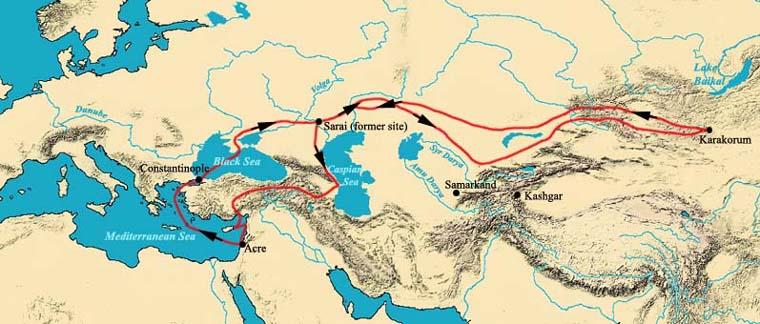

Au milieu du XIIIème siècle, le missionnaire franciscain Guillaume de Rubrouck se rend en terre mongole afin d’obtenir des informations sur ceux que l’on nommait alors les Tartares. Bien qu’il ne soit pas officiellement un ambassadeur de Louis IX, il est considéré comme tel par les dignitaires de l’empire mongol et c’est à ce titre qu’il est envoyé de cour en cour, jusqu’à atteindre le campement impérial. Parti de Constantinople en avril 1253, il traverse le fleuve Don en juillet et la Volga le mois suivant. Quelques semaines plus tard, Rubrouck part pour Karakorum, parcourt l’Asie centrale en hiver en direction de l’actuelle Mongolie, ville dans laquelle il entre en avril 1254. Après plusieurs rencontres avec l’empereur, il regagne l’Europe par une route similaire jusqu’au nord de la mer Caspienne, avant d’achever son itinéraire à Saint-Jean d’Acre en août 1255. Parce que ses supérieurs ne lui permirent pas de s’entretenir directement avec Louis IX, il rédigea une longue lettre dans laquelle il informa le souverain de ce qu’il avait pu observer durant son séjour et lui prodigua quelques conseils sur la manière d’établir des relations diplomatiques avec les héritiers de Gengis Khan.

Une situation géopolitique complexe pour l’occident chrétien.

Au XIIIe siècle, l’Europe se trouve en effet confrontée à deux grandes menaces : l’expansion de l’islam, qu’on ne pouvait retenir malgré les croisades, et les attaques des Mongols qui, de 1236 à 1242, sous la conduite du petit-fils de Gengis Khan, Batu, avaient envahi l’Europe de l’Est et une partie de l’Europe centrale, infligeant de sévères défaites aux troupes des souverains européens. L’offensive ne prendra fin qu’au décès inattendu du grand khan Ögedeï, cet événement provoquant la retraite des dirigeants mongols vers la capitale Karakorum, dans l’actuelle Mongolie, pour se choisir un successeur. En 1245, le pape Innocent IV convoque un concile à Lyon afin de discuter de la stratégie à adopter en Orient. Il fait aussi envoyer des émissaires auprès de plusieurs chefs de file mongols, leur recommandant de cesser leurs assauts sur l’Europe et de se convertir au christianisme. La réponse de Batu se veut prometteuse : selon lui, il existe déjà des Mongols chrétiens et il a d’ailleurs bien l’intention de faire baptiser son fils. Fort de ces perspectives, mais aussi ragaillardi par les rumeurs persistantes selon lesquelles il existerait un puissant royaume chrétien en Orient, le royaume du prêtre Jean, capable de faire basculer l’équilibre des pouvoirs entre chrétiens et musulmans, le pape envisage de conclure une alliance avec les Mongols contre les Sarrasins. En 1246, une nouvelle ambassade est envoyée à l’est ; elle se compose cette fois de Jean de Plan Carpin, un religieux franciscain, et de Benoît de Pologne, un frère mineur polonais.

La réponse du nouveau khan est cependant décevante : il appelle le pape à devenir son vassal et lui fait clairement savoir qu’il n’a aucun intérêt à conclure une alliance contre les musulmans. Les choses ne se passent guère mieux lors de l’ambassade suivante, en 1249. Alors qu’il perçoit une fois de plus des signaux positifs de la part d’Eljigidei, commandant mongol en Perse, le roi de France Louis IX envoie André de Longjumeau à Karakorum. Mais à l’arrivée de ce dernier, le khagan suprême Güyük vient de décéder et sa veuve fait à nouveau savoir qu’elle ne veut pas entendre parler d’une quelconque alliance.

L’ambassadeur aux pieds nus.

C'est vers la fin de 1252 que se décide le voyage de ce franciscain d'origine flamande venu en Terre sainte en même temps que Louis IX. Le projet émane de Guillaume de Rubrouck avant d'être parrainé par le roi, qui finance l'expédition et lui remet une lettre de recommandation pour Sartaq, un prince mongol chrétien. Quant à la reine Marguerite, elle offre au franciscain un magnifique psautier enluminé.

Guillaume tient à se présenter en simple prédicateur de la foi chrétienne et non en ambassadeur : aussi ne se munit-il que de modestes présents (vin de muscat, biscuits et fruits secs). Pendant longtemps on a cru que Rubrouck était l'envoyé, peut-être secret, de Saint Louis. Il n'en est rien. Rubrouck a voulu partir de son propre chef, tenté par cet extraordinaire « scoop » missionnaire : convertir le khan des Mongols.

Il fallait une audace sacrée et une sacrée audace pour affronter les dangers de l'aventure.

D’abord, pour partir, il ne fallait pas craindre les Mongols. Or les Mongols terrorisaient tout le monde. La rapidité, la cruauté de ces ennemis surgis de nulle part ont bouleversé l'Occident chrétien. Sous le choc, on les a assimilés à un fléau de Dieu : pour punir les péchés des chrétiens.

Dieu avait laissé les peuples de Gog et Magog passer les portes de fer derrière lesquelles Alexandre les avait enfermés et les Mongols, que l'on appelait du nom funeste et infernal de Tartares, étaient ces peuples d'Apocalypse annonçant la fin des temps.

Ensuite, il ne fallait pas avoir peur de l'inconnu. Sans carte, en effet, Rubrouck n'avait pas les moyens de se représenter à l'avance son voyage. C'est une évidence qui est pour nous difficile à comprendre. Ainsi s'organise pour nous le cadre de son voyage : le triangle de Crimée, la steppe entre Crimée et Oural, le lent passage au désert au nord et à l'est de la mer d'Aral, les oasis au pied des monts Tien-Chan, les vallées et hautes montagnes de l'Altaï, l'extrémité nord du désert de Gobi sont repérés et inscrits dans une représentation connue et rassurante de l'espace, la carte. Avec elle, on sait où on va. Rubrouck, lui, ne savait pas. Les cartes de son époque ne servaient pas à représenter la nature mais la parole de l'Écriture concernant le monde connu et inconnu, et le Paradis, au-delà de l'Océan, y figurait. Elles n'étaient donc pas faites pour préparer un voyage et il ne serait venu à l'idée de personne d'en consulter avant de partir.

Guillaume entre en Mer Noire le 7 mai 1253, après avoir traversé cette dernière et fait un arrêt à Kersona. Il aborde alors la ville de Soldaïa en Crimée le 21 mai. Dans cette ville, Guillaume rencontre de nombreux marchands, de toutes origines, dont des marchands de Constantinople, partis peu avant lui. Sur les conseils de ces derniers, Guillaume décide de démarrer son périple sur terre à l'aide de chariots tirés par des bœufs, jugés plus pratiques pour la route. Il quitte Soldaïa le 1er juin en direction du camp de Scatatay dans le but de rencontrer Sartaq Khan. Sur sa route, il rencontre pour la première fois des Mongols. Il décrit dans ses lettres les modes de vie de ces peuples, leurs yourtes, leur nourriture, leurs vêtements, leurs lois et autres coutumes avec une précision incroyable et une certaine curiosité. Lors de ce trajet jusqu'à Scatatay, Rubrouck et ses compagnons font les frais de leur naïveté. En effet, ils se font fréquemment détrousser par la caravane mongole. Il dit alors d'eux qu'ils sont « ingrats, il est convaincu qu'on ne doit rien leur refuser. » Cependant il apprécie tout de même le comos ou koumis, un lait de jument fermenté, alors boisson traditionnelle. Malgré toutes les critiques ou appréciations, Rubrouck reste relativement objectif lorsqu'il s'agit de décrire les coutumes, les traditions ou encore les paysages qu'il observe durant son périple, témoignant d'un certain talent d'ethnologue ou encore de géographe.

Un contact décevant.

Au bout de plusieurs mois de voyage à travers l’Asie centrale en compagnie d’un autre frère mineur, d’un interprète et d’un guide mongol, il rencontre enfin le grand khan Möngke et l’accompagne ensuite à Karakorum, où il finit par arriver au printemps 1254 après onze mois de pérégrination. Aussi lointain et difficile d’accès qu'il soit, ce lieu est celui des rendez-vous mondiaux : les ambassadeurs se pressent autour du khan qui domine le monde de la Méditerranée à la mer de Chine. Rubrouck croise les ambassadeurs byzantins, turcs, ceux du calife de Bagdad, manque le roi d'Arménie, repart avec les ambassadeurs du « Soudan » (sultan) de l'Inde aux chevaux montés par des léopards et des lévriers. Des captifs de toutes nationalités font de Karakorum un carrefour des peuples : dame Pascha, de Metz, est une fille du khan, elle a refait sa vie avec un Ruthène (un Russe) de qui elle a trois beaux enfants ; Guillaume Boucher, orfèvre parisien, dont le frère tient une boutique sur le Grand Pont à Paris, fabrique pour Mangou un arbre-fontaine digne des Mille et une nuits ; un Anglais, le neveu d'un évêque normand, tous pris en Hongrie, des Ruthènes, des Alains, des Géorgiens... Carrefour des religions aussi : il y a des bouddhistes que Rubrouck appelle « idolâtres ». Il a un préjugé plutôt favorable envers cette religion inconnue qu'il prend, quand il la découvre, pour un avatar du christianisme. Le recueillement, les images familières de figures ailées, de personnages qui font le geste de la bénédiction, lui font prendre le premier temple où il entre pour une église. Les contacts avec les Mongols s’avèrent rugueux ; ils sont méfiants vis-à-vis de Guillaume et de ses compagnons, et se montrent même parfois grossiers avec eux. Ils lui réclament des cadeaux et lui dérobent de la nourriture et d’autres choses, comme des livres ou des objets liturgiques, ce dont Guillaume se plaint continuellement. Le comportement des dirigeants mongols face à la mission européenne est certes hautain, mais généralement correct.

L'empereur, ne saisissant pas les raisons des discordes entre les cultes qui se pratiquent à la cour, décide d’organiser une controverse entre musulmans, idolâtres, bouddhistes et catholiques. Elle se tient à la veille de la Pentecôte, le 30 mai 1254. Les controversistes doivent promettre de ne pas se servir « de paroles désagréables ou injurieuses pour leurs contradicteurs, ni provoquer un tumulte qui puisse empêcher cette conférence, sous peine de mort. ». Il rencontre d’entrée de jeu un représentant bouddhiste, l’une des célébrités de la Chine. Il raconte l’avoir emporté si vite sur le point de l’unité et de la toute-puissance de Dieu que les Sarrasins ont éclaté de rire, mais il note cependant que ce succès d’éloquence ne déclenche aucune conversion.

Le lendemain de la controverse, Guillaume est convoqué par Möngke en même temps que son adversaire bouddhiste. Il rapporte ainsi les propos du Khan : « Nous, Mongols, nous croyons qu'il n’y a qu'un seul Dieu par qui nous vivons et par qui nous mourons, et nous avons pour lui un cœur droit… De même que Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même Il a donné aux hommes plusieurs voies. Dieu vous a donné les Écritures saintes, et vous, chrétiens, vous ne les observez pas… Il nous a donné les devins. Nous faisons ce qu'ils nous disent, et nous vivons en paix… ».

Finalement, Möngke signifie aux deux religieux qu’il est temps pour eux de repartir et Guillaume apprend peu après que les Mongols suivent les conseils des chamans et devins pour toutes décisions y compris concernant les autres cultes. L'empereur demande à Guillaume de transmettre ses paroles et ses lettres en Occident. Guillaume acquiesce, mais refuse tout présent. Möngke l’assure qu’il sera à nouveau le bienvenu si son roi le charge d’une autre mission. En attendant les lettres Guillaume reste auprès de la cour jusqu'au 29 juin 1254 et participe à diverses festivités mongoles à Karakorum. Mais Möngke reste défavorable à une alliance militaire.

Quelle suite pour le voyage de Guillaume ?

Le récit de Guillaume n’est pas le premier texte occidental à propos des Mongols. Jean de Plan Carpin avait en effet déjà écrit un important texte à ce sujet, l’Ystoria Mongalorum (1340). En raison de ses descriptions objectives et détaillées, le compte rendu de Guillaume est toutefois d’une valeur particulière pour les historiens, les ethnographes, les géographes, les spécialistes des sciences religieuses et les linguistes. Mais malgré le caractère innovant et la grande qualité de ces informations, ses écrits restèrent relativement peu connus durant le Moyen Âge, contrairement à ceux d’auteurs tels que Marco Polo. Seul Roger Bacon y fait référence dans son Opus Majus de 1267. Il faut attendre la célèbre compilation de récits de voyages rassemblés par Richard Hakluyt au XVIe siècle pour que Guillaume de Rubrouck soit reconnu. Au retour de la mission de Guillaume de Rubrouck, il apparaît évident qu’aucune alliance n’a été conclue entre les Mongols et le pape ou le roi de France. Le khan n’a même probablement jamais eu l’intention de l’accepter, mais les Européens avaient ainsi exprimé leurs douces illusions. À propos du rapport de forces entre les Mongols et le pape, il régnait une divergence fondamentale. Les deux camps attendaient, ou plutôt exigeaient, la soumission de l’autre. Les chances de collaboration diminuèrent encore plus à partir du milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle les différentes parties de l’Empire mongol commencèrent à s’affronter. À la fin du XIIIe siècle, les dirigeants de l’Ilkhanat de Perse, la partie la plus occidentale de l’Empire, se convertirent même à l’islam, signant ainsi la fin de l’unité de l’Empire mongol et de la Pax Mongolica, peu après le voyage de Guillaume au milieu du XIIIe siècle.

Documents de base pour l’écriture de cet article :

- https://books.openedition.org/pup/2284?lang=fr

- https://www.les-plats-pays.com/article/guillaume-de-rubrouck-visite-lempire-mongol/

- Marie-France Auzépy, dans L’Histoire, Guillaume de Rubrouck chez les Mongols, mai 1987.

- Marie Favereau dans L’Histoire, Le grand projet d'alliance mongole, décembre 2020.

Comment est né le mythe d’Angkor ?

Angkor, c'est une immense ville royale parsemée d'étranges temples-montagnes de pierre ou de briques, qui a depuis le XIIIe siècle fasciné les voyageurs. Sa redécouverte, dans les années 1860, par des explorateurs européens a coïncidé avec les débuts de l'entreprise coloniale. Angkor allait bientôt devenir l'un des joyaux de l'empire français. Un nom en particulier reste attaché à la légende : celui d'Henri Mouhot (voir : https://www.pierre-mazet42.com/henri-mouhot-fait-revivre-angkor). Ce naturaliste n'est pas le premier Français à visiter le site mentionné notamment dans les récits de missionnaires des années 1850. Mais la relation du périple qui le mène à Angkor en janvier 1860, publiée à titre posthume dans la revue Le Tour du monde en 1863, assure sa renommée. Bien d’autres hommes se sont penchés sur le mystère des sourires des statues et des longues et fines mains des Apsaras. Citons entre autres :

- Henri Marchal, architecte, qui a consacré soixante-dix années de sa vie à Angkor ;

- Pierre Loti qui rapporte un journal de son expédition de trois jours au Cambodge en novembre 1901 dans les termes suivants : « Au fond des forêts du Siam, j’ai vu l’étoile du soir se lever sur les grandes ruines d’Angkor » ;

- George Groslier, artiste peintre, scientifique, archéologue, ethnologue et photographe qui participe à la reproduction d’Angkor Vat ;

- André Malraux,un jeune écrivain amateur d’art qui, en1923, en compagnie de son ami Chevasson et sous couvert d’une mission, arrive à Angkor le 24 Décembre et arrache à Banteay Srei des sculptures et bas-reliefs à l’aide de scies, soit sept pièces de toute beauté. Mais ils sont fouillés sur le bateau de Phnom Penh et ils sont arrêtés. Le procès fait grand bruit. Malraux en fera la matière de son roman “ la Voie royale “ (1930).

Parmi, cette constellation d’hommes illustres, on oublie fréquemment Louis Delaporte, qui a pourtant joué un rôle majeur dans la fabrication du mythe d’Angkor.

Le marin devenu archéologue.

Louis Delaporte naît le 11 janvier 1842 à Loches ; il est le fils de Jean Armand Delaporte, avocat, maire de Loches. Très jeune, il décide d'être marin. Son père ne s'oppose pas à cette vocation précoce. En mai 1858, à 16 ans, il est reçu à l'École navale de Brest. A l'enthousiasme des premiers mois, succède une période de doute sur son choix de vie. Dur de naviguer quand on n'a pas le pied marin. Vague à l'âme, questionnements, désarroi... Le jeune Louis persiste cependant, probablement curieux de découvrir le monde qui l'attend, les périples et les émotions qu'ils occasionnent. Nommé aspirant en août 1860, il embarque dès l'année suivante pour le Mexique, à bord de la Foudre. Première affectation et premier contact avec cette nature exotique qui l’a charmé tant en Indochine, bien plus tard car, en attendant il trouve la chaleur mexicaine intolérable et oppressante. Il commence à servir dans la Marine en 1861, puis est envoyé en 1865 en poste dans la colonie de Cochinchine. Un an plus tard, en 1866, il rejoint l’état-major de la mission de reconnaissance du cours du Mékong dirigée par Ernest Doudart de Lagrée avec pour second, le lieutenant Francis Garnier. Delaporte découvre à cette occasion le site d'Angkor. La mission permet de trouver une voie navigable autre que le Mékong pour relier le Yunnan à la mer (Fleuve Rouge). Les difficultés rencontrées forcent la mission à favoriser la voie terrestre à partir de Xieng Khouang ; le retour est effectué par le Yang-tsé-Kiang. Doudart de Lagrée y laisse la vie ; les survivants regagnent Saïgon par la mer sous le commandement de Francis Garnier (https://www.pierre-mazet42.com/francis-garnier-un-stephanois-sur-le-mekong). Choc émotionnel, devant les ruines envahies par la végétation luxuriante de ces régions tropicales, il s'écrie, enthousiaste : "La réalité surpasse le plus beau rêve." Et d'expliquer plus tard dans ses écrits : "je n'admirais pas moins la conception hardie et grandiose de ces monuments que l'harmonie parfaite de toutes leurs parties…"

Après le retour en France des membres de la mission, Louis Delaporte participe, sous la direction de Francis Garnier, à la rédaction du récit de la campagne et à la mise en forme des résultats. Alors que sa carrière dans la Marine le satisfait de moins en moins, ce travail lui fait entrevoir une possibilité de reconversion dans le domaine de la recherche scientifique.

Louis Delaporte réapparaît en juillet 1872. Il formule alors un projet de reconnaissance du fleuve Song-Coï et de la région du Tonkin. L’idée d’explorer les monuments khmers situés sur les territoires du Cambodge et du Siam se fait jour quelques mois plus tard, en avril 1873, au moment où Louis Delaporte apprend qu’il sera dépêché en Cochinchine dès le mois de juillet, alors que le climat ne sera favorable à sa campagne au Tonkin qu’en novembre. L’expédition est financée conjointement par les ministères de l’Instruction publique et de la Marine, la colonie de Cochinchine et la Société de géographie de Paris, Louis Delaporte quitte Saigon,, dans le courant du mois de juillet 1873. L’exploration des édifices khmers se déroule de juillet à la mi-octobre. De retour à Saigon, malades, Louis Delaporte et ses collaborateurs abandonnent le projet d’exploration de la région du Tonkin. Malgré cet inachèvement, Louis Delaporte rapporte à Paris cent quarante objets d’art, originaux aussi bien que moulages.

Angkor franchit la porte des musées.

Commence alors pour l'officier de Marine un autre combat : faire entrer Angkor dans les musées. Car, constat évident, l'art khmer qui lui a coûté tant d'efforts, n'est pas particulièrement attendu. Le Louvre refuse d'accueillir la centaine de caisses d'antiquités débarquées à Toulon. Elles vont atterrir finalement au château de Compiègne, dans la salle des Gardes, désormais consacrée à la présentation de l'art khmer. Après avoir obtenu un congé du ministère de la Marine, Delaporte sera chargé de son organisation. Un peu à l'étroit sans doute, les œuvres sont cependant enfin exposées. Le rêve fou né dans l'esprit du jeune enseigne de vaisseau dix ans auparavant est enfin réalisé. Son épouse raconte ainsi la suite des évènements : "L 'Indochine, qui avait orienté la vie intellectuelle de Louis Delaporte, orienta aussi le bonheur intime et profond de sa vie. » À son retour de la mission aux ruines khmères et pendant son séjour à Paris, le Dr Thorel, son excellent camarade de la mission du Mékong, le présentait à une famille amie. Quelques temps après, en 1876, le jeune officier se mariait. Il promettait de renoncer aux campagnes lointaines. Le moment venu, il prend sa retraite comme lieutenant de vaisseau ; son ambition sera désormais de goûter les joies de la famille en continuant son « œuvre archéologique. » Mais la réalité est autre. Malgré sa promesse, Delaporte repart bientôt en mission sans frais en Inde, « pour y étudier les monuments au point de vue des rapprochements à faire entre l'art hindou et l'art cambodgien ». En ce qui concerne ce dernier, c'est à Compiègne que les amateurs avertis vont l'admirer. Décevant pour notre explorateur. Heureusement, 1878 arrive et l'Exposition universelle s'ouvre à Paris, qui va marquer le coup d'envoi de l'intérêt du public pour l'art khmer en France. Exposées au palais du Trocadéro, les sculptures rapportées par Delaporte font un tabac, allant jusqu'à susciter des études scientifiques sur une période dont on ne savait rien. Le voilà enfin reconnu cet art si cher à notre officier de Marine ! Sauf que, finie l'exposition, les pièces ne repartent pas à Compiègne mais atterrissent dans les sous-sols du pavillon du Trocadéro. Il fallut attendre 1882 et la création d'une aile qui leur soit dévolue pour que l'art khmer ait enfin son musée.

Les Apsaras deviennent œuvres d’art.

Ce n’est donc finalement qu’en 1884 que commencent les travaux destinés à aménager un nouveau musée d’art khmer, dans les locaux du palais du Trocadéro.

Le Musée indochinois prend rapidement une ampleur imprévue. Jusqu’en 1900, l’institution fondée par Louis Delaporte ne cesse d’être en travaux. Cette activité incessante est une conséquence directe de la muséographie imaginée par Delaporte. Voulant se mesurer au musée de Sculpture comparée, il décide d’implanter des ensembles de sculpture et d’architecture d’une ampleur de plus en plus importante. Parallèlement, sa volonté de se distinguer du musée d’Ethnographie, qui conserve des objets similaires à ceux formant sa collection, aboutit à plusieurs révisions de l’organisation des espaces d’exposition, de manière à créer un ensemble cohérent, présentant au mieux les spécificités de l’art khmer. Avec ses collections de moulages, il contribue à édifier son musée et les pavillons du Cambodge pour les Expositions universelles et coloniales (de 1889 à 1931). De leur réalisation dans la touffeur de la jungle à leur accrochage, après restauration, sur les cimaises du musée national des Arts asiatiques - Guimet, ces moulages ont connu un destin chaotique. Après la fermeture du musée indochinois (1927), ils sont restés entreposés dix ans au palais du Trocadéro puis ont erré de la banlieue parisienne (1937-1945) au sous-sol du Palais de Tokyo (1945-1973). Ils ont ensuite rejoint les caves de l’abbaye de Saint-Riquier (1973) et se sont lentement dégradés, malgré plusieurs alertes lancées par la direction des Musées de France. Un premier sauvetage d’envergure a eu lieu en 2002 avant qu’en 2011-2012, les 1 200 pièces conservées ne fassent l’objet d’un inventaire et d’une consolidation sur place, avant nettoyage, désinfection, conditionnement et transport dans des espaces de -stockage adaptés.

L'Exposition de 1906 à Marseille marque un tournant dans l'importance prise par Angkor dans les imaginaires métropolitains. Elle coïncide en effet avec la venue en France du roi Sisowath, accompagné des danseuses du Ballet royal qui pour la première fois, se produisent hors du Cambodge, dans un cadre qui n'a rien à voir avec le caractère rituel de leurs danses. Ces manifestations fascinent le commun des visiteurs, mais également des artistes renommés, qui s'en font ensuite le relais auprès d'un large public. Ainsi le sculpteur Auguste Rodin, envoûté, contribue-t-il à populariser l'art khmer grâce aux dessins qu'il fait des danseuses royales.

Rapidement, le temple d'Angkor Vat, avec son profil à cinq tours caractéristiques, s'impose comme emblème par excellence du Cambodge et de la culture khmère. Lors de l'Exposition coloniale internationale de Vincennes en 1931, à côté du pavillon du Cambodge, qui reprend les traits du musée de Phnom Penh dessiné par George Groslier, c'est une reproduction grandeur nature du centre du temple d'Angkor Vat qui est érigée comme pavillon de l'Indochine.

Dans sa présentation des collections comme dans ses textes, Delaporte ne cherche pas tant à reconstituer une histoire dont on ne perçoit pas encore la chronologie qu'à provoquer chez le visiteur une émotion et lui transmettre une idée de grandeur. La reconstitution des tours du Bayon, par exemple, relève de la citation plus que d'une véracité archéologique. Une certaine idée de l'art khmer est ainsi donnée à voir, et les reconstitutions sont autant de projections qui nourrissent un imaginaire fait de temples en ruine, de décadence, de magnificence. Moulages et sculptures originales se mêlent sans distinction et œuvrent à un même but : initier le public français à l'art khmer et le convaincre de son importance.

Nostalgie khmère

Mais le mythe d'Angkor et la fascination qu'il exerce reposent sur une idée fausse : non seulement les Français ne sont pas les premiers voyageurs étrangers à avoir posé leur regard sur Angkor, et le site n'a jamais été oublié par les Cambodgiens. Les travaux des chercheurs, historiens et épigraphistes spécialistes de la question invitent à inscrire cette histoire dans une perspective de temps long, pour s'apercevoir que l'idée d'une genèse coloniale du mythe, qui repose sur le déclin et l’abandon de la cité ne tient pas.

Angkor, une cité abandonnée ? Contrairement à ce que laissent supposer les croquis déserts de Delaporte, les archives nous apprennent qu'au tournant du XXe siècle les temples restaient très fréquentés par les pèlerins lors de certaines cérémonies. Un monastère était même présent sur la chaussée d'Angkor Vat, que les Français durent faire déplacer pour dégager la vue du temple.

Si peu d'informations sur l'image et la symbolique d'Angkor aux époques anciennes sont disponibles, des éléments témoignent du « retour » des rois khmers à Angkor, au XVIe siècle notamment.

Document de base utilisés pour cet article :

- La construction d'un mythe, article de Gabrielle Abbe dans le magazine l’Histoire,

daté avril 2020 ;

- Angkor. Naissance d’un mythe Louis Delaporte et le Cambodge :

https://doi.org/10.4000/nda.2166

- http://www.vu-du-train.com/planche-angkor-cambodge-lemaire.html.

- La découverte d'Angkor, Bruno Dagens dans le magazine l’Histoire

daté avril - juin .

Ne jugez pas : l’affaire Redureau.

André Gide, désigné comme juré, avait siégé du 13 au 25 mai 1912 à la cour d'assises de Rouen. Ses impressions de juré lui ont inspiré « Souvenirs de la cour d'assises », publiés en 1914. En 1930, toujours préoccupé par le problème de la justice et de la vérité, il fonde à la N.R.F[1]. une collection au titre éloquent : « Ne jugez pas ». Il se propose d'exposer une documentation « autant que possible authentique » sur des affaires échappant aux règles de la psychologie traditionnelle et déconcertantes pour la justice. Le premier dossier réuni par André Gide est celui de L'Affaire Redureau : le 13 septembre 1913, le jeune Marcel Redureau, âgé de quinze ans et domestique au service des époux Mabit, cultivateurs de Loire Inférieure, assassinait toute la famille Mabit et leur servante (en tout sept personnes). Pourquoi cet enfant docile et doux, reconnu parfaitement sain de corps et d'esprit, né de parents sains et honnêtes, a-t-il commis ces crimes ?

Les sept crimes de l’adolescent timide.

Nous sommes le 1er octobre 1913, au Bas Briacé, un petit village situé à une vingtaine de kilomètres à l’est de Nantes. Ce jour-là, vers 7 heures, Madame Durant, une ménagère habituée à venir acheter son lait à la ferme des Mabit, trouve porte close. Elle ne croise que le petit Pierre, 4 ans, l’un des quatre enfants de cette famille de paysans vignerons, en sanglots sur le pas de la porte. Quand elle lui demande où sont ses parents, il répond entre deux sanglots que sa mère est à l’intérieur, et qu’elle saigne. Il se trouve que Madame Mabit, 33 ans, est enceinte. La voisine, pensant que cette dernière est en train d’accoucher, s’éclipse sans demander son reste. Elle raconte pourtant l’anecdote à un voisin, qui à son tour décide d’aller prendre des nouvelles. Monsieur Gohaud, c’est son nom, s’approche à son tour de la maison et découvre, à travers les fenêtres, la mère et la domestique baignant dans une mare de sang ! Sans attendre, il part prévenir les gendarmes. À leur arrivée, les militaires découvrent sept cadavres : le couple de fermiers, la grand-mère, trois des quatre enfants ainsi que la domestique âgée de 15 ans tous tués à coups de serpe. Un tel meurtre attire les badauds ainsi que les journalistes qui relatent l’affaire dans leurs journaux, en y apportant des détails sordides. « La grand-mère était dans son lit la gorge ouverte, écrit le Petit Journal. Dans une autre pièce, les enfants avaient subi le même sort. Deux d’une dizaine d’années, couchés dans un lit et le troisième au berceau. La chambre portait partout des éclaboussures de sang… » Rapidement, les gendarmes constatent que le valet de ferme, qui travaille là depuis quelques mois, Marcel Redureau, 15 ans, a disparu. Ils se rendent chez ses parents, qui habitent le village d’à côté, et le trouvent finalement endormi dans une grange abandonnée des environs. Couvert de sang, les habits trempés, il ne nie pas les faits : c’est bien lui qui a assassiné ses patrons ! Pris de remords, il aurait tenté de se noyer mais n’en aurait pas eu le courage. L’enquête paraît simple, le coupable est trouvé, il a avoué…

Crimes sans mobile ?

La famille Mabit était une famille respectée du Landreau, en Loire-Inférieure (aujourd’hui Loire-Atlantique). Jean-Marie Mabit, 42 ans, exploitait un petit vignoble et une ferme. Il vivait avec sa femme de 38 ans, sa mère de 79 ans, et leurs quatre enfants : Marie (8 ans), Henriette (7 ans), Joseph (4 ans) et Pierre (2 ans). Pour les aider dans les tâches quotidiennes, ils employaient deux domestiques :

- Marie Dugast, 16 ans, assistait Madame Mabit dans les travaux domestiques et l’éducation des enfants ;

- Marcel Redureau, 15 ans, aidait Jean-Marie Mabit dans les travaux agricoles.

Tout au long de la journée, les habitants des environs se réunissent dans le village pour tenter de comprendre ce qui s’est réellement passé. Un correspondant du Petit journal raconte être obligé de « fendre absolument la foule qui entoure la maison tragique pour y parvenir. Les gendarmes retiennent les curieux à distance. » Un tel meurtre attire également une dizaine de journalistes qui parviennent à « s’entretenir avec l’assassin de la famille Mabit, pendant que le parquet procédait aux constatations d’usage ».

Le lendemain, les Français découvrent avec horreur les détails du « plus effroyable » crime enregistré en France depuis 60 ans selon Le Gaulois. De nombreux journaux dressent alors un parallèle avec la célèbre affaire Troppmann, ce mécanicien, qui empoisonna le nommé Kinck, mécanicien comme lui puis attira dans un champ à Pantin, la veuve de Kinck et ses six enfants, puis les assassina. Voir : https://www.pierre-mazet42.com/les-mysteres-de-laffaire-troppmann . L’Ouest-Éclair parle même de « Troppmann breton » pour désigner le jeune meurtrier. Il est indéniable que ce genre d’affaire, si elle suscite la peur et le dégoût, n’en demeure pas moins une formidable occasion de vendre du papier. Le traitement médiatique est immédiat, sensationnel, et se soucie peu des résultats de l’enquête de police qui vient juste de débuter. L’Ouest-Eclair décrit pourtant avec une implacable précision le forfait et insiste sur l’immoralité d’un meurtre commis sur une femme enceinte, une vieillarde et trois jeunes enfants âgés de 2 à 8 ans. Le quotidien ajoute également que, sans aucune compassion, Marcel Redureau aurait déclaré que « s’il avait pensé au dernier enfant, il l’aurait tué comme les autres ».

Cette affaire, aussi horrible soit-elle, interpelle sur les méthodes utilisées par la presse. En comparant Marcel Redureau à Jean-Baptiste Troppmann, elles conduisent à des conclusions aussi hâtives qu’inexactes. En effet, à la différence de l’Alsacien, le jeune domestique n’est qu’un jeune adolescent de 15 ans, n’ayant jamais été accusé de violence auparavant. Mais surtout, il ne s’agit pas d’un crime dicté par la cupidité mais bien d’un acte totalement désintéressé ayant pour point de départ une simple dispute. Ce jeune domestique, engagé pour travailler dans l’exploitation viticole des Mabit au Landreau, a d’abord tranché la gorge de son patron dans le pressoir de la ferme, avant de rejoindre la maison et d’éventrer sa femme enceinte de 8 mois, d’égorger une autre domestique du même âge que lui, de faire subir le même sort à la grand-mère de la famille, et, comble de l’horreur, de guillotiner l’aînée des enfants, Marie, 8 ans, d’écerveler sa sœur, Henriette, 7 ans, et de massacrer Joseph, le dernier-né de 2 ans. Il n’a laissé qu’un survivant : Pierre, 4 ans.

Le Procès et le Destin de Marcel Redureau.

Au début de l'année 1914, Marcel Redureau s'apprête à être jugé pour ses crimes du 30 septembre 1913. Le jeune garçon est d'abord placé à la maison d'arrêt de Nantes. Lors de son procès, se pose alors la question de savoir si celui-ci est sujet à des états de démence. Les médecins affirment qu'il n'en est rien. Ceux-ci mentionnent que le garçon est une personne timide et intégrée. D'après les comptes rendus des gardiens de la maison d'arrêt, il aurait tenté de mettre fin à ses jours mais aurait manqué de courage. Un jugement peut donc être prononcé. La décision des juges tombe le 3 mars 1914, Marcel Redureau est jugé coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui sans circonstance atténuante. Du fait de son jeune âge le coupable écope de 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Marcel Redureau succombe de la tuberculose au début de 1916, à l'âge de 18 ans. Ses parents déménagent dans le sud de la France.

Expliquer l’inexplicable.

Le principal concerné est lui-même incapable d’expliquer rationnellement cette sauvagerie. Pas plus que sa famille, les gendarmes et les psychiatres qui l’ont expertisé. Les conclusions de ces derniers sont sans appel : Marcel Redureau est un adolescent normal, sans handicap physique et mental.

Il n’entretenait aucune haine, n’avait pas bu et n’était pas fatigué plus que de raison, n’avait pas non plus pu être intoxiqué par d’éventuelles vapeurs qui se seraient dégagées du pressoir dans lequel il travaillait ce jour-là avec son patron, après 15 jours de vendanges. Non, sa folie meurtrière se serait déclenchée après une remarque acerbe et injuste de Jean-Marie Mabit.

Aux gendarmes et aux aliénistes, l’adolescent explique : « Le patron m’a mis en colère en me traitant de fainéant et de maladroit […] j’avais peur que la patronne vienne voir son mari dans le cellier… J’ai frappé la domestique parce qu’elle était avec la patronne. J’ai frappé les autres parce qu’ils criaient. Je n’ai pas touché au petit Pierre parce qu’il n’a rien dit et qu’il dormait ».

Le crime serait uniquement le fruit d’une fureur dévastatrice qui est, pour les deux experts psychiatres du dossier, « à aller chercher dans la psychologie normale de l’adolescent », période où les profondes modifications qui surviennent fragilisent son équilibre psychologique.

Marcel Redureau aurait été, plus qu’un autre, vulnérable à ces débordements qui auraient « favorisé chez lui l’explosion de l’impulsivité et de la violence ». Des conclusions qui les ont poussés à conclure qu’au moment du crime, « il jouissait d’un discernement normal et d’une entière conscience de ses actes ».

Cette affaire était justement au cœur d’un épisode des « Dossiers extraordinaires » conté par Pierre Bellemare sur l’antenne d’Europe 1 en 1975 et 1976. Les conclusions que tire Pierre Bellemare, 60 ans plus tard, sont quelque peu différentes. Pour lui, si « Marcel Redureau était un enfant normalement constitué, tant sur le plan physique que physiologique et psychiatrique, puisqu’il a accompli un geste totalement anormal, c’est qu’il a eu, au moins pour le temps de son crime, un processus psychique anormal. Bien que cela ne soit pas apparu aux psychiatres, Redureau devait refouler un sentiment sans doute inconscient de brimades, de frustration, d’injustice. Il vivait à ce moment-là l’instant critique de son adolescence, cet instant qui généralement passe inaperçu, parce qu’il se passe bien, et qu’on ne discerne donc, que lorsqu’il est déjà trop tard ».

Sources utilisées pour la rédaction de cet article :

https://journals.openedition.org/criminocorpus/8933

Télécharger l'article :

L'inconnu des barricades

Je vous invite à découvrir le début de mon dernier roman lu par Sabrina, c'est un régal !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=26Efa36E9Yw