Clipperton notre futur eldorado

Mourir pour Clipperton?

La question peut paraître saugrenue pourtant, en avril 1982, Margareth Thatcher s’est engagée dans la guerre des Malouines, ces poussières de l’Empire britannique, qui a provoqué la bagatelle de neuf cents morts. Disons le tout de suite, l’enjeu n’était pas le même. Les Malouines est un ensemble (y compris l’ile Sandwich[1]) dont les iles recouvrent plus de 12 000 km2 (l’équivalent de l’Irlande du nord) alors que l’îlot de Clipperton, notre unique possession dans le Pacifique nord ne dépasse pas l’imposante superficie de 1, 7 km2. Mais, son histoire a été mouvementée et si un jour l’Etat mexicain revendiquait le territoire faudrait-il « mourir pour Clipperton » ?

Mais c’est où Clipperton ?

Bon, Thomas Pesquet n’a pas jugé utile de nous en envoyer des images vues de l’espace. Donc une carte vous permettra de situer tout de suite ce paradis.

L’ile de la Passion est le nom que reçu l’ilot lors de sa découverte le vendredi saint 3 avril 1711 par les Français Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage, commandant respectivement les frégates la Princesse et la Découverte, qui en dressèrent la première carte. Le nom de l'île de Clipperton lui vient du flibustier et naturaliste anglais John Clipperton (ou Clippington) qui, pour certains, aurait croisé au large de cette île, et, pour d'autres, y aurait même débarqué en 1704 après avoir fait sécession et quitté l'expédition de William Dampier. Bien qu'aucune trace écrite de son passage n'ait été retrouvée, l'histoire retint le nom de l'île de Clipperton sans que l'on sache vraiment pourquoi, peut-être à cause d'une légende de trésor. Pour qui recherche la solitude, Clipperton est le lieu parfait. Pensez donc, il se situe à 1 280 kilomètres de la première côte continentale, Acapulco au Mexique, et à 945 kilomètres de la première terre, celle de la petite île de Socorro de l’archipel mexicain des Revillagigedo au nord, tandis que Nuku Hiva, aux îles Marquises, terre française la plus proche, est à 4 018 kilomètres au sud-ouest. L’archipel de Hawaii est à 4 930 kilomètres.

Mais que trouve-t-on à Clipperton ?

N’allez pas imaginer de longues plages de sable fin, bordées d’une mer bleu azur. Non, situé à 13 000 km du parvis de Notre Dame, l’îlot se présente comme un gros beignet avec à la place du trou, une étendue d’eau croupissante et acide, un atoll mort, fosse septique géante pour les oiseaux et notamment une colonie de fous masqués estimée à plus de 110 000 individus. C’est le seul lagon d’eau douce au monde entouré d’une bande de sable de 360 mètres au point le plus large et de seulement une petite quarantaine de mètres au plus étroit. Une poussière de France, mais qui pèse bien plus que ce que représente sa superficie. Ce petit point au milieu de l’océan assure à l’hexagone une zone économique (ZEE) exclusive de 440 000 kilomètres carrés. Par comparaison, celle de la France métropolitaine avec ses trois façades maritimes, Corse incluse, ne représente que 345 000 kilomètres carrés. Une étendue maritime d’autant plus intéressante qu’elle est une des plus riches du monde en thons et ses fonds marins recèlent d’importantes quantités de nodules polymétalliques.

Une histoire mouvementée.

Clipperton dans le giron français.

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, Clipperton n’intéresse pas grand monde. En 1858, l’Etat français se souvient brutalement de la découverte de Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage. Même si les réserves de phosphate ont pu tenter un moment quelques spéculateurs, c’est la situation stratégique de l’îlot qui intéresse nos autorités. Sa position face à l'isthme de Panama pourrait s’avérer extrêmement utile dans la perspective d'un percement futur du canal. Pendant que Ferdinand de Lesseps s’épuise à creuser une tranchée impossible, il ne se passe rien à Clipperton.

Les Mexicains s’installent.

Si le phosphate n’a pas aiguisé les intérêts, il n’en est pas de même du guano[2]. En 1895, sans rien demander, ni aux Mexicains, ni aux Français, la compagnie américaine «Pacific islands company» s’y installe pour y exploiter le guano qui s’y trouve en quantités. Elle émet même des timbres à son propre nom. Voyant cela, les Mexicains qui considèrent que la proximité de cette île avec leurs côtes leur confère un droit de propriété, y reprennent pied. Ils confortent la concession accordée aux Américains tout en décidant de bien marquer leur emprise sur ce caillou. Et pour ce faire, au tout début du nouveau siècle, en 1907, le président mexicain, le général Porfirio Diaz, y dépêche une petite troupe d’une dizaine de soldats et leurs femmes placés sous les ordres du capitaine Ramon Arnaud, descendant d’une famille française. Cette colonie a pris soin d’apporter avec elles des cochons destinés à débarrasser l’île des myriades de crabes qui tapissent la grève, la marine mexicaine devant venir les ravitailler environ tous les quatre mois.

Les oubliés de Clipperton.

Bien décidé à ne pas abandonner ses droits sur l’îlot, l’Etat français demande, en 1909, un arbitrage international. Arbitrage, qui n’a été rendu qu’en 1931, pour cause de première guerre mondiale et qui confirme l’appartenance de l’ilot à la France. Pendant que les diplomates palabraient, Clipperton allait vivre un véritable cauchemar. Car, dans la période de trouble que connaît alors le Mexique où les coups d’états succèdent aux putschs et où la durée de vie des gouvernements est plus que limitée, plus personne ne se soucie vraiment du devenir de l’atoll perdu. En décembre 1913, le capitaine Ramon Arnaud reçoit enfin ses ordres. Le Mexique ne veut pas abandonner Clipperton et une troupe doit y être maintenue au cas où les Français seraient tentés de faire valoir leurs droits par la force. En janvier 1914, il reprend donc pied sur l’atoll avec 11 nouveaux soldats destinés à relever le précédent contingent. Mais, au mois de février, un ouragan balaye l’île, détruisant les petits potagers que la colonie a mis des années à faire croître. La tempête a également détruit un navire et une douzaine de rescapés de ce naufrage rejoint l’île où la petite colonie vit déjà dans des conditions de grande précarité. Face à cet afflux de nouvelles bouches à nourrir, le capitaine Arnaud ne peut compter que sur l’arrivée du bateau de ravitaillement prévue en mai. Mais, les mois passent sans qu’aucun navire ne se profile à l’horizon.

Les tensions montent entre le groupe de naufragés et la petite colonie. Aussi le chef des naufragés décide d’envoyer quatre de ses meilleurs marins chercher du secours au Mexique dans un canot de fortune. Seuls trois d’entre eux parviennent à atteindre Acapulco après dix-sept jours de traversée en haute mer.

A la fin du mois de Juin, l’USS Cleveland vient enfin mouiller au large de Clipperton. Les derniers naufragés embarquent aussitôt à bord du navire de guerre américain. Son capitaine propose à Ramon Arnaud de le ramener également, lui et sa famille. Mais, mis au courant par le capitaine américain des troubles, qui secouent son pays et de l’occupation par les troupes US du port de Veracruz, Ramon Arnaud refuse alors de prendre pied sur le pont d’un navire ennemi. Il restera sur l’île avec ses onze hommes, plus les femmes et les enfants. Pour les derniers habitants de Clipperton, la situation va rapidement se dégrader. Le scorbut commence à faire des ravages dans leurs rangs. En mai 1915, ils ne sont plus qu’une poignée: le capitaine, sa femme, leurs trois enfants et une domestique, un lieutenant et son épouse, trois veuves de soldat et trois enfants orphelins, plus un homme du rang moribond, un certain Victoriano Alvarez. Un jour voyant passer un navire près de l’île, les deux militaires mettent un radeau à la mer pour tenter de le rattraper. Ils périront dans cette tentative.

Les six femmes et les huit enfants s’organisent pour survivre. Mais une nouvelle épreuve les attend. Victoriano Alvarez se remet de sa maladie. Comprenant qu’il est désormais le seul homme en ce lieu, il s’autoproclame roi de Clipperton et fait des femmes et des enfants ses sujets, et surtout ses esclaves sexuels… Deux des femmes succomberont au traitement d’Alvarez. En 1917, après deux années de martyr, les quatre autres réussiront à tuer leur bourreau.

A peu près à la même époque, le Yorktown, chargée d’une mission d’inspection afin de vérifier que des Allemands ne sont pas installés sur cette île, vient jeter l’ancre à Clipperton. A défaut d’Allemands, ils y trouveront ces Robinsons habillés de grossières toiles de jute. La tragique épopée des «oubliés de Clipperton» prend fin.

Epilogue et avenir.

L’île officiellement reconnue comme française en 1931 ne connaîtra plus d’autres tentatives d’établissement durable. Durant la Seconde guerre mondiale, les Américains

se souviennent de l’existence de cet atoll. Ils construisent une piste d’aviation sommaire et surtout se servent des plages comme entrepôts de munitions qui, en 2016, s’y trouvent encore, avec des monceaux d’autres déchets rejetés par les vagues.

En 1966, les autorités françaises se rappellent, à leur tour, qu’elles sont les heureuses propriétaires de ce petit coin de paradis. Elles y installent alors le camp Bougainville pour abriter une petite mission scientifique chargée de vérifier que les retombées des essais nucléaires français opérés alors à l’air libre sur l’atoll de Mururoa, n’atteignent pas les côtes américaines. Histoire de rassurer Washington qui ne voyait pas d’un très bon œil les explosions françaises dans le Pacifique. Cette mission restera opérationnelle jusqu’en 1969. Les Français plient alors bagages laissant l’île de la Passion se transformer en «club Med» pour fous masqués et rats.

Cependant tout espoir n’est pas perdu. En 2015, un député tarbais, Philippe Foliot, s’est pris de passion pour cet ilot et après une visite sur place, il préconise la création d’une base scientifique. Un investissement de 15 à 20 millions d'€ dont le fonctionnement (2 à 3 millions / an) serait financé par la vente des licences de pêche. Pour le député, qui propose de créer une base «écologique» de 6 à 12 personnes, les sujets d'études sont nombreux : les fonds marins, le climat, la surveillance de la qualité de l'air, etc. Cette présence permanente de scientifiques et d'un ou deux gendarmes serait calquée, à une échelle plus modeste, sur ce qui se fait dans les Terres australes françaises (Kerguelen) qui possèdent leur propre administration. «Si on ne fait rien et qu'un jour un gouvernement populiste arrive au pouvoir au Mexique, on risque de perdre cette terre.»

Peut-être qu’alors on ne pourra pas refuser de «mourir pour Clipperton ».

Cliquer ici pour télécharger l'article

Quelques liens utiles ..

http://www.clipperton.fr/galerie-photos/

http://clipperton.cpom.fr/?page_id=385

Sans oublier le livre :

https://www.babelio.com/livres/Lime-Le-Roi-de-Clipperton/320958

[1] Sa perte aurait chagriné fort nos amis Britanniques.

[2] Le guano, à prononcer [gwano], provenant du quechua wanu, est une substance fertilisante composée d'excréments d'oiseaux marins et de chauves-souris. Il peut être utilisé en tant qu’engrais très efficace, en vertu de sa grande concentration en composés azotés. Les sols manquant de matières organiques peuvent alors être rendus bien plus productifs.

Le tueur amateur de courtisanes.

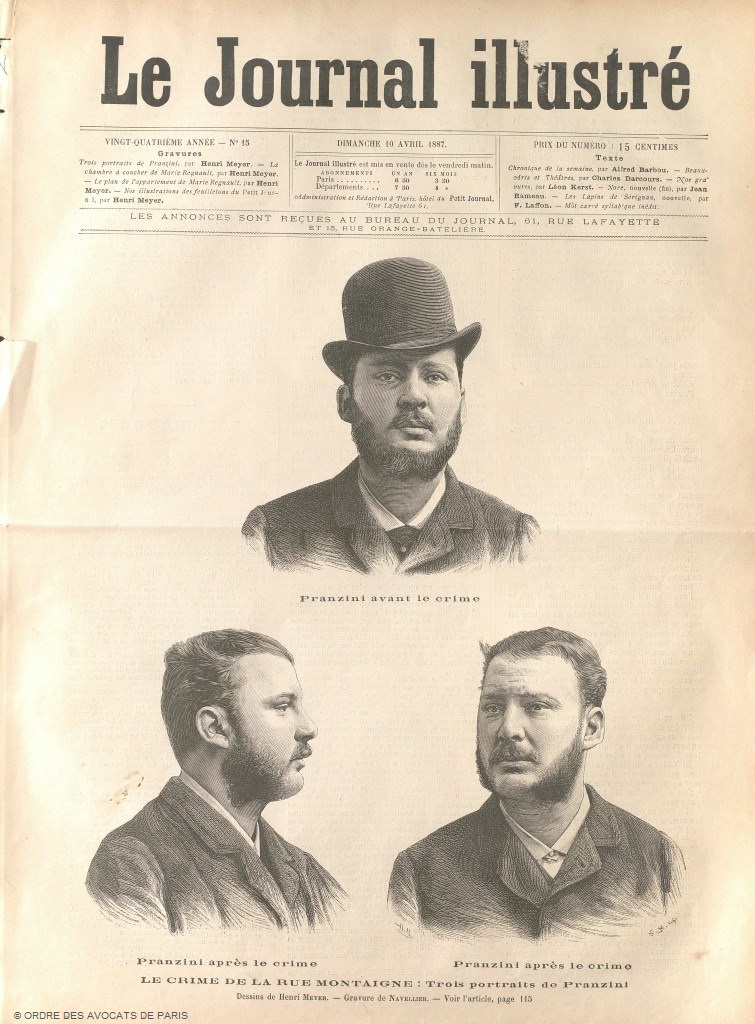

En mars 1887, l'aventurier cosmopolite Henri Pranzini assassine à Paris la courtisane Régine de Montille, sa domestique et la fille de cette dernière. L'enquête fut difficile, marquée par les errements de la police et la concurrence des reporters, mais Pranzini fut finalement arrêté, condamné et exécuté. Voilà donc un « beau crime », épouvantable et retentissant, comme le XIXe siècle les aimait. Edmond Biré, écrivain et critique littéraire, écrivait en avril 1887 : « Le gouvernement de Juillet, à la veille de sa chute, avait eu l’affaire Praslin ; le Second Empire, à la veille de disparaître, avait eu l’affaire Troppmann. L’affaire Pranzini serait-elle destinée, elle aussi, à être une date historique, en même temps qu’un gros procès criminel ? C’est ce que je ne veux pas savoir. Ce que je suis bien obligé de dire, c’est que l’historien qui écrira sur les hommes et les choses de la Troisième République sera peut-être amené à s’occuper du crime de la rue Montaigne. ». Les meurtres qui eurent lieu rue Montaigne en 1887, à la veille de la mi-carême, captivèrent l’opinion publique à travers le monde, comme peu d’autres à l’époque. Leur brutalité surtout fascina.

Un triple crime d’une violence remarquable

C’est au n°17 de la rue Montaigne qu’habitait Mme Marie Alice Regnault, plus connue sous le nom de Mme de Montille. Âgée de quarante ans, elle était veuve. C’était une femme très distinguée et galante. Elle résidait, depuis environ 5 ans au troisième étage, dans un appartement dont le loyer était de 3600 francs. Mme de Montille était une femme aisée et avait pour femme de chambre une nommée Annette Gremeret qui avait 38 ans. Elle couchait dans l’appartement de Mme de Monti avec sa petite fille âgée de 12 ans prénommée Marie. Mme de Monti avait également une cuisinière : Juliette Toulouze qui elle, vivait au sixième étage. Le 17 mars, cette dernière descend, comme à son habitude à sept heures du matin, de sa chambre de bonne, pour se rendre chez sa maîtresse. Mais après avoir sonné à plusieurs reprises, elle ne reçoit aucune réponse. Elle demande alors au concierge si celui-ci était au courant de quelque chose mais il ne savait rien. La cuisinière remonte afin de tenter à nouveau sa chance mais sans succès. S’inquiétant de plus en plus, elle alerte alors le commissaire de police du quartier : M. Créneau qui est accompagné d’un serrurier : M. Rigaud. C’est à ce moment qu’ils firent une découverte macabre. Le magistrat découvrit trois corps dans des pièces différentes. Dans la cuisine gisait sur le sol Mme Gremeret, la tête presque séparée du corps. Celui de Mme de Monti se trouvait dans sa chambre, elle aussi égorgée. La fille de sa femme de chambre est également retrouvée morte dans sa chambre.

Le rapport d’autopsie montre que la tête de chacune des victimes a pratiquement été séparée du tronc et dit l’extrême violence du crime. La fillette n’a pas été décapitée par un seul coup. L’examen de l’avant-bras montre qu’elle a essayé de se protéger, sans doute dans un réflexe ultime, mais les « sections successives destinées à opérer la décollation ont laissé quatre empreintes sur le poignet », pendant que le meurtrier lui maintenait la tête sur l’oreiller. L’assassinat de l’enfant et la manière dont sa mort est intervenue choquent l’opinion publique. Les deux autres victimes ont connu un sort tout aussi effroyable. «L’une a été précipitée au sol au point que le choc lui ait fracturé une incisive, elle est tombée sur les genoux comme l’attestent les taches brunes correspondant à un enduit appliqué sur le parquet. Elle a ensuite reçu plusieurs coups fatals qui ont entaillé deux vertèbres cervicales, tranché la moelle épinière et coupé les carotides. La troisième, Madame de Montille, a été victime soit d’un seul coup qui lui a découpé l’aisselle droite, puis le cou, larynx et vaisseaux compris, soit, plus vraisemblablement, de deux coups, le second étant mortel.» Le légiste ajoute qu’il s’agit de la même arme tenue par la même main. Sûrement un couteau de boucher. Quant à l’heure du crime, elle est estimée, d’après l’examen de l’estomac et de la vessie, à la fin de la nuit ou au lever du jour. L’ordre des décès est une question plus difficile à résoudre car la mort des victimes n’a pas été instantanée. Mais Madame de Montille semble avoir été frappée la première, au moment où elle sortait du lit. Elle a eu le temps d’alerter sa femme de chambre qui a été saisie par les cheveux et égorgée. L’assassin a alors aperçu la fillette qui s’était réveillée et l’a décapitée.

Le mobile semble être le vol : après avoir tenté de forcer la serrure du coffre-fort, en vain, l'assassin a volé des bijoux de Mme de Montille et 150 000 à 200 000 francs de diamants et de valeurs.

Une enquête qui patine

Les interrogations sont nombreuses : s’agissait-il d’un tueur de femmes, d’un maraudeur, d’un amant jaloux ? Paul Brouardel, l’expert judiciaire le plus célèbre de son temps, Guillot, le meilleur juge d’instruction de l’époque et Goron, futur chef de la police judiciaire, se lancent sur les traces du criminel. Le voisinage ne se doute de rien : « pas un instant, je n’ai soupçonné, ni pressenti le drame horrible qui se jouait au-dessus de ma tête», explique une gouvernante qui se trouvait au quatrième, alors que le drame a eu lieu un étage plus bas. Le concierge n’a rien vu ni entendu non plus. Si l’assassin a échappé à sa vigilance, c’est qu’il était familier de l’immeuble.

Le délai de réaction est lent et on prend conscience d’une nécessaire modernisation des équipements de la police judiciaire. La presse critique les lenteurs de la police et son incapacité à être mise au courant d’un crime de sang commis en plein Paris. La rumeur du triple meurtre se répand rapidement et attire une foule de curieux, photographes, journalistes et amis des victimes.

Claudine Régine de Montille était une courtisane mais elle avait toujours gardé une certaine réserve. Elle ne fréquentait pas les maisons de rendez-vous et les clients vulgaires. Elle avait trois amants réguliers et un agenda très précis. Pourtant, elle traversait depuis février une crise sentimentale et morale. Elle était devenue taciturne et se réfugiait dans l’absinthe. Alors qu’elle était si prudente, elle multipliait les occasions de rencontres et les amants d’un soir, ce qui lui avait été reproché par Annette Gremeret, à ses côtés depuis 14 ans : « Madame reçoit des individus qu’elle ne connaît pas, il lui arrivera malheur, elle nous fera assassiner»…

Les soupçons se penchent sur l’amant de Madame de Montille, qui lui avait rendu visite le soir du meurtre et avait dissimulé son visage derrière son col remonté. Il n’était pas redescendu. Avait-il un complice ? Et qu’en est-il du mobile ? Crime passionnel, de vengeance, crapuleux ? Des traces sanglantes sont retrouvées sur le coffre-fort qu’il n’a pas réussi à ouvrir, une tirelire en porcelaine est brisée, un portefeuille maculé de sang et des bijoux ont disparu. Une paire de manchettes d’homme et une petite ceinture portant les inscriptions Gaston Geissler sont trouvées. Cet individu est donc activement recherché.

La presse se déchaine.

La presse se saisit de l’affaire. À sa manière, elle concurrence la police, tient les lecteurs en haleine. L’opinion publique s’empare de ce triple meurtre et très vite, une inquiétude s’élève. Plusieurs périodiques alimentent la vague et consacrent, par exemple, un long passage à la photographie publiée du cadavre de la fillette. Les foules se déchaînent et on dit que l’arrestation de l’assassin ne suffira pas et qu’il faudrait le supplicier. Le Figaro, Le Gaulois, Le Petit Parisien, La Gazette des tribunaux, Le Journal illustré, La Lanterne s’emparent de l’affaire. Une suite paraît dans Le Petit Parisien, donnant aux lecteurs l’impression de suivre l’enquête en direct, elle est baptisée « Une heure trente du matin». Le 21 mars, un individu blond sous le nom d’Henri Pranzini avec un accent étranger est arrêté à Marseille. Il aurait vendu des bijoux de grande valeur correspondant à la description faite par la presse. La police est intervenue et a procédé à son arrestation après que ce dernier ait été dénoncé par Mme Aline, gérante de la maison close « Chez Aline » à Marseille. En effet, Pranzini aurait payé les prostituées avec une montre et des pierres précieuses. La gérante voulait simplement éviter d’être accusée de recel. Madame Aline, ayant relevé le numéro (le 112) du cocher nommé Berne qui attendait son client, permet à la police de retrouver Pranzini qui est arrêté le jour même au Grand-Théâtre.

La police fait alors le lien entre Henri Pranzini et le triple assassinat de la rue Montaigne. Mais ses caractéristiques physiques ne correspondent pas au suspect. Peut-être s’agirait-il d’un complice ou d’un receleur ? Son amante, Antoinette Sabatier, est interrogée et prône l’innocence d’Henri, qui a passé la nuit avec elle et qui serait incapable de commettre pareil crime. L’interpellé nie le triple crime de la rue Montaigne. La presse continue de railler l’affaire, en disant que les meilleurs enquêteurs de la police sont en fait des prostituées qui ont donné des éléments indispensables à l’arrestation de Pranzini.

La figure mystérieuse d’Henri Pranzini.

Pranzini est un Don Juan voleur, accro aux jeux de hasard et désargenté, mais il se justifie en disant qu’il ne l’est pas au point de commettre l’irréparable. Il parle plusieurs langues : anglais, français, italien, grec, turc, arabe, russe et indou. Il se mettra au service des militaires russes, puis de la première puissance coloniale du monde. Il sera aussi interprète dans l’armée anglaise. Il est un personnage mystérieux, séducteur aux multiples conquêtes de femmes du monde. De nombreuses lettres de ses amantes sont retrouvées. Alors que les jours passent et que l'enquête se poursuit, les charges semblent s'accumuler contre Pranzini. Grâce au témoignage du cocher qui l'a vu entrer dans le parc Longchamp avec un paquet dans la main, la police retrouve le reste des bijoux volés jeté dans les fosses d'aisance de ce parc. Sa maîtresse finit par reconnaître qu'il n'est pas resté tout le temps en sa compagnie la nuit où les meurtres sont supposés avoir eu lieu. Pranzini se contente de nier toute implication dans ceux-ci, sans pour autant fournir d'explications claires lorsqu'il est confronté aux indices qui le font suspecter. Interrogatoires, confrontations, reconstitutions, et autre analyse graphologique se succèdent. Le profil anthropométrique de Pranzini est aussi naturellement dressé : l'étude des empreintes digitales étant balbutiante à l'époque, on se contente de comparer la mesure prise de sa main avec une empreinte sanglante trouvée sur le lieu du crime, et le résultat semble concluant. Pendant ce temps, Gessler, le suspect du début, reste introuvable, et continue de planer tel un spectre sur l'affaire mais finalement la police met la main sur Georges Gutentag, vagabond polonais qui voyage sous la fausse identité de Gaston Gessler. Néanmoins, il s'agit d'une fausse piste car il était en prison au moment du triple assassinat. L'enquête remonte alors six ans plus tôt : en 1881, Pranzini travaille à la réception de l'hôtel Caprani à Naples. Ayant volé de l'argent, son supérieur G. Gessler le renvoie. Pour se venger, Pranzini lui vole ses boutons de manchette et sa ceinture qu'il a intentionnellement laissés sur la scène du crime, ce qui signe sa préméditation.

Le procès.

Le procès s’ouvre le 9 juillet 1887 et la foule est nombreuse. L’avocat d’Henri Pranzini le défend : son silence ne prouve pas qu’il soit un assassin. Les preuves ne sont pas suffisantes pour lui. Certains éléments peuvent même peser en sa faveur : Madame Sabatier reste persuadée de son innocence. Il était en possession des bijoux provenant de la rue Montaigne mais il n’en était que le receleur. En apprenant leur provenance, il aurait pu s’affoler et tenter de s’en débarrasser. Une accusation de triple meurtre serait exagérée, Henri Pranzini ne pourrait être qu’un voleur accusé à tort. « Prenez garde… la mort s’il est l’assassin… la liberté s’il est innocent ! Mais s’il est voleur, on n’envoie pas les voleurs à l’échafaud !» La démonstration de l’avocat subjugue le public et des applaudissements se font entendre. Pourtant, les jurés délibèrent et il est condamné à mort. Il tente tout de même d’obtenir des recours en grâce mais tous seront refusés. Henri Pranzini est alors guillotiné le 31 août 1887 devant la prison de la grande Roquette par le bourreau Louis Deibler. Un moulage de la tête décapitée d'Henri Pranzini est réalisé afin de permettre aux scientifiques d'étudier les critères physionomiques susceptibles de révéler la personnalité de tels individus. Le succès de la phrénologie à cette époque est tel qu'on recherche en effet la « bosse du crime ». Cette tête en cire colorée et verre soufflé, avec des poils et cheveux humains, est exposée dans une vitrine du musée de la Préfecture de police de Paris.

Et après

De nouveaux rapports presse-police ;

Il reste tout d’abord, un rapport nouveau entre la presse et la police. Les journaux ne se contentent plus de raconter, parfois ils enquêtent. Cette affaire vit, en effet, un nombre croissant de journalistes abandonner le recours aux bulletins de police et entreprendre en parallèle leurs propres enquêtes criminelles. L’affaire Troppmann en 1869, et les « enquêtes balbutiantes » des quotidiens, avaient marqué les prémices de cette transformation ; la libéralisation de la presse après 1881 ne fit que renforcer cette tendance.

Un nouvel archétype criminel.

En septembre 1887, un fin limier, reporter au Figaro, révèle au Tout-Paris que de hauts responsables de la police sont en possession de porte-cartes fabriqués avec de la peau humaine. Il s’avère que cette peau a été prélevée sur le cadavre d’Henri Pranzini. Le scandale qui suit dévoile les chassés-croisés entre l’imagination coloniale française et le « discours sécuritaire » très répandu à Paris à la fin du XIXe siècle. À ce moment clef de l’histoire de l’expansionnisme républicain, les théories s’affrontent à propos de ce vétéran des guerres impériales. Mais, malgré leur rivalité, médecins, critiques sociaux, inspecteurs de police, journalistes reviennent sans cesse aux catégories raciales de « Levantin » et de « rastaquouère ». De ces enquêtes, allait émerger un nouvel archétype criminel, celui de l’anti-héros colonial protéiforme, toujours prêt à menacer la métropole. L’affaire Pranzini révèle jusqu’où l’immigration en provenance des colonies a nourri les arguments des partisans d’un contrôle de l’immigration au moment où le projet colonial républicain prenait son essor. Pourtant, l’insécurité impériale était autant nourrie par les anti-héros du fait divers que par l’élite des criminels coloniaux qui faisait, elle aussi, la une des journaux. Les « panamistes » étaient les plus tristement célèbres ; ils donnèrent du crédit à l’expression, « affairisme colonial », avec ses connotations de corruption et d’impunité. Aucun observateur du temps ne vit mieux qu’Émile Zola le lien entre le criminel colonial de troisième ordre et le voyou de la finance coloniale. Dans L’Argent, écrit dans les mois qui suivirent l’affaire Pranzini et fondé sur des événements du début de la décennie 1880, la filouterie financière et l’immigration coloniale sont tissées subtilement dans le personnage de Sabatini que le banquier Saccard utilise comme « homme de paille ».

Pour en savoir plus :

https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2014-2-page-87.htm

https://journals.openedition.org/criminocorpus/8298

Cliquez ici pour télécharger l'article.

Le-tueur-amateur-de-courtisanes.pdf

Louis Riel : héros des « Bois Brûlés »

Moitié indiens, moitié européens, les « Bois-Brûlés » du Canada appartiennent à la grande aventure de l'Ouest. Si le Québec célèbre aujourd'hui leur révolte, le sort de ces Métis francophones et catholiques laissa longtemps l'opinion indifférente. Depuis les années soixante, des intellectuels, des sociétés de folklore et de francophones luttent pour la reconnaissance d'une identité métisse et de leurs droits. Batoche[1] a été consacrée site national et le gouvernement accorde des millions de dollars canadiens afin d'éditer les écrits de Louis Riel, héros et martyr de la cause des Bois-Brûlés. Pour comprendre l’enchainement des faits qui conduisit à la quasi-disparition de la « nation » métisse, il faut remonter en 1867 à la fondation du Canada.

La naissance du Canada.

Jusqu'au 1er juillet 1867, le Canada était constitué de petites colonies indépendantes sous domination britannique. Ce jour-là, la Constitution du Canada entre en vigueur. Souhaitant s'affranchir de la tutelle du Royaume-Uni et s'unir face aux visées expansionnistes des États-Unis, les colonies du Canada-Uni (union en 1840 du Haut-Canada qui correspond à l'actuel Ontario, majoritairement anglophone, et du Bas-Canada qui correspond au Québec, majoritairement francophone), du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse obtiennent, à l'issue de négociations avec le Royaume-Uni, d'être transformées en un « dominion ». Celui-ci dispose d'une certaine autonomie sans pour autant être entièrement indépendant. A cette date, l'Ouest canadien (actuels Alberta, Saskatchewan et Manitoba) est géré par la Compagnie de la Baie d'Hudson[2]. Mais il connaît à son tour des rébellions, notamment celle menée par Louis Riel, un métis francophone, pour protéger les droits des métis, des francophones et des Amérindiens exclus des négociations de la Confédération. Il s'est battu contre la construction des chemins de fer et l'arpentage des terres par les anglophones à partir des années 1860. La rébellion majeure qu'il commande entre 1869 et 1870, celle de la Rivière Rouge, a conduit à la création de la province du Manitoba, qui devient le 15 juillet 1870 la cinquième province de la Confédération canadienne.

Le nationalisme Métis

Dès la seconde moitié du XVIIIème siècle, des coureurs de bois français naviguent sur les Grands Lacs. Pierre Radisson et son beau-frère, Groseilliers, parcourent le voisinage de la baie d'Hudson où ils rencontrent les Crée et les Assiniboin ; d'autres s'aventurent sur le Haut-Mississippi, alors territoire des Sioux. En 1670, les Anglais, en quête de fourrures, construisent des postes au fond de la baie ; la Compagnie des Aventuriers de la baie d'Hudson espère tirer grand profit d'une région qui s'annonce riche en fourrures de qualité. Dans les années 1680-1690, les Français élèvent des forts et une chaîne de postes entre le lac Supérieur et le Missouri, pour lutter contre la concurrence anglaise et pour drainer l'immense réservoir à fourrures où ils règnent en maîtres incontestés.

En canot d'écorces et à cheval, les coureurs de bois sillonnent l'intérieur, s'arrêtent dans les tribus et hivernent chez l'Indien. Quelle que soit la tribu, on conçoit mal des échanges commerciaux sans une alliance matrimoniale : la familiarité des contacts conduit le coureur de bois à prendre femme dans le groupe qu'il côtoie régulièrement. Il sait qu'il pourra compter sur sa parenté indienne ; quant à la squaw, compagne indispensable pour survivre dans l'Ouest, elle prépare les peaux, accommode les aliments et choisit les plantes qui guérissent. Auprès d'elle, le coureur de bois français apprend la langue, s'initie aux coutumes, trouve le réconfort dans l'affection d'une famille et s'attache à un pays.

Pendant 200 ans, la Compagnie de la Baie d’Hudson a la mainmise sur la vaste région nord-américaine que représente le bassin hydrographique de la baie d’Hudson. En 1868, en vertu de l’Acte de la Terre de Rupert[3], la Grande-Bretagne acquiert ce territoire et en transfère la propriété au nouveau Dominion du Canada. Cette transaction constitue le plus important achat de biens fonciers jamais réalisé au Canada ; le territoire acquis comprend la majorité des terres qui forment aujourd’hui les provinces des Prairies, ainsi que des portions du nord du Québec, du nord de l’Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Ainsi, le Canada repousse ses frontières de colonisation et la Compagnie obtient 300 000 livres[4] et 20 pour cent des terres arables. En 1870, le transfert devient officiel et le titre de propriété de la Terre de Rupert (et du Territoire du Nord-Ouest adjacent) est remis au Canada. Les Inuits, les Premières Nations et les Métis qui vivent dans cette vaste région ne sont consultés dans aucune de ces négociations. Les Métis de la rivière Rouge, qui sont les plus immédiatement touchés, prennent les armes, sous la conduite de Louis Riel. Le nationalisme métis s'appuie sur un profond sentiment anglophobe, un catholicisme militant et un individualisme forcené. Ses revendications s'articulent autour de trois axes : la terre appartient aux Métis ; ils souhaitent conserver leurs particularités, la langue française, la religion catholique et leur mode de vie ; enfin ils veulent se gouverner eux-mêmes. Fils aîné du « Meunier de la Seine », Louis-David Riel va s'imposer comme le chef des Métis. Il a fait d'excellentes études à l'école de Saint-Boniface, puis au petit séminaire de Montréal. Son sérieux et son intelligence le destinaient à la prêtrise, seule carrière possible alors pour un « sang-mêlé ». Après la mort de son père, en 1864, il revient à sa terre natale. Orateur enflammé, bilingue, le jeune Louis est très croyant, presque mystique. Cultivé et ambitieux, il s'engage avec fougue pour « la cause de son peuple ».

La rébellion de Rivière Rouge.

Sachant que la transaction ouvrait les vannes aux colons protestants anglophones, ils se préparèrent à résister et Louis Riel se retrouva engagé comme chef. Ce fut le début de la première rébellion de la rivière Rouge. En février 1870, Riel et les Métis envoyèrent des émissaires à Ottawa afin d’engager des négociations pour une entrée équitable de la colonie dans la jeune Confédération canadienne (qui datait de 1867) en tant que Province. Les membres du parti canadien œuvraient cependant contre le gouvernement métis qui, le 17 février, arrêta 48 d’entre eux. Le premier accusé, Boulton, fut condamné à mort pour complot mais il fut aussitôt gracié par Riel. Thomas Scott fut jugé à son tour, et également condamné à mort pour refus d’obéissance. Riel, contrairement à sa décision pour l’autre condamné, refusa de gracier celui-ci. Scott fut alors fusillé le 4 mars 1870. C’est l’acte fondateur de toute l’affaire Riel, son péché originel.

Le 15 juillet 1870 la loi sur le Manitoba admit la nouvelle province dans la Confédération, mais parallèlement, en août, le Premier ministre Macdonald envoya une expédition militaire dans la colonie de la rivière Rouge, au prétexte d’empêcher une intrusion américaine, plus probablement dans le seul but de mater les rebelles. Accablé de soucis matériels et malade, angoissé, Riel se laisse convaincre de séjourner dans un asile à Montréal. Deux ans plus tard, en 1879, il retourne près de Manitoba où il constate la dégradation de la condition des Métis.

A la suite de l'accord de 1870, ceux-ci avaient reçu des titres de propriété mais, ignorant la valeur des terres, ils les vendent pour une bouchée de pain. La variole et le whisky frelaté déciment les Indiens. Les Blancs abattent tout le bétail sans distinction, saupoudrent les carcasses de strychnine, empoisonnant gibier et chiens des Indiens. La famine pousse ces derniers à mendier aux portes des forts. Responsables du Dominion et colons se réjouissent des calamités qui accablent Indiens et Métis.

Un nouveau gouvernement provisoire.

À la suite des événements de 1869-1870 et de l'immigration massive de colons d'origine anglo-saxonne, de nombreux Métis avaient choisi d'émigrer plus à l'ouest, suivant ainsi les troupeaux de bisons. Ils établissent des communautés, dont la plus célèbre est celle de Batoche, qui est située sur la rive est de la rivière Saskatchewan. Mais, au début de la décennie de 1880, le « progrès » les a rejoints. La venue de colons blancs et la construction du chemin de fer les incitent à tenter, sans grand succès, d'obtenir des titres de propriété pour leurs terres. Ils font parvenir des pétitions au gouvernement fédéral, qui tarde à réagir. En 1884, les Métis décident d'agir. Ils envoient au Montana trois délégués, dont le grand chasseur de bisons Gabriel Dumont, pour convaincre Riel de les aider. Celui-ci se rend donc à Batoche pour organiser la résistance, s'appuyant sur l'expérience de la Rivière-Rouge, quinze ans plus tôt. En mars 1885, il crée un gouvernement provisoire de quinze membres, l'Exovidat, « les élus du troupeau ».

Riel attend un geste du gouvernement pour calmer l'ardeur des militants armés qui se rallient à sa cause. En mars, ces derniers pillent des magasins. Dumont, le second de Riel, tente sans succès un raid sur Fort Carlton ; au retour, il tombe sur la Police montée ; l'affrontement fait douze tués et une dizaine de blessés dans la force fédérale. A Ottawa, les nouvelles de la « révolte des Métis » et des « massacres des Indiens » traumatisent l'opinion publique.

Mais, la voie ferrée « Canadien Pacifique » avait changé la donne, il permit en effet aux troupes du gouvernement fédéral d’arriver rapidement (deux semaines au lieu de trois mois).

Le 9 mai 1885, les 800 hommes du général Middleton encerclent une centaine de Métis dans Batoche. « Les Tuniques écarlates font merveille » : artillerie et mitrailleuses contre des Métis à court de munitions qui chargent leurs fusils de clous et de cailloux. La chute de Batoche sonne le glas de la résistance : les membres du Conseil sont condamnés à la prison, huit Indiens sont pendus et les deux chefs, Poundmaker et Big Bear, emprisonnés. Dumont et Riel ont réussi à s'enfuir mais, quelques jours plus tard, Riel se rend à la Police montée.

Un procès inique.

Le dernier acte de la tragédie Riel est son procès. Le lieu où il devait se tenir est en lui-même important car la légalité du choix est, encore de nos jours, contestée. Riel aurait dû être jugé à Winnipeg, mais de peur que le jury lui soit favorable, le Premier ministre Macdonald décida que le procès serait tenu à Regina, capitale des Territoires du Nord-Ouest, où les conditions respectaient moins le droit des accusés : pas de jurés bilingues, jury réduit, pas de juge indépendant mais un fonctionnaire fédéral, etc. Riel arriva à Regina le 23 mai 1885 et resta au cachot pendant deux mois. Il était accusé de trahison. Les six jurés étaient des protestants anglais et écossais. Riel fut inculpé pour six actes de trahison le 20 juillet, à la fois en tant que sujet de la reine et en tant que sujet étranger (il avait pris la nationalité américaine). Le procès débuta le 28 juillet. Ses avocats plaidèrent la démence mais Riel refusa de jouer le jeu, si l’on peut dire, et au contraire prononça un long réquisitoire très sensé sur les droits des Métis. Le jury le reconnut coupable le 31 juillet mais demanda la clémence. Le juge Richardson le condamna à mort. Macdonald refusa que sa condamnation soit commuée.

Les Québécois envoyèrent des lettres dénonçant la condamnation d’un francophone par des anglophones protestants. Le Premier ministre ne voulant pas s’aliéner tous ceux qui voulaient que Riel paie pour la mort de Scott, l’appel de Riel fut rejeté et il fut pendu le 16 novembre 1885. Il était clair que sa pendaison ne pouvait que contribuer à persuader les Métis et les francophones qu’ils étaient à nouveau victimes des anglophones protestants.

L'échec de Riel tient avant tout à son isolement politique. La cause métisse n'intéressait pas les Québécois, pourtant francophones et catholiques ; embarrassés par la filiation indienne, ils ne voulaient pas se compromettre aux yeux des anglophones en soutenant un groupe dont on redoutait les visées autonomistes et le discours « nationaliste ».

Une fois apaisée l'effervescence, le silence est retombé sur l'Ouest. Les Métis ont quitté le tipi pour les banlieues de Winnipeg et d'Edmonton où ils sont demeurés en marge de la société canadienne. Batoche a été consacrée site national et le gouvernement canadien a financé la publication des écrits de Louis Riel, héros et martyr de la cause des Bois-Brûlés. Mais comme pour rappeler aux Canadiens que les plaies sont encore à vif, la tombe de Louis Riel a été profanée le 17 octobre 2022.

Pour en savoir plus :

H. Bowsfield, Louis Riel, le patriote rebelle, Éd. du Jour, 1971.

https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2016-v24-n2-bhp02355/1035065ar.pdf

Cliquez ici pour télécharger l'article

[1] Batoche est le lieu du dernier combat de Louis Riel et un symbole de la résilience et du renouveau culturel des Métis.

[2] Cette compagnie commerciale, créée en 1670 par le roi Charles II, avait pour vocation le commerce des fourrures dans le nord du Canada.

[3] La Terre de Rupert, aussi appelée la Terre du Prince Rupert (anglais : Rupert's Land ou Prince Rupert's Land), était un territoire de l'Amérique du Nord britannique qui recouvrait la région centrale et nordique de l'actuel Canada.

[4] L’équivalent de 1, 5 millions de dollars canadiens.

Jeanne Weber, « l'ogresse de la Goutte d'Or ».

Chassée de chez elle à cause de la naissance d'un énième enfant au foyer de ses parents, elle a débarqué un petit matin de 1890 à la gare Montparnasse. Se placer comme domestique est le seul moyen de survie, avec la prostitution, pour la plupart des jeunes paysannes bretonnes exilées dans la capitale, en jupon de coton, coiffe et sabots. Le mythe vivace de Bécassine vient de naître. Cependant le parallèle avec l’héroïne, créée par Joseph Pinchon pour le magazine la « Semaine de Suzette », s’arrête ici, car le chemin de Jeanne Weber, née Moulinet va être jonché de cadavres d’enfants dont on la tient en grande partie responsable.

Une domestique docile.

Jeanne Moulinet arrive à Paris avec vingt-cinq francs en poche. Bien que ne sachant ni lire ni écrire, Jeanne trouve très vite une place. Elle entre comme bonne d'enfant chez un architecte de l'avenue de Clichy dont la femme traîne sa vie sur une méridienne à préparer ses grossesses annuelles.

Trois ans passent ainsi qui font de Jeanne une jeune fille pas très jolie, certes, mais dotée tout de même d'un certain charme. Tel est, semble-t-il, le sentiment de l'architecte qui, un soir de solitude en fait sa maîtresse. Puis ce qui doit arriver arrive : un beau jour Jeanne « tombe enceinte », comme on dit dans son pays. C’est un homme qui a des relations et qui n’a aucun mal à lui trouver une faiseuse d’anges. Libérée, Jeanne pense retrouver les bras de son amant. Oui, mais voilà, lui est passé à autre chose. Comme cadeau de rupture, il lui offre un petit viatique et un bon certificat qui doit permettre à la jeune fille de se replacer. La voici sur la route à nouveau avec sa valise en carton et les maigres économies qu'elle a pu mettre de côté durant ces trois ans. Son prochain employeur est un rentier demeurant boulevard Malesherbes. Il l'engage comme bonne à tout faire et voilà Jeanne en train de récurer la journée les planchers de la maison. Elle passe son seul jour de congé à rêver toujours et encore des bras de Monsieur Robert et s'imagine pouvoir le retrouver. C'est durant l'un de ses jours de congé, qu'un homme, Jean Weber la rencontre et lui parle, lui contant fleurette. Comme elle, il est breton. C'est la seule chose qui les réunit. Jeanne finit par accepter le mariage et devient madame Weber, elle a dix-neuf ans.

L’hécatombe de la Goutte d’or.

Le jeune couple s'installe au 38 de la rue Pujol dans la routine matrimoniale des petites gens sans curiosité ni moyen d'aucune sorte. Jean Weber s'est assez rapidement consolé dans le vin rouge du peu d'empressement amoureux de sa femme. Un premier enfant meurt à trois mois. Puis, est-ce la fatalité ou à cause des coups de pied dans le ventre que lui donne son mari, Jeanne met au monde une fille mort-née. Pourtant elle ne se décourage pas et, en 1898, elle a enfin un autre enfant. Marcel est un garçon fragile, certes, mais qui vit. Jeanne, qui a eu des couches difficiles et des relevailles pénibles, se fait aider par sa belle-sœur, Blanche, pour élever son bébé. Très vite, les deux jeunes femmes deviennent plus que des amies. Deux autres frères Weber se marient à leur tour et chose curieuse, les belles-sœurs s'entendent aussi bien que les frères.

Ainsi, pour se rapprocher de Blanche et Charles qui habitent rue du Pré-Maudit, Jeanne et Jean déménagent et s'installent impasse de la Goutte d'Or. Le 31 décembre 1902, elle propose de s'occuper de la petite Lucie, la fille d'Alphonse Alexandre, un veuf voisin de la famille. Quand il rentre chez lui, il retrouve sa petite fille au plus mal. A 16 heures, la petite décède d'une « pneumonie aiguë ». Durant deux ans, il n'y aura plus de morts dans l'entourage de Jeanne qui se tourne vers l'intérieur de sa maison, fort bien tenue aux dires de chacun. Puis vient l'hiver 1905 où tout bascule à nouveau. Les familles Weber se sont agrandies : Charles et Blanche ont eu deux filles, Suzanne, qui a trois ans, et Georgette, dix-huit mois ; Pierre et Marie ont un garçon, Maurice, âgé de deux ans ; Léon et Charlotte ont une fille, Germaine. A sept mois, elle est la préférée de Jeanne qui n'a pas eu, d’autre enfant après Marcel.

Le 2 mars, Jeanne se rend chez Blanche. Là, pour permettre à sa belle-sœur d'aller au lavoir municipal faire sa lessive, elle propose de garder les enfants. Pendant que Suzanne joue dans un coin avec sa poupée, sa petite sœur dort. Soudain Jeanne sursaute. La respiration de l'enfant est devenue sifflante. Elle se précipite jusqu'au berceau, Georgette a le visage violacé. Jeanne alerte les voisins et prend la petite dans ses bras ne sachant trop quoi faire d'autre. La serre-t-elle trop fort comme le lui fait remarquer une voisine ? Toujours est-il que cette dernière s'inquiète et propose d'aller chercher un médecin. Lorsque celui-ci arrive, il est trop tard : Georgette est morte.

Blanche qui rentre précipitamment du lavoir a le visage en larmes. Jeanne, qui a senti dans ses bras les derniers sursauts de la petite, est décomposée .

« Votre enfant a été victime d'une pleurésie, conclut le médecin après avoir examiné le cadavre. Il y en a beaucoup en ce moment... »

Toutes ses heures de liberté, Jeanne les passe maintenant auprès de sa belle-sœur, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour la soulager. Ainsi se trouve-t-elle de nouveau chez elle le 11 mars, soit neuf jours après la mort de Georgette, à surveiller Suzanne en l'absence de sa mère.

Subitement, Jeanne se précipite dehors et appelle au secours.

- Allez prévenir ma belle-sœur, sa fille étouffe !

Lorsque Blanche arrive tout essoufflée, Suzanne est violacée, au bord de l'asphyxie.

Pierre, qui, ce jour-là, travaille à côté, a été prévenu :

- Ça doit être le sirop d'éther qu'elle a bu par accident ce matin qui lui fait ça, dit-il.

De fait, après que l'ait fait vomir Suzanne, ses couleurs reviennent et sa respiration reprend un rythme normal.

L'alerte est passée. Rassurés, ses parents retournent à leur travail. Quant à Jeanne, elle reprend sa garde vigilante. Cependant, lorsque le soir venu, Pierre Weber rentre chez lui, il trouve sa fille en train de rendre son dernier soupir. Suzanne a succombé si vite que cette fois Jeanne n'a même pas eu le temps d'appeler au secours. Quelque peu troublé par cette nouvelle mort subite, le médecin du quartier que l'on a fait venir refuse le permis d'inhumer. Il demande une enquête. Elle conclut au décès naturel, causé d'après l'expert par une crise de convulsions. Pourtant ses belles-sœurs continuent de faire confiance à Jeanne. La preuve en est que Blanche et Marie, qui a amené son fils Maurice avec elle, sont venues passer la journée du 5 avril à la Goutte d'Or. L'après-midi, pendant que Maurice fait la sieste sous la garde de sa tante Jeanne, Marie est allée acheter une voilette pour Jeanne. Blanche s'est rendue dans une pharmacie. A leur retour, elles ont trouvé Jeanne, aidée par un voisin qu'elle a appelé au secours, en train de ranimer Maurice qui suffoque. Quand enfin le docteur Moock, que Blanche est allée chercher, arrive, l'enfant va mieux. Mais le médecin ordonne tout de même de le placer en observation à l'hôpital Bretonneau. Le diagnostic de l'interne, lorsqu'il reçoit l'enfant dans son service, atterre Blanche et Marie :

- A mon avis, on a tenté de l'étrangler.

Un étrange acquittement.

Dès le lendemain, l’interne fait part de ses observations au docteur Sevestre, directeur de la crèche de l'hôpital Bretonneau (nous dirions aujourd'hui du service de pédiatrie). Tous deux examinèrent l'enfant, dont le cou présentait maintenant une cicatrice violacée. Puis, ils interrogèrent la mère. Ce qu'ils entendirent alors les glaça d'horreur. Aussitôt avisé, le commissaire de police de la Goutte d’Or procéda à l'arrestation de Jeanne Weber. Pas moins de six enfants étaient décédés, alors qu’ils étaient sous la garde de Jeanne. Mais contre elle, il n’existait aucune preuve ! L'hygiène avait déserté ce quartier populeux de la Goutte d'Or où tout un peuple de petites gens gorgées d'alcool s'entassait dans de sordides masures. La mortalité infantile s'inscrivait de façon sinistre dans le quotidien. 30 à 40% des enfants y mouraient de diarrhée, de convulsions ou de diphtérie. Il fallait donc autre chose qu'une cascade de décès suspects pour transmettre un dossier à la chambre d'accusation, et c'est pourquoi le juge d'instruction Leydet demanda au professeur Thoinot d'examiner Maurice Weber et de procéder à l'autopsie de Georgette, Suzanne, Germaine et Marcel Weber. Léon Thoinot était alors un « prince de la médecine », l'une des plus hautes sommités de l'école médico-légale parisienne. Lorsque les expertises commencèrent par l'examen de Maurice Weber, le 10 avril, il ne faisait aucun doute que leurs conclusions seraient accablantes pour celle qu'on avait déjà surnommée dans son quartier « l'ogresse de la Goutte d'Or ». Mais la cicatrice au cou avait disparu et Thoinot, qui avait accueilli les remarques de l'interne Saillant avec mépris, déclara que rien ne prouvait la strangulation. Tout aussi négatifs furent les résultats des autopsies. Ces points sanguinolents au niveau de la plèvre et au cœur, connus sous le nom de « taches de Tardieu », et qui trahissent la strangulation, étaient absents. Les os hyoïdes et le larynx étaient intacts. En fait, les savants démontreront quelques années plus tard que la strangulation ne laisse aucune trace de fracture dans le cartilage encore souple des enfants.

Cinq aliénistes furent ensuite chargés d'examiner Jeanne Weber. Ils en conclurent à la plénitude de ses facultés mentales. Elle ne souffrait d'aucune perversion instinctive, d'aucune affection névropathique. Elle ne pouvait avoir fait l'objet d'aucune crise de délire transitoire ou d'inconscience passagère au moment des faits visés par l'inculpation. Le procès de Jeanne Weber s'ouvrit le 29 janvier 1906 dans une atmosphère dominée par la haine du public qui exigeait la tête de l'ogresse. La cour, présidée par le juge Bertolus, était convaincue de la culpabilité de l'accusée. Mais Henri Robert, l'un des maîtres du barreau que son talent conduira plus tard à l'Académie française, n'avait pas dédaigné assumer la défense d'une cause dont la noblesse rehausserait son prestige. Avec une virtuosité théâtrale, il réduisit le témoignage des voisines à de simples commérages.

L'audience du 30 janvier fut consacrée à l'audition des médecins légistes. Thoinot démontra sans aucune hésitation l'innocence de Jeanne et ses propos reçurent la caution du grand Brouardel qui n'avait même pas participé à l'autopsie. Mais la parole des pontifes était sacrée. Au terme de la sentence médico-légale, l'avocat général Seligman, qui avait pourtant plaidé la culpabilité avec une conviction enflammée, se leva et déclara, la mort dans l'âme : « Je renonce sans réserve. On ne peut sortir de la cour d'assises qu'acquitté ou condamné. Quand vous aurez répondu "non" à toutes les questions, Jeanne Weber devra par tout le monde être tenue pour innocente. »

L'ogresse fut acquittée sous les applaudissements de ceux-là mêmes qui, la veille encore, l'avaient vouée aux gémonies.

Un deuxième cycle infernal.

Rejetée par son mari et la famille de celui-ci, honnie par les habitants du quartier de la Goutte d'Or, Jeanne Weber fait une tentative de suicide, mais en réchappe. Elle décide alors de quitter la capitale pour la province. Elle s'arrête à Jouy, puis à Villedieu le 13 mars 1907, elle rencontre un certain Sylvain Bavouzet. L'homme est un riche agriculteur, père de trois enfants. Persuadé de l'innocence de Jeanne, il l'accueille chez lui, lui conseille de prendre un autre nom et la fait passer pour la cousine de son épouse défunte, Mme Glaize.

Les deux plus jeunes enfants de Bavouzet trouvent cette « cousine » charmante, jusqu'au 16 avril, ou Jeanne Weber se retrouve seule avec le jeune Auguste. Celui-ci est pris de convulsions. Le lendemain, il ne respire plus. Le médecin trouve cette mort suspecte et refuse de signer le certificat de décès. Le maire alerte alors le procureur de la République de Châteauroux. Une autopsie est demandée, elle se révèle non concluante. Jeanne Weber s'en tire. Seulement, la fille aînée de Bavouzet, Germaine, 16 ans la soupçonne d'avoir tué son frère. Elle retrouve les vieux journaux qu'elle collectionne et tombe sur les articles qui parlent des morts de la Goutte d'Or. Sans plus attendre, elle se rend chez les gendarmes et leur dit que la « cousine » de sa mère n'est autre que Jeanne Weber. L'affaire est rouverte, le parquet de Châteauroux demande le dossier de l'affaire de la Goutte d'Or à Paris (500 pages), une seconde autopsie est demandée pour le corps du petit Auguste, 9 ans. Les résultats tombent : « Nous n’affirmons pas que la mort est la conséquence des violences, mais c’est probable ». Mais la riposte parisienne allait être foudroyante. Dès le lendemain, maître Henri Robert demandait que les rapports d'autopsie fussent soumis à l'appréciation du professeur Thoinot. Comme on pouvait s'y attendre, ses conclusions furent accablantes pour « ces deux médecins de province » dont la prose n'était, disait-il, qu'un tissu d'inepties.

Une nouvelle autopsie fut confiée au professeur Thoinot et au docteur Socquet. Elle se déroula en présence des docteurs Audiat, Bruneau et Papazoglou. Mais le décès remontait à trois mois et la putréfaction avait décomposé les chairs, effaçant les traces d'une éventuelle strangulation. Au mépris de toute logique, Thoinot et Socquet en conclurent à la mort naturelle. Les docteurs Audiat et Bruneau firent alors preuve d'une inconcevable audace. Ils se désolidarisèrent du grand Thoinot et rédigèrent un rapport séparé aux conclusions diamétralement opposées. S’appuyant sur ce désaccord, le juge Belleau ordonna le renvoi de l'accusée devant la Cour d'assises. Ce fut alors une indicible levée de boucliers. La presse se déchaîna. De toutes parts il ne fut question que de « Belleau le bourreau », « Belleau le tortionnaire ». Des pétitions furent adressées au garde des Sceaux, la Faculté et la Ligue des droits de l'homme protestèrent. Saisie du dossier au cœur du tumulte, la Chambre d'accusation recula devant la marée montante des mécontentements. Elle conclut au non-lieu dans la journée du 6 janvier 1908. Le soir même, l'ogresse était libre.

L’aliénée Jeanne Weber.

Le 1er mai 1908, le professeur Lacassagne, directeur des Archives d'Anthropologie criminelle, faisait publier dans sa revue les pièces de l'affaire Jeanne Weber et quelques commentaires fleuris à la gloire du grand Thoinot. Mauvaise idée, car, quelques jours plus tard, la presse annonçait à grand son de trompes que l'ogresse de la Goutte-d'Or venait d'étrangler un nouvel enfant et que cette fois, elle avait été prise en flagrant délit. Après sa longue incarcération à la prison de Châteauroux, Jeanne se retrouve sur le pavé, contrainte par la force des choses d'accepter l'invitation d'un vigneron à venir vivre auprès de lui comme dame de compagnie. Averti du dénuement dans lequel elle se trouve, ce monsieur, Joseph Jolly, pousse même la générosité jusqu'à envoyer à Jeanne les vingt francs que coûte le voyage de Paris jusqu'à Lay-Saint-Rémy, près de Commercy. Trois jours après son arrivée chez Joseph Jolly avec lequel elle est dans les meilleurs termes, Jeanne Weber se remet à boire. A l'occasion d'une soirée de beuverie, elle fait la connaissance d'un ouvrier de Sorcy, Bouchery, dont elle devient la maîtresse. Alors elle va quitter le domicile de Joseph Jolly pour s'installer avec lui à Commercy, dans un café-hôtel tenu par M. et Mme Poirot. Les Poirot ont un fils, auquel Jeanne a quelque raison de s'intéresser : il se nomme Marcel, comme son fils mort il y a tout juste trois ans. Le soir du 10 mai, Jeanne sait qu'elle va dormir seule. Bouchery l'a prévenue qu'il ne rentrera pas coucher. Aussi demande-t-elle à sa logeuse de lui confier le jeune Marcel pour lui tenir compagnie, car elle supporte mal la solitude... A dix heures du soir, des bruits insolites venant de la chambre de Jeanne alertent une voisine qui prévient Mme Poirot. Lorsque celle-ci pénètre dans la chambre, elle découvre Jeanne debout près du lit. Si elle veille Marcel, c'est parce qu'il est mort. Jeanne lui a fait sa dernière toilette. Des linges ensanglantés traînent au sol. Le docteur Guichard qu'on a fait venir en hâte ne peut que constater le décès de l'enfant auquel un énorme morceau de langue manque... Cette fois tous les experts sont d'accord, Marcel Poirot a bien été étranglé et « aucun de ses organes ne présente de symptôme de maladie, ni de tare originelle susceptible d'avoir entraîné une mort subite ».

Qui pourra le dire ?

Une photo de Jeanne Weber est transmise au célèbre phrénologue Lumbroso[1]. Il fait autorité en matière de criminologie. Son rapport est accablant pour Jeanne : « Il s'agit d'une hystérique, éliptoïde et cérinoïde... Il est possible qu'elle ait commis ses crimes lors d'accès d'épilepsie ou d'hystérie... Agissant sous l'empire de l'alcool, elle est une pervertie qui éprouve une jouissance érotique extraordinaire en étranglant des enfants... Pour conclure, Jeanne Weber est un être immoral, une criminaloïde épileptique de l'espèce la plus dangereuse qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire... »

Jeanne Weber est effectivement mise hors d'état de nuire. Par arrêté du 23 décembre 1908, il est décidé que « l'aliénée Moulinet » sera séquestrée à l'asile départemental de Fains pour y recevoir les soins que sa position réclame. C'est là qu'elle meurt le 5 juillet 1918 d'une crise de néphrite, à quarante-trois ans.

Jeanne Weber n'a avoué aucun de ses crimes. Même pas le dernier, pour lequel sa culpabilité était évidente. Mais ceux pour lesquels elle a été acquittée, les a-t-elle commis ? On peut se le demander, même si pour l'histoire judiciaire sa culpabilité ne fait aucun doute.

Selon certains psychologues, Jeanne Weber a certainement été une criminelle, mais elle n'en est sans doute devenue une qu'après son non-lieu. Ce sont les autres qui l'ont rendue criminelle. Ses nièces et son fils sont certainement morts de mort naturelle, Auguste Bavouzet aussi. D'autres auteurs pensent qu'à l'exception de son fils, Jeanne Weber a dû tuer une dizaine d'enfants en appuyant fortement sur leur poitrine pour bloquer leur respiration, ce qui ne laisse pas trace de violences.

Qui pourra jamais le dire avec certitude ?

Pour en savoir plus :

Solange Fasquelle, L'Ogresse de la Goutte-d'Or, Paris, Presses de la Cité, coll. « N'avouez jamais », 1974, 188 p.

Cliquer ici pour télécharger l'article :

[1] Partisan de la phrénologie, théorie selon laquelle les protubérances du crâne auraient été l’indice de dispositions morales ou intellectuelles déterminées.

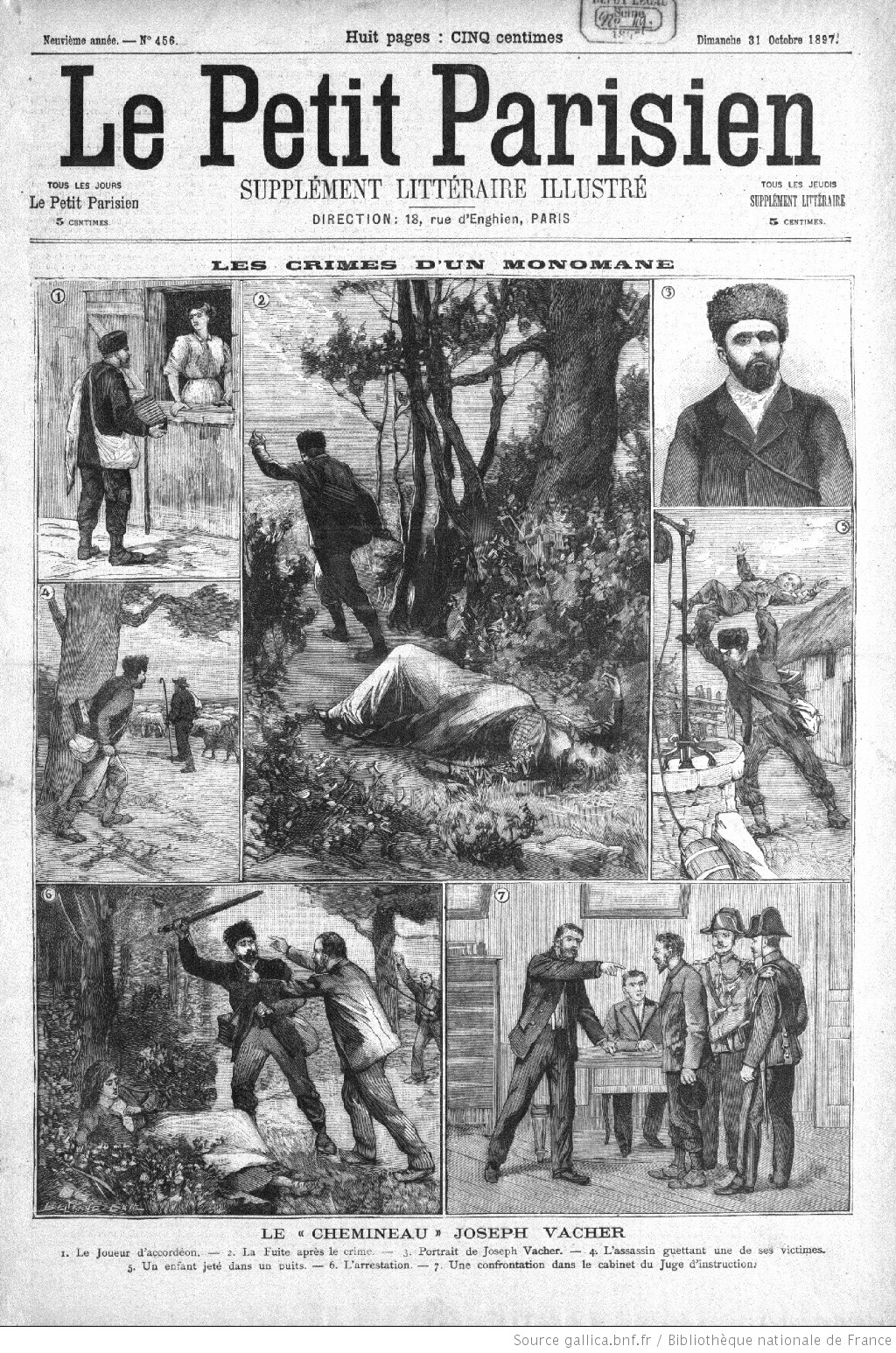

L’affaire Joseph Vacher : l’exécution d’un aliéné ?

Du 26 au 28 octobre 1898, par un hasard du calendrier, Bourg-en-Bresse partage les honneurs de la chronique judiciaire avec la Cour de cassation : tandis que les hauts magistrats se penchent sur la demande en révision du procès Dreyfus, la cour d’assises de l’Ain juge Joseph Vacher, surnommé « le Jack l’éventreur du Sud-Est ».

Joseph Vacher comparaît officiellement pour un seul meurtre, celui d’un jeune berger, Victor Portalier, sauvagement tué et mutilé. L’accusé a cependant reconnu dix autres crimes, aggravés de sévices et de mutilations effroyables, et bien d’autres forfaits analogues lui sont attribués. Cet ancêtre de nos « tueurs en série », doublé d’un pervers sexuel, était-il réellement responsable de ses actes ? La justice de 1898 l’a affirmé et Vacher a été guillotiné. Plus d’un siècle après, le « tueur de bergers » continue pourtant de susciter recherches et débats.

Un marginal exalté.

Joseph Vacher a 29 ans lors de son procès. Il est le 14ème enfant d’une famille paysanne de l’Isère et a perdu son frère jumeau, mort à l’âge d’un mois. Mal soigné après un contact avec un chien enragé, victime de la fièvre typhoïde, Joseph connaît une enfance tourmentée où il se signale par sa violence et des accès de fureur incontrôlés. Il est également très marqué par la religion, d’abord au contact de sa mère, sujette à des crises de mysticisme, puis des frères maristes. Il les quitte en 1887 et mène alors une existence chaotique, en raison d’un caractère instable qui l’empêche d’exercer durablement une activité sédentaire. Séduit en outre par l’anarchisme, Vacher tient souvent des discours agressifs qui contribuent encore à le marginaliser. Il est soupçonné d’avoir déjà commis des crimes à cette période, mais cette probabilité demeure à l’état d’hypothèse, faute de preuves et d’aveux.

De 1890 à 1893, Vacher accomplit son service militaire. Il connaît humiliations et brimades, mais parvient à décrocher ses galons de caporal puis de sergent. L’armée s’interroge cependant sur l’état mental de ce sous-officier, sujet à des crises de violences contre ses camarades et auteur de tentatives de suicide. En 1893, une jeune femme qui lui avait promis le mariage préfère rompre. Vacher tente vainement de la tuer puis de se suicider. Il garde deux balles dans la tête de cet épisode. Hospitalisé puis mis à l’asile, il est déclaré atteint d’aliénation mentale et bénéficie d’un non-lieu dans l’information ouverte contre lui pour tentative d’assassinat. Transféré dans un nouvel asile, il se comporte alors de façon exemplaire au point d’être bientôt considéré comme guéri… et libéré en conséquence. Un mois plus tard, en mai 1894, il commet le premier des onze crimes qu’il reconnaîtra par la suite.

L’errance d’un tueur de bergers

Onze assassinats le plus souvent accompagnés de viols ante ou post-mortem et d’actes de mutilation sont imputés à Joseph Vacher qui les reconnaît tous. Une quarantaine d’autres sont évoqués durant l’instruction mais n’ont pu lui être formellement reprochés. Cette série criminelle se déroule entre mai 1894 et juin 1897 dans dix départements différents allant du Var, le plus au sud, à la Côte d’Or, le plus septentrional. Les crimes sont commis dans des villages au préjudice de jeunes bergers et de jeunes bergères. Une femme d’un certain âge, tuée chez elle, fait exception. Les victimes sont des deux sexes : sept filles et quatre garçons. En majorité, elles sont adolescentes. Quelques objets sont dérobés mais le mobile des meurtres reste clairement sexuel. La façon d’opérer est toujours identique : les victimes sont surprises alors qu’elles se trouvent isolées dans un champ. Elles sont violemment agressées puis étranglées, égorgées, éventrées, mutilées sexuellement et violées. Leurs corps sont dissimulés derrière des buissons. Si certaines des victimes féminines de Vacher n’ont pas été violées, les quatre garçons assassinés ont tous subi des pénétrations anales. La plus grande fréquence annuelle est de cinq meurtres (1895) et les crimes sont souvent commis entre mai et octobre, période d’intense activité agricole. Le nombre de victimes de Vacher fait toujours débat. 11 crimes ont été avoués sur la période comprise entre 1894 et 1897, alors qu’il avait entre 25 et 28 ans. Il est vraisemblable que d’autres homicides ont été perpétrés de sa main. Le juge Fourquet a examiné un total de 86 procédures. Selon certains auteurs qui présentent Vacher comme le recordman français du crime en série moderne, plus de 50 meurtres et autant de tentatives d’assassinats lui seraient imputables. L’un d’eux fera remonter le premier crime à 1884 alors que Vacher n’avait que 15 ans. Le paradoxe est que Joseph Vacher n’a été formellement jugé et condamné que pour un seul meurtre.

Le crime de trop ?

À Étaules (Côte-d’Or), le 12 mai 1895, il égorge Augustine Mortureux, âgée de 17 ans puis, la même année, le 24 août, il égorge et viole une femme âgée de 58 ans, à Saint-Ours (Savoie). Une semaine plus tard, il commet un nouveau forfait dans l’Isère. Voici la description du crime de Bénonces, extraite de l’acte d’accusation, homicide pour lequel Vacher a été renvoyé devant la cour d’assises de l’Ain :

« Le 31 août 1895, fut découvert à Bénonces au lieu dit « le Grand-Pré », situé commune de Bénonces (Ain), le cadavre affreusement mutilé d’un jeune berger, âgé de seize ans, Victor Portalier. Vers une heure de l’après-midi, il avait quitté le domicile de son maître, le sieur Berger, cultivateur au hameau d’Anglas, pour conduire le bétail au pâturage. À trois heures environ, un autre berger, Jean-Marie Robin, âgé de douze ans, aperçut le troupeau de Portalier dans un champ de trèfle. Il appela en vain son camarade et s’efforçait de ramener le bétail quand il remarqua sur la terre des traces de sang. Effrayé, il héla d’autres pâtres qui lui signalèrent la présence du garde champêtre. Celui-ci se rendit sur les lieux et, suivant les traces de sang, se trouva bientôt en présence du cadavre de Portalier, caché sous des genévriers, presque nu et couvert de blessures. Une énorme plaie s’étendant de l’extrémité inférieure du sternum au pubis ouvrait entièrement le ventre ; les intestins s’en échappaient et se répandaient sur l’abdomen et sur une cuisse. »

La sanglante errance prend fin sur la commune de Champis, en Ardèche. Il est surpris en flagrant délit alors qu’il s’attaquait à une femme de 27 ans. Après cette ultime agression, le rapprochement est fait entre le signalement de Vacher et celui du vagabond recherché dans le crime de Bénonces. Condamné à trois mois de prison pour tentative de viol, Vacher est transféré de la maison d’arrêt de Tournon à celle de Belley, dans l’Ain, où le juge Émile Fourquet, qui a obtenu la réouverture de l’instruction de l’affaire Portalier, espère avoir enfin arrêté celui que la presse surnomme bientôt « Jack l’éventreur du Sud-Est ». Lors du transfert, Vacher tente de s’évader en sautant du train en marche. Le premier interrogatoire de Vacher a lieu le 10 septembre 1897. Il nie d’abord toute présence à Bénonces au moment des faits qui lui sont reprochés, ainsi que toute relation avec les autres crimes évoqués par Fourquet. Le 19 septembre 1897, le docteur Bozonnet, médecin de la maison d’arrêt de Belley rédige à la demande du juge un bref rapport d’expertise. Ni les circonstances des actes commis ni la sexualité de Vacher ne sont abordés. Ce rapport, laconique, peut être cité complètement :

« Le nommé Vacher, détenu, vingt-huit ans, est atteint de débilité mentale, d’idées fixes voisines des idées de persécutions, de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysie faciale, consécutives à un coup de feu. Il affirme aussi avoir deux balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée. »

Le juge, l’assassin et les médecins.

Le 10 octobre 1897, Vacher passe aux aveux d'abord pour huit meurtres. Le 16 paraît dans Le Petit Journal, une « lettre de Vacher », dont celui-ci a négocié la publication en échange de sa confession. Certains soupçonnent Vacher de se vanter d'avoir commis des crimes dont il a seulement entendu parler. Cependant, c'est suivant les indications de Vacher lui-même que des ossements seront retrouvés dans un puits, le 25 octobre, à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône. Selon le médecin légiste chargé d'étudier les restes – un dénommé Jean Boyer –, ceux-ci appartiendraient à une personne d'un sexe indéterminé, âgée d'une quinzaine d'années et morte depuis au moins trois mois sans qu'il ne soit possible d'indiquer une période précise. On croit d'abord qu'il s'agit des restes de François Bully, un manœuvre de dix-sept ans, mais celui-ci se manifeste et, plus tard, grâce aux vêtements et à la denture, les parents de Claudius Beaupied, un jeune chemineau (vagabond) de quatorze ans, croiront reconnaître la dépouille de leur fils.

Si Vacher ne reconnaît pas tous les meurtres qu’énonce le juge, il en confesse d’autres spontanément… le magistrat n’oublie pas pour autant que son travail d’investigation peut ne pas connaître de suite judiciaire si la démence du criminel est médicalement constatée. Le docteur Bozonnet, médecin de la prison, estime que l’homme est atteint de débilité mentale et que sa responsabilité est « très notablement diminuée ». Fourquet prend soin de commettre pour l’expertise mentale du criminel des médecins qui partagent ses conceptions : dans un rapport de juillet 1898, le docteur Lacassagne, célèbre criminologue, affirme avec ses collègues que le tueur « se croyait assuré de l’impunité grâce au non-lieu dont il avait bénéficié et à sa situation de fou libéré. Actuellement Vacher n’est pas un aliéné : il simule la folie. Vacher est donc un criminel ; il doit être considéré comme responsable, cette responsabilité étant à peine atténuée par les troubles psychiques antérieurs. »

Soucieux de contrôler totalement son prisonnier, Fourquet ne lui notifie qu’avec retard le droit qui est désormais le sien, en vertu de la loi du 8 décembre 1897, de bénéficier du concours d’un avocat au cours de l’instruction. Il en résulte une annulation de la procédure, mais le juge reprend son instruction et finit par obtenir le renvoi de Vacher devant la Cour d’assises de l’Ain. Le magistrat est fort du soutien de l’opinion, soulagée de voir identifié et neutralisé le tueur de bergers qui avait terrifié les campagnes. Fourquet bénéficie aussi de l’appui de journalistes et de personnalités politiques, comme le député Alexandre Bérard. Lors du procès, il connaît son heure de gloire. C’est en vain que le défenseur de Vacher, Me Charbonnier, demande une contre-expertise sur l’état mental de l’accusé et tente, avec l’appui des docteurs Bozonnet et Madeuf, de convaincre les jurés de la déficience mentale de son client. À l’unanimité, Vacher est reconnu coupable, sans circonstances atténuantes. Il est condamné à mort.

Après le verdict, Me Charbonnier tente de prolonger le débat dans l’opinion ; mais le président Félix Faure refuse de gracier Vacher, publiquement exécuté à Bourg-en-Bresse le 31 décembre 1898. Le pouvoir politique met ainsi un terme à une affaire synonyme à ses yeux de trouble à l’ordre public. Les initiatives contestables qu’a prises le juge Fourquet au cours de son instruction ne sont pas approuvées pour autant : le magistrat n’obtiendra jamais la reconnaissance qu’il espérait. Déçu de ne pas connaître de promotion significative dans sa carrière, il finit par démissionner de la magistrature en 1912 et publie en 1931 un auto-plaidoyer sur ce qui demeure l’affaire de sa vie. Son ouvrage n’est aujourd’hui qu’un élément parmi d’autres de l’abondante bibliographie consacrée à Vacher.

Que reste-t-il de l’affaire Vacher ?

Le rapport final des docteurs Lacassagne, Pierret et Rebatel illustre en effet l’amorce d’une évolution majeure mais alors encore peu visible de la pratique de l’expertise de cette fin de siècle. Alors que Vacher aurait probablement été, dans le premier tiers du XIXe siècle, considéré par les médecins aliénistes comme un irresponsable au seul titre, selon l’expression même de Vacher de « l’abominalité de ses actes », les experts de 1897 ont concilié dans leur appréciation le diagnostic d’une anormalité psychique avec un constat de responsabilité pénale. Ce rapport d’expertise ne fut certes pas le premier à adopter une position permettant de rendre une justice opérationnelle mais l’affaire Vacher occupe une place de choix – par son retentissement public et une mémoire entretenue jusqu’à nos jours – dans une lignée de causes célèbres de crimes de sexes et crimes de sang dont les auteurs furent reconnus responsables pénalement. Considéré sous cet angle, le traitement judiciaire du cas Vacher marque une étape dans un processus de responsabilisation des « anormaux » mentaux qui ne sera constaté et mis en débat… qu’un siècle plus tard.

Pour en savoir plus :

Il y a des montagnes de livres, d’articles ! Mais on peut surtout voir ou revoir le fim de Bertrand Tavernier : Le juge et l’assassin avec Philippe Noiret et Michel Galabru.

Cliquez ici pour télécharger l'article :