Jean Galmot : De Guyenne en Guyane.

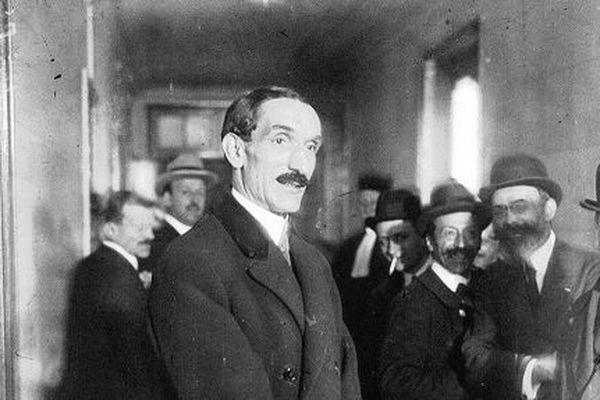

Si peu de gens ont lu Jean Galmot, plus nombreux peut-être sont ceux qui connaissent sa vie, par l'intermédiaire du récit qu'en a fait Blaise Cendrars dans « Rhum », exclusivement consacré à « l’aventure de Jean Galmot». Jean Galmot méritait bien un biographe du calibre de Cendrars, tant son destin fut peu banal. Cendrars le rencontre en 1919. Il est député de Guyane et riche homme d'affaires. Il traîne alors une mauvaise réputation, qui est aussi sa légende : « une espèce de nabab, qui faisait une noce à tout casser », « un ancien pirate » qui « s'était fait proclamer roi des Nègres » et « avait assassiné père et mère », un spéculateur sans scrupule qui aurait acquis « des douzaines de châteaux». Dans ces pages, l’écrivain traduit la philosophie du personnage en ces termes : « Voilà un homme qui dès son arrivée, s’est aperçu que ces noirs (et ces indiens) ne sont pas des êtres d’une race inférieure, mais des hommes donc des frères, et qu’au surplus ce pays est le leur, que, par conséquent, ce qu’il produit est aussi à eux, et qu’ils doivent en profiter... » Des idées humanistes d’une étonnante modernité !

Une enfance périgourdine.

Né le 2 juin 1879 à Monpazier, en Dordogne, Jean Galmot était l’avant-dernier d’une famille de sept enfants à laquelle s’ajoutaient quatre frères adoptifs (ses parents, Édouard et Anne, ayant adopté les orphelins de l’un de ses oncles). Fils d’instituteur, passionné de lecture, il réussit de brillantes études à l’école libre des Récollets (ancien couvent des Récollets, aujourd’hui Maison des Bastides) alors même que l’étude l’ennuie. Très jeune, à onze ans, il est admis à l’École apostolique qui formait les missionnaires. À vingt ans, il parle couramment quatre langues étrangères : allemand, anglais, italien et espagnol. Déjà, la soif de l’aventure l’étreint et il abandonne le professorat pour occuper un poste de précepteur tout d’abord dans les Vosges, puis en Italie. Son parcours est celui d’un humaniste protéiforme.

Journaliste et dreyfusard convaincu.

À vingt-cinq ans, il devient chroniqueur et brillant journaliste. Ce dreyfusard convaincu apporte à la révision du procès de Dreyfus des informations patiemment recueillies, pendant les deux ans qu’on duré son enquête, et révélées à Jaurès. Elles prouvaient que Dreyfus n’avait jamais eu de rapport avec des services de renseignements de l’Allemagne. Le nom de Jean Galmot devient connu du grand public grâce à l’article paru dans Le Petit Niçois du 13 mars 1904, à propos de l’affaire Dreyfus. Il joue un rôle important dans la réhabilitation du capitaine.

Les salons mondains de la Côte d’Azur lui sont ouverts. Il y fait la connaissance d’une jeune Américaine, Marianne Antoinette Heydecker, âgée de huit ans de moins que lui, née à Paris et arrivant de Russie, où son père, William Alexander, y était consul des États-Unis. Ils se marient le 24 octobre 1905. Le mariage n’empêche pas Jean Galmot de fréquenter les salles de jeux et tous les lieux où l’on s’amuse. Mais en 1906, son beau-père, qui a les pieds sur terre, le charge de se rendre en Guyane, où il possède un placer (une concession pour l’exploitation de l’or), le Placer Élysée sur la crique Lézard, non loin de Mana.

Devenu Guyanais.

Jean Galmot s’embarque seul pour Cayenne. De là, en pirogue, il gagnera le placer « Elysée », mais ne s’y attardera pas, n’y trouvant, semble-t-il, aucun intérêt. En revanche, ayant été chargé à cette occasion d’une mission par Millès-Lacroix, Ministre des Colonies, il explore le bassin de la Mana. Rentré en France, il fait plusieurs conférences sur la Guyane, ce qui lui vaut d’être admis à la Société de Géographie, ainsi qu’à celle des ingénieurs coloniaux.

Mais le virus s’est incrusté en lui. On dit alors, en Guyane, que l’intéressé a bu du « bouillon d’awara » (l’Awara ou aouara, « Astrocaryum vulgare », est une sorte de palmier oléagineux). Galmot y retourne et il est tour à tour orpailleur, balatiste (forestier exploitant l’arbre appelé balata), planteur, puis fondé de pouvoir de la Maison Chiris, qui a ouvert un comptoir à Cayenne.

En 1917, Jean Galmot s’installe à son compte. Il crée plusieurs usines d’essence de bois de rose. Il achète une plantation de canne à sucre afin de produire du rhum, et innove en organisant une collecte de la production des petits producteurs. Son besoin d’équité tranche avec les pratiques colonialistes qui ont cours en Guyane. En faisant travailler le petit peuple guyanais, tout en lui garantissant des prix d’achats proches des cours mondiaux (en particulier pour l’or, le bois de rose et le bois de balata), il se fait mal voir des autres exploitants, prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Il soulage la misère de ses ouvriers en les rémunérant décemment et en appliquant la législation du travail de l’époque, la loi de 1898 (avant lui, un employé était tout bonnement renvoyé suite à un accident invalidant...). Avec ses fonds propres, il prend en charge l’éducation des jeunes les plus pauvres en créant des bourses locales. Il devient « Papa Galmot » une expression qui témoigne de toute l’affection du peuple et qui a du sens auprès des plus démunis.

Son activité est débordante. Pilote d’avion et d’hydravion, il met en place les premières liaisons aériennes entre la côte et l’intérieur du pays. Il est également à l’origine d’une ligne de chemin de fer. Il crée des comptoirs aux Antilles, à la Réunion, à Panama. Ses entreprises sont aussi en métropole, à Paris, Bordeaux, Carcassonne, Sarlat, Sainte-Sabine... Bientôt, une flotte de plus de quarante navires, frappés à son pavillon, sillonne les mers. Il ravitaille la France en blé (provenant d’Argentine), en café, en cacao, en rhum, en balata et en or. À la tête d’un véritable empire, il fait l’acquisition du château de Montfort, en Dordogne. Rapidement hissé au rang des grandes fortunes de son temps, cette période de faste ne dure guère plus d’une dizaine d’années.

La haine a la vie dure.

Une telle puissance a bien sûr d’importantes répercussions en Guyane, à tel point que la vie économique est dominée par Jean Galmot, et, selon une loi bien connue, l’économique va agir sur le politique. Quand, après la guerre, se profilent à l’horizon les élections législatives, on pense tout naturellement à Jean Galmot. Le candidat sortant est l’ancien gouverneur de la Guyane, Albert Grodet, qui a été élu en 1910 et maintenu en fonction depuis, en raison de la guerre. Jean Galmot se présente aux élections de 1919, sans étiquette politique, mais avec un programme qu’il expose sur place durant la campagne électorale, avec un talent oratoire qu’on ne lui soupçonnait pas. Jean Galmot remporte largement la victoire dès le premier tour. C’est un idéaliste et anti-esclavagiste qui est élu, le 30 novembre 1919. Il s’oppose aux familles créoles et prend parti, avec les Noirs et les Indiens, contre le bagne de Cayenne. Député, il fait partie des non-inscrits au Parlement, où son activité est intense. Il devient vice-président de la Commission de la Marine marchande, secrétaire de la Commission des colonies et protectorats, membre de la Commission des transports aériens, du Comité d’action républicaine aux Colonies françaises, du Conseil supérieur des colonies du groupe des députés coloniaux, secrétaire du groupe de l’Aviation... C’est encore lui qui est l’auteur d’une proposition de loi portant sur la création d’une loterie nationale destinée à améliorer la situation des finances de l’État détériorée par la guerre.

La guerre finie, il se retrouve avec une énorme cargaison de rhum qu’il avait payée et qu’il ne peut plus écouler dans les marchés d’État (à destination des pharmacies, hôpitaux et tranchées). Devenu vulnérable, tous ses détracteurs vont s’acharner contre lui : les politiciens, dont il dénonce la corruption, mais aussi ceux qui évoluent dans le monde des affaires et qui le jalousent. « L’affaire des rhums » éclate le 31 mars 1921. On l’accuse d’avoir accaparé le commerce des rhums réquisitionnés par l’Armée. Quatre jours plus tard, et avec son accord, la Chambre des Députés lève son immunité parlementaire. Le cinquième jour, Galmot est arrêté à Paris et incarcéré dans la plus grande illégalité, pendant neuf mois, à la Prison de la Santé, dans une cellule sordide. C’est dans ces circonstances qu’il terminera l’ouvrage qu’il a commencé et qui s’intitule « Un mort vivait parmi nous. » Il garde confiance et, en janvier 1922, il est remis en liberté provisoire. Le 17 décembre 1923, s’ouvre le procès. Après bien des rebondissements (les plaignants retirent leurs plaintes), Galmot est condamné à un an de prison avec sursis, condamnation assortie de 10 000 francs d’amende.

Guyanais à jamais.

Discrédité à Paris, il regagne la Guyane. Dans un document écrit de sa main le 15 mars 1924, Jean Galmot jure de « rendre la liberté à la Guyane » et de lutter « jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour affranchir mes frères noirs de l’esclavage politique ». En 1928, il regagne la Guyane une nouvelle fois, avec la ferme intention de se représenter aux élections. Il est accueilli par une foule immense. Son élection ne fait aucun doute. Mais les résultats du scrutin, truqués, donnent vainqueur, le député Eugène Lautier, parachuté le temps de la campagne électorale. Le décès suspect de Galmot survenu le 6 août, quelques semaines après la validation des votes par la Chambre des députés, provoque un déferlement de violence à Cayenne. Il faut venger « Papa Galmot » ! Trois amis de Gober, le Maire de Cayenne (l’homme qui a juré la perte de Galmot) sont lynchés dans la rue. Il s’agit de Bougarel, Laroze et Clément. Deux autres, Jubel et Tébia, sont assassinés chez eux.Suite à ces émeutes, trente-six personnes sont arrêtées, mais seules quatorze d’entre elles, dont deux femmes, seront inculpées pour pillages, crimes et complicité de meurtres lors d’un procès retentissant (délocalisé à Nantes, pour des raisons de sécurité). Les insurgés de Cayenne, comme on les appelle, seront tous acquittés le 21 mars 1931, grâce à la brillante plaidoirie de Gaston Monnerville, l’un de leurs avocats.

Pour en savoir plus :

- Blaise Cendrars, Rhum : L'Aventure de Jean Galmot, Grasset, 1930 ;

- André Bendjebbar, Jean Galmot, le prophète de Guyane, le Cherche Midi, 2010.

Filmographie :

- Alain Maline, Jean Galmot, aventurier, avec Christophe Malavoy, 1990

Cliquez ici pour télécharger l'article :

Antoine Bruny d'Entrecasteaux : à quelques miles de la gloire.

Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle et le début du XIXème, les marins-explorateurs sont légion à sillonner les mers du sud. Dans ces contrées encore méconnues, que constituent le continent austral et l’Océanie, la concurrence fait rage entre les deux grandes puissances maritimes de l’époque : La France et la Grande-Bretagne. Entre Cook, Bougainville, Lapérouse, Dumont d’Urville, il est difficile de se frayer un chemin vers la célébrité. Bruny d’Entrecasteaux avait tout pour entrer dans ce cercle restreint, le destin en a voulu autrement. C’est peut-être au sud de l’archipel des Santa Cruz, lorsqu’il est passé à quelques miles de Vanikoro, qu’il a raté sa chance.

Un marin aux origines terriennes.

Antoine est de deuxième fils de Jean-Baptiste Bruny, marquis d'Entrecasteaux (1701-1793), président à mortier[1] du Parlement de Provence, et de Dorothée de L'Estang-Parade. Il voit le jour le 7 novembre 1737 à Aix-en-Provence. Son frère Jean-Paul Bruny d'Entrecasteaux (1728-1794), lui aussi président du Parlement de Provence, a été guillotiné sous la Révolution. Antoine ne manifeste aucun gout pour le droit. Après des études au collège des Jésuites d'Aix-en-Provence, s'engage comme garde de la Marine en juillet 1754, à l'âge de quinze ans. Dès lors, ses séjours sur la terre ferme deviennent rares, c’est sur le pont des navires qu’il va passer l’essentiel de sa vie.

Une carrière d’officier de marine.

Embarqué en 1755 sur la frégate la « Pomone », à Cadix et à Saint-Domingue, il passe l'année suivante, au début de la guerre de Sept Ans, dans l'escadre de La Galissonière avec laquelle il participe, à bord de la Minerve, à la prise de Minorque le 20 avril 1756. Il est promu enseigne de vaisseau en avril 1757.

De cette époque à 1768, il effectue plusieurs croisières dans l'Océan atlantique et sur les côtes de France. En 1764, il embarque sur la frégate « l'Hirondelle », commandée par M. de Chabert, et qui était destinée à faire une campagne d'observations astronomiques. À son retour il passe sur le vaisseau « l'Etna », qui faisait partie de l'escadre aux ordres du comte du Chaffault, destinée à l'Amérique.

Lorsqu'en 1769 le maréchal de Vaux est chargé de soumettre la Corse, d'Entrecasteaux obtient le commandement d'une felouque dans la division navale aux ordres de M. de Broves, qui devait protéger cette expédition. Sa bravoure lors de l'expédition lui vaut d'être nommé lieutenant de vaisseau en février 1770.

À la suite de différentes affectations, de 1770 à 1776, dont une sur L'Alcmène commandée alors par son parent, le bailli de Suffren, il est fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Lorsqu'en 1778, la guerre éclate entre la France et l'Angleterre, d'Entrecasteaux est nommé au commandement de la frégate « l'Oiseau », de 32 canons de huit. Cette frégate est chargée de la protection des convois expédiés de Marseille dans les divers ports du Levant, principalement des corsaires barbaresques. Au cours d'une de ses traversées depuis Marseille vers Smyrne, alors qu'il escorte un convoi composé de nombreux navires, il rencontre deux corsaires tunisiens, supérieurs en force, mais il manœuvre avec habileté et parvient à mettre son convoi en sûreté.

Au mois de mars 1779, il reçoit un brevet de capitaine de vaisseau, et M. de Rochechouart le choisit pour commander « Le Majestueux », de 110 canons, sur lequel il arbore son pavillon. À la paix de 1783, le maréchal de Castries, alors ministre de la Marine, qui avait su apprécier le mérite d'Entrecasteaux, le nomme directeur adjoint des ports et arsenaux.

Il obtient alors le commandement de la frégate « la Mignonne » qu'il mène au Levant, puis en 1782 celui du Majestueux, avec lequel il participe, sous les ordres du comte de Guichen, au combat du Cap Spartel. Curieusement, il demande à partir en retraite en 1885 (il n’avait que 48 ans), mais il continue à naviguer dans l’océan Indien et parvient même à créer une nouvelle route entre l’Europe et la Chine. Il conduit une expédition héroïque, contre vents (de mousson) et marées, dans une région dangereuse, le long de côtes alors inconnues. Son succès lui valut d’être nommé gouverneur général des Mascareignes : île Rodrigues, île de France (Maurice) et île Bourbon (La Réunion). Finalement, d’Entrecasteaux rentre en France en novembre 1789.

Sur les traces de Lapérouse.

Malgré l’agitation qui régnait en 1791, le sort de l’expédition de monsieur de Lapérouse ne laissait pas indifférent. Composée de deux frégates (La Boussole et l’Astrolabe), elle avait quitté Brest le premier août 1785. Cette expédition, autour du monde, visait à compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique.

Voir https://www.pierre-mazet42.com/le-depart-de-monsieur-de-laperouse

Voir également : https://www.pierre-mazet42.com/les-malheurs-de-monsieur-de-laperouse

L’importance de la mission de Lapérouse n’échappa pas à l’Assemblée constituante ; celle-ci décida d’envoyer dans le Pacifique rien de moins qu’un contre-amiral, Antoine Bruny d’Entrecasteaux. Bien évidemment, la possibilité d’une catastrophe n’était pas écartée et le pouvoir politique souhaita, pour cette nouvelle expédition, doubler en quelque sorte celle de Lapérouse. Si celui-ci avait bel et bien disparu, d’Entrecasteaux, ayant à son bord une belle brochette de scientifiques, devait pouvoir faire avancer les sciences tout en effectuant ses recherches : comme en 1785, embarquèrent donc à bord, naturalistes, géographes, botanistes, géologues, et autres ingénieurs, tous des sommités dans leur domaine respectif.

La préparation de ce très long voyage mobilisa des fonds importants, mais le roi, comme l’Assemblée constituante, ne regardèrent pas à la dépense. Deux navires de commerce polyvalents, des gabares, furent affectés à l’expédition ; remises à neuf, leurs coques doublées de cuivre pour éviter l’attaque des tarets[2], équipées de canons, « La Truite » et « La Durance » devinrent « La Recherche » et « L’Espérance ».

D’Entrecasteaux mit le cap sur l’Afrique du Sud, passa Bonne Espérance, fit escale au Cap avant de repartir le 21 avril 1792 en longeant le Natal. Le navigateur connaissait bien cet océan et il lui fallut moins de deux mois pour atteindre la Tasmanie.

A l’emplacement de l’actuelle ville d’Hobart, les navires se mirent à l’ancre et refirent leurs provisions alors que les scientifiques herborisaient. Dans ce qu’ils avaient baptisé « baie de la Recherche », les Français demeurèrent vingt-cinq jours avant de se lancer dans leur course à travers l’Océanie, sur la piste de Lapérouse. Recherchant, en vain, des traces du naufrage de Lapérouse dans les iles de l'Amirauté[3], d'Entrecasteaux gagna Amboine où, après un an de campagne, il fallait réparer les bâtiments et se procurer des vivres.

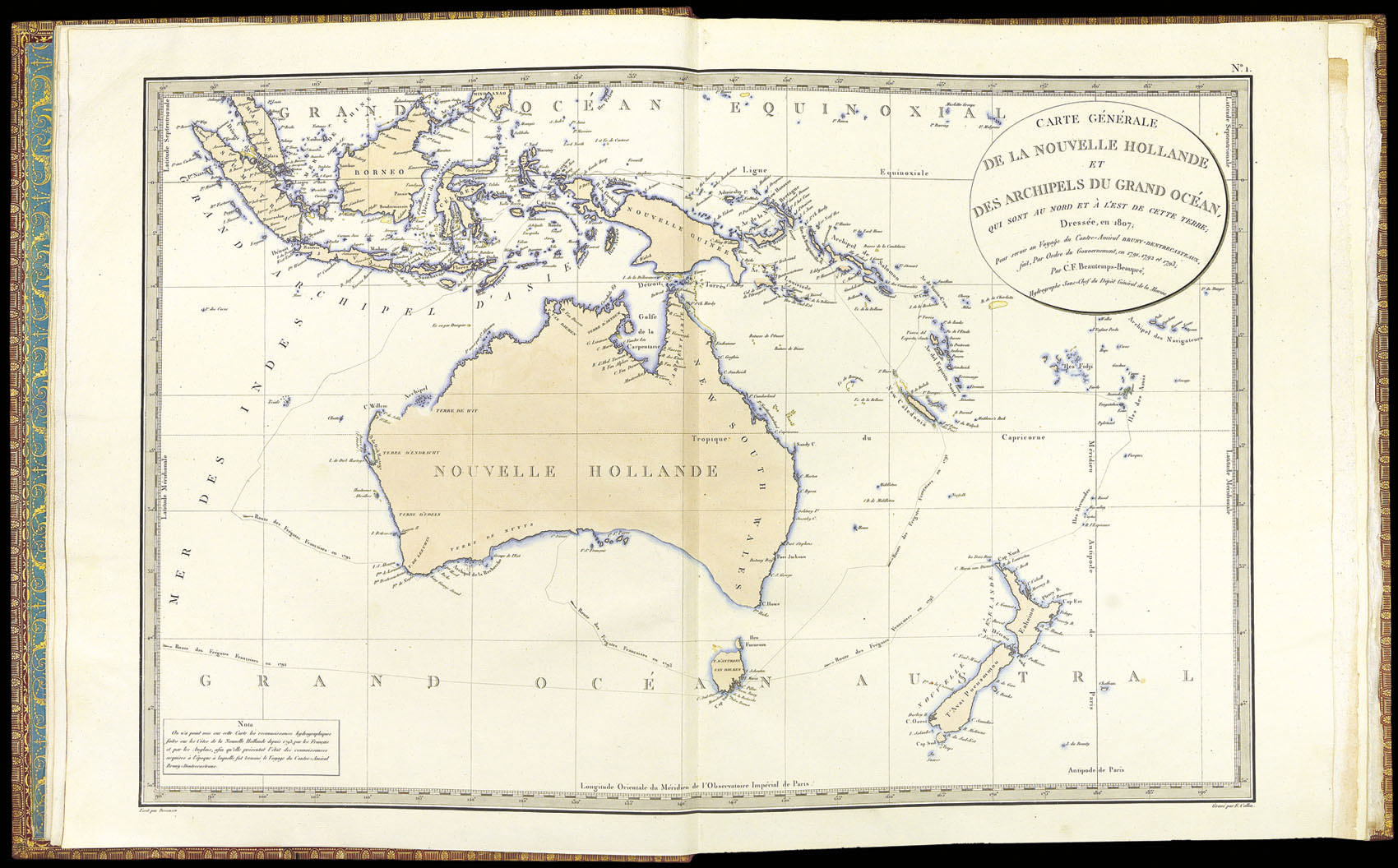

La navigation continua, longeant la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande[4] ; mais, en janvier 1793, le manque d'eau douce obligea à abandonner la reconnaissance de cette côte et à gagner la terre de Van Diemen et le canal découvert neuf mois auparavant. Les voyageurs y séjournèrent plus d'un mois et purent compléter les cartes et les observations astronomiques, botaniques, zoologiques, minéralogiques... faites l'année précédente. Ils purent aussi rencontrer des naturels qui leur parurent extrêmement aimables. Ils repartent du canal d'Entrecasteaux avec l'impression d'avoir découvert une région du plus grand intérêt et ils ne dissimulent pas, dans leurs journaux, les grandes ressources que l'on peut y trouver (climat tempéré, végétation abondante, arbres superbes. Puis, les bâtiments gagnèrent les iles des Amis, la partie nord -est de la Nouvelle- Calédonie, les iles Salomon. Avant de les atteindre, ils longent, entre autres terres, celle que d'Entrecasteaux nomma ile de la Recherche, qui n'était autre que Vanikoro, où avaient fait naufrage Lapérouse et ses compagnons. C’est ici qu’il manqua son rendez-vous avec l’histoire, puisqu’il passa le long des côtes de Vanikoro où se trouvaient peut-être les survivants de l’expédition de Lapérouse, voire l’explorateur lui-même. Mais, d’Entrecasteaux naviguait un peu trop loin au large et continua sa route jusqu’aux Salomon. Au nord-est de la Nouvelle-Guinée, le 20 juillet 1793, à 19 heures, totalement épuisé par le scorbut qui le rongeait autant que ses hommes, le contre-amiral d’Entrecasteaux mourut dans sa cabine sans savoir qu’il était passé à deux doigts, et quelques milles nautiques, de résoudre le mystère Lapérouse…

Alexandre d’Hesmivy d’Auribeau lui succéda et se rendit aux Moluques pour sauver ceux qui pouvaient encore l’être, sans savoir qu’à cette époque, la guerre entre la France et la Hollande avait été déclarée.

Une expédition décimée.

Après avoir longé la Nouvelle-Guinée, l'expédition arriva, finalement, en octobre 1793, au comptoir hollandais de Sourabaya, dans l'île de Java. Là, il fut impossible à d'Auribeau, le nouveau chef de l'expédition, de poursuivre sa mission. En effet, la diminution de l'effectif valide s'ajouta aux évènements internationaux pour l'empêcher de quitter Java. Par les Hollandais les voyageurs avaient eu enfin des nouvelles de France, apprenant les bouleversements de la Révolution et la guerre avec la Hollande. La mésentente entre savants et marins, qui avait régné durant tout le voyage, compliquée par les divergences politique provoqua l’apparition d’un parti de la République et d’un autre favorable aux royalistes. Devant cette situation, les Hollandais désarmèrent les bâtiments. Le nombre des décès et l'aggravation des dissensions dues à l'inaction, obligèrent d'Auribeau à vendre les deux frégates à la Compagnie hollandaise des Indes, moyennant le rapatriement des hommes et des papiers vers l'Europe. L'embarquement se fit en décembre 1794 sur le convoi hollandais transportant vers la Hollande les épices et autres produits de la Chine et des Indes. Mais, en juin 1795, les vaisseaux furent capturés par les Anglais.

Des résultats de premier ordre.

Les membres de l'expédition qui étaient encore sur le convoi (à peine la moitié de l'effectif du départ) se retrouvèrent en Angleterre d'où ils purent, à l'occasion d'échanges de prisonniers, regagner la France. Toutefois le dernier chef de l'expédition, Rossel, qui avait remplacé d'Auribeau mort à Java, resta à Londres et veilla sur les documents de l'expédition. En effet, les voyageurs avaient été dépossédés par le commandant de l'escadre anglaise, Essington, embarqué sur le Sceptre, des archives de l'expédition, et ce malgré leurs protestations. A l'arrivée à Londres, ces archives furent déposées à la douane, puis à l'Amirauté. Ces documents consignaient les résultats de l'expédition de d'Entrecasteaux. Ce navigateur, s'il n'avait pas découvert de terre importante, avait déterminé avec la plus grande précision la position de toutes les côtes qu'il avait visitées, et c'était là le principal résultat de la campagne. Tous les marins embarqués étaient conscients de la valeur de ce travail auquel ils avaient participé. L'un des matelots de la « Recherche » exprimait ainsi sa crainte de voir les Hollandais s'emparer de ces précieux documents nautiques, à Java :

« Peut-être en France nous saura-ton mauvais gré d'avoir livré nos canons ou nous être desarmé mais tout l'équipage état-major et capitaines ont envisagé que nous n'avions point été expédié pour faire la guerre mais pour recueillir des cartes qui sont à bord. C'est à nous de chercher tous les moyens de les sauver puisque c'est le fruit de notre voyage en les perdant nous perdons tous ».

Ces cartes sont d'une qualité extraordinaire grâce à la méthode que l’ingénieur-géographe Beautemps-Beaupré mit au point au cours de la campagne. Elles sont complétées par des renseignements très précis sur les vents, les courants, les accès des régions visitées, des vues des côtes ...

Dans toutes les caisses provenant de l'expédition et qui furent déposées à Londres, il y avait aussi des collections de pierres, d'oiseaux, d'insectes et toutes sortes d'objets, d'outils et d'armes que l'on s'était procurés auprès des peuples que l'on avait rencontrés. Tous les voyageurs, et certains avec une exactitude scientifique, avaient décrit les mœurs, les instruments, la langue des sauvages qu'ils avaient pu approcher. Pour les habitants de Tasmanie, race qui a totalement disparu dès le milieu du XIXe siècle, il s'agit d'une source très importante, car les membres de l'expédition de d'Entrecasteaux avaient avec eux des relations privilégiées.

Voilà pourquoi Antoine Bruny d’Entrecasteaux et ses hommes méritent mieux qu’une simple phrase au milieu de l’histoire de monsieur de Lapérouse.

Pour en savoir plus :

Hélène Richard, Le voyage de d'Entrecasteaux à la recherche de Lapérouse, Paris, Éditions du Comité des travaux Historiques et Scientifiques, 1986

Cliquez ici pour télécharger l'article

[1] Sous l’ancien régime, titre donné aux présidents de la Grand’Chambre, la chambre la plus importante au sein du Parlement. En 1789, on dénombre 11 parlements : le Parlement de Paris et 10 parlements en province.

[2] Mollusque marin lamellibranche, bivalve, au corps vermiforme, qui creuse des galeries dans les bois immergés.

[3] Les îles de l'Amirauté sont un groupe de dix-huit îles dans l'archipel Bismarck, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elles sont parfois appelées les îles Manus, d'après l'île principale.

[4] La Nouvelle-Hollande est le deuxième nom européen de l'Australie après celui de La Grande Jave donné par les cartographes français de l'École de cartographie de Dieppe dès le milieu du XVIème siècle.

Pétrus Faure, Benoit Frachon : deux gars de l’Ondaine

Ils sont nés à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, tous deux à la Ricamarie (département de la Loire). Pétrus voit le jour le 11 octobre 1891. Benoit ne le suit pas de loin, il pousse son premier cri le 13 mai 1893. Sans doute ont-ils partagé leurs jeux de gamins ! Mais, ils sont arrivés à une époque et dans une région, où la vie ne laisse guère d’espace entre l’enfance et l’âge adulte. Pétrus, « intelligent » et doté d’une « excellente mémoire », doit interrompre ses études dès l’âge de onze ans. Trop jeune pour être ouvrier, il est « loué » comme berger à un paysan de Saint-Victor-sur-Loire (Loire). À treize ans, il entre dans une usine de limes du Chambon-Feugerolles comme apprenti métallurgiste. À seize ou dix-sept ans, il quitte l’usine et va rejoindre son père aux mines de Montrambert. Comme ses frères et sœurs, Benoît Frachon reçoit une éducation religieuse, mais il fréquente l’école publique. Il entra au Cours supérieur de l’école du Chambon-Feugerolles, mais, après avoir échoué au concours des bourses, il abandonne les études deux ans plus tard. A treize ans, il devient apprenti chez un petit patron, ancien ouvrier métallurgiste il acquiert les bases du métier et peut se faire embaucher après la mort de son père dans une boulonnerie, où il devint tourneur grâce à l’aide de l’outilleur avec lequel il travaillait. Dans les années 1910, ils font cause commune. La vallée de l’Ondaine est le théâtre de violents affrontements sociaux. Ils appartiennent alors à un petit groupe libertaire créé en 1909 par des mineurs et des ouvriers métallurgistes. Ils diffusaient La Guerre sociale, l’hebdomadaire de Gustave Hervé, lisaient La « Vie ouvrière » de Pierre Monatte, participaient à quelques manifestations d’ « action directe » comme le sabotage de lignes télégraphiques et téléphoniques.

La grande guerre : une séparation provisoire.

Pétrus Faure, enrôlé au 23e RI, déserte au bout de quelques semaines. Il mène, de 1912 à la guerre, sous un faux nom, la vie errante d’un compagnon anarchiste, véritable « tour de France » qui le conduit successivement à Genève, Maubeuge, Paris, Orléans, Lyon, de nouveau Genève, Vevey, Fribourg, Annecy, Grenoble, Paris, Melun, Tonnerre enfin.

Le 2 août 1914, il se livre aux autorités militaires. Il subit quatre mois de prison et reprend sa place dans son régiment. Envoyé au front, il est blessé, puis mobilisé à Givors (Rhône), aux usines Prénat. En 1918, il repart au front, et est grièvement blessé. Il est décoré de la Croix de guerre et de la Médaille militaire. De son côté, Benoit, affecté dans le service auxiliaire à cause de sa forte myopie, se trouvait au magasin d’habillement du 30e régiment d’artillerie à Orléans lorsque la guerre éclata. Réintégré alors dans le service actif, il fut mobilisé comme ouvrier à l’Arsenal de la Marine de Guérigny dans la Nièvre : sa qualification professionnelle lui évita ainsi le front.

La paix les rapproche, puis les éloigne.

Les années 1919-1920 sont marquées par d’importants mouvements sociaux. Les prix flambent et les salaires sont à la traine. De plus, le mouvement syndical est traversé par la rivalité entre « anarcho-syndicalistes » et les partisans d’un syndicalisme lié au parti communiste qui a vu le jour au congrès de Tours. Malgré son lourd passé d’anarchiste, Pétrus Faure est embauché, comme mouleur, aux usines Leflaive à la Chaléassière. Mais son ami Benoit n’est jamais très loin. Tous deux animent le conseil syndical de la métallurgie qui rallie la CGTU. Ce ralliement permet de battre la direction « anarcho-syndicalistes » de l’Union départementale et à Benoît Frachon d’en devenir le secrétaire permanent. Ils sont arrêtés tous deux en 1924 et condamnés à quatre mois de prison. En 1921, Petrus Faure épouse Louise de Lemps, une institutrice avec pour témoin, Benoit Frachon.

Pétrus Faure et Benoit Frachon ont suivi pendant vingt ans un chemin commun. Dès le milieu des années vingt, se dessinent deux trajectoires de vie qui vont les conduire à deux destins différents sinon opposés.

Pétrus Faure reste l’homme de l’Ondaine

Dès la sortie de la guerre, Pétrus Faure s’engage dans la vie politique locale. Il est élu maire du Chambon-Feugerolles dès sa sortie de prison en 1925. C’était le début d’une œuvre municipale de longue haleine, puisque le nouveau maire allait occuper son siège sans interruption, à l’exception d’une brève parenthèse sous le régime de Vichy et au lendemain de la Libération, de 1925 à 1973. Pétrus Faure inaugura en particulier une politique de grands travaux qui devait transformer la morne agglomération ouvrière : c’était, entre les deux guerres, « une des rares cités où l’on construisait des habitations, des écoles, des marchés publics, et où on installait parc et terrain de sports », rappelait-il, non sans fierté, dans « Un témoin raconte ». Candidat communiste de la 4e circonscription de Saint-Étienne aux élections législatives de 1928, Pétrus Faure fut battu au deuxième tour par le réactionnaire Taurines qui l’emporta de justesse par 11 593 voix contre 11 129. Le candidat du Parti Communiste eut sa revanche aux élections cantonales du 14 octobre 1928 où il retrouva sans peine son siège de conseiller d’arrondissement. La grève générale du 1er août 1929, déclenchée à l’instigation de la IIIe Internationale dans le cadre d’une Journée internationale contre la guerre, fut l’occasion de sa rupture avec le Parti. Pétrus Faure participe, en 1931, à la création du Parti d’Unité Prolétarienne (PUP) dont les dirigeants, dans la Loire, sont presque tous des élus locaux. Il reste membre du PUP jusqu’à sa fusion avec la SFIO en 1938.

Pétrus Faure est élu sous l’étiquette PUP, conseiller général du Chambon-Feugerolles, au premier tour des élections cantonales de 1931. Il est réélu jusqu’en 1973, à l’exception de la période 1940-1952. Il devient alors le doyen d’âge et d’ancienneté.

Il est élu député de la 4e circonscription de Saint-Étienne, dès le premier tour des élections de 1932 et réélu en 1936, toujours sous l’étiquette PUP. Élu vice-président de la commission des mines, Faure dirige, en 1936, une commission d’enquête sur les mesures d’hygiène et de sécurité dans les mines de France et d’Afrique du Nord. Il est à l’origine de la création du fonds national de chômage et de l’officialisation de la fête du Travail.

Le 10 juillet 1940, il s'abstient volontairement lors du vote sur la remise des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il est alors démis de ses fonctions par le régime de Vichy. À la Libération, il est membre du jury de la Haute Cour de justice et assiste au procès du maréchal Pétain. Il retrouve en 1947 ses fonctions à la mairie du Chambon-Feugerolles, qu'il conserve jusqu'en 1971. Il ne retrouve pas, en revanche, de mandat parlementaire.

Il révèle dans un livre édité à compte d'auteur, « Un Témoin raconte (1962) », le secret des délibérations ayant abouti à la condamnation à mort de Pétain - votée par 14 voix contre 13 selon lui. Cela lui vaut d'être inculpé en 1965 pour violation du secret professionnel et d'être jugé en correctionnelle l'année suivante, en compagnie d'un autre ancien juré (Gabriel Delattre). Relaxés en première instance, ils sont condamnés en appel. En 1968, dans le périodique de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, il demande la révision du procès de 1945 car il se dit convaincu que Pétain n'a pas collaboré volontairement et qu'il n'a pas trahi. En 1973, il publie un ouvrage, « Un Procès inique », préfacé par l'avocat de Pétain, Jacques Isorni, dans lequel il revient sur le procès Pétain en dénonçant son caractère politique et sa partialité. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages d'histoire locale et sociale.

Devenu aveugle, Pétrus Faure vit au Chambon-Feugerolles jusqu’à sa mort survenue en 1985.

Benoit Frachon : un destin national.

À partir de 1928, Frachon accède à des responsabilités supérieures. En accord avec les orientations de la direction de l’Internationale Communiste, il participe à des réunions à Moscou et entre au bureau politique du PCF : il est l’archétype de cette génération de dirigeants communistes qui connaît une promotion très rapide (trois ans en l’occurrence).

Au début des années 1930, Frachon se trouve au cœur de la ligne qui triomphe dans le communisme français, faite du repli de la tendance sectaire et de recherches de l’unité à la base avec les ouvriers et non avec les dirigeants socialistes ou syndicalistes « confédérés » (appelés ainsi pour les différencier des unitaires de la CGTU). Alors que se développent en France les premiers effets de la crise de 1929, le communisme et le syndicalisme à volonté révolutionnaire voient leur audience se rétrécir. Frachon, comme beaucoup de militants, subit les conséquences de la répression gouvernementale et est interné à la prison de la Santé. Dès 1931, il est porteur d’analyses alors nouvelles sur le mouvement syndical, attirant l’attention sur la nécessité de s’attacher aux petites revendications des travailleurs. Il devient le porte-parole convaincu de la lutte pour l’unité syndicale, sous la bannière de la CGTU, sur la base de la défense des revendications et des intérêts de la classe ouvrière. Frachon veut gagner les masses ouvrières : pour cela il faut d’abord s’occuper de la réalité ouvrière, réaliser le front unique des exploités, refuser de « faire faire le tour du monde à des prolétaires dont la préoccupation dominante est l’augmentation de leurs salaires ». »

À partir de 1933, devenu secrétaire de la CGTU, Frachon se situe au cœur d’une stratégie unitaire qui recherche non seulement le rapprochement avec les ouvriers confédérés et socialistes, mais aussi avec leurs dirigeants. Membre du bureau politique du Parti Communiste Français, il va transformer la centrale syndicale en véritable « courroie de transmission » de PCF et en assurer la mainmise sur sa direction pour des dizaines d’années.

Dirigeant de premier plan de la CGT après la réunification syndicale de 1935, Frachon participe à la rencontre CGT/CGPF (patronat) du 6 juin 1936 à l’hôtel Matignon. Dans la Résistance, il est avec Jacques Duclos et Charles Tillon l'un des principaux dirigeants du PCF clandestin, plus spécialement chargé de l'action syndicale. Selon l'historien Jean-Pierre Azéma, le Parti Communiste « doit beaucoup pour sa survie » durant ses années de guerre à Benoît Frachon grâce à la volonté du dirigeant communiste de s'enraciner dans le terreau social, « de coller aux revendications de tous ordres » et de parvenir à une union avec les gaullistes contre les envahisseurs. Le 10 septembre 1944, Frachon énonce les grandes tâches de la CGT : achever victorieusement la guerre, reconstruire l’économie. Il lance la bataille de la production et la relie à la satisfaction des revendications ouvrières. Après la scission qui voit la création de Force Ouvrière sous l’impulsion de Jouhaux, il devient pour 20 ans secrétaire général de la CGT. Frachon se retire progressivement à partir de 1967. Il est le seul survivant du Front populaire à participer aux négociations de Grenelle de 1968, même s’il n’est plus secrétaire général. Il décède aux Bordes (dans le Loiret) le 4 août 1975, quelques mois après son vieil ami Jacques Duclos.

En décembre 1967, Benoît Frachon affiche devant la télévision une réconciliation spectaculaire avec son ami d’enfance et ancien « camarade de lutte », Pétrus Faure.

Pour en savoir plus :

https://maitron.fr/spip.php?article23690

https://maitron.fr/spip.php?article23730

Cliquez ici pour télécharger l'article

La bataille de Little Bighorn n’est pas finie

Dans le roman « Collines noires [1]» de l’auteur américain de science-fiction Dan Simmons, le héros indien lakota, Paha Sapa alias « Collines noires », possède un don remarquable : il lui suffit de toucher un être humain pour pénétrer sa conscience et lire dans son passé comme dans son avenir. C'est en 1876, lors de la bataille de Little Bighorn, qui oppose une coalition de tribus indiennes aux tuniques bleues du général Custer, que le jeune Indien, alors âgé de onze an,s découvre ses pouvoirs visionnaires et divinatoires. Entré fugitivement en contact avec Custer, Collines noires est aussitôt envahi par les pensées du chef de guerre américain, tombé au champ d'honneur. Il va devoir désormais cohabiter avec cet esprit étranger qui loge en lui. Collines noires (en anglais, Black Hills), est également le nom que les Blancs ont donné au territoire sacré des Indiens, dans le Dakota du Sud. Un lieu où, dans les années 1930, ils ont décidé d'édifier une œuvre monumentale à la gloire des Pères fondateurs de la nation américaine : les quatre célèbres statues sculptées sur le mont Rushmore, au coeur même de ce sanctuaire. C'est là que, devenu vieux, Collines noires travaille en tant que dynamiteur, caressant le rêve fou de réduire un jour en poussière ces symboles infamants de la suprématie autoproclamée de l'Homme blanc.

Aujourd’hui, au cœur des Black Hills (Dakota du Sud) verdoyantes et boisées, les Sioux ont entrepris de rendre hommage à Crazy Horse, figure héroïque de la résistance indienne, dans le granit noir qui surplombe leurs terres sacrées. La plus emblématique des tribus nord-américaines, que les migrants pensaient vouée à la disparition à la fin du XIXe siècle, a survécu. Le projet fou du Crazy Horse Memorial (composé, outre la sculpture monumentale, du musée indien d'Amérique du Nord et d'un centre culturel amérindien) est aujourd'hui le symbole de sa résurrection culturelle et spirituelle. Non, la bataille de Little Bighorn n’est pas terminée.

La conquête des Black Hills.

Les Black Hills (Paha Sapa en lakota) sont considérées par les Amérindiens comme des terres sacrées, revendiquées par les Lakotas depuis leur victoire sur les Cheyennes en 1776. Le traité de Fort Laramie de 1868, qui conclut la guerre de Red Cloud, intègre les Black Hills dans la Grande Réserve sioux, d'où les non-Indiens sont exclus. Alors que les Black Hills étaient souvent considérées comme « terra incognita », les rumeurs de découverte d’or dans ces montagnes sont vérifiées par l’expédition de George Armstrong Custer en 1874, qui ouvre en entrant dans les Black Hills ce que les Amérindiens appelèrent « la piste des voleurs ». À cette époque, l’économie américaine subit de plein fouet les effets de la Grande dépression de 1873, et les mineurs se lancent dans une ruée vers l'or dans les Black Hills, en violation du traité et de la législation fédérale. Ces intrusions répétées sur leur territoire, et l’incapacité récurrente de l'armée des États-Unis à y mettre un terme, provoquent la colère les Lakotas et leurs alliés. En réaction, Sitting Bull (Tatanka Yotanka), Crazy Horse (Tašunka Witko) et leurs peuples entrent en guerre contre les intrus et les États-Unis. Le gouvernement tente au début d'acheter les Black Hills aux Sioux lors d'une conférence de paix, leur proposant un prix dérisoire. Les Amérindiens sont divisés sur la question de vendre les Black Hills, et si oui, sur le prix à réclamer ; les pourparlers échouent. En mars 1876 des troupes furent envoyées sur place dans le but d’inciter les Indiens, désormais considérés comme hostiles, à libérer les Black Hills pour rejoindre la « Great Sioux Reservation ».

Cavalerie, infanterie, trois colonnes au total, le plus gros de cette force armée était constitué par le 7e Régiment de Cavalerie, sous les ordres de George Custer. Une force militaire dont on ne doutait pas qu’elle viendrait aisément à bout d’un adversaire réduit en nombre, estimé à un maximum de 1 500 guerriers sioux et cheyennes, conduits par les chefs Sitting Bull et Crazy Horse. Nomades, les Indiens étaient difficilement localisables par les forces armées. Mais, on supposait que leur campement se trouvait aux abords de la rivière Little Bighorn. Custer devait les attaquer sur deux fronts, les deux autres groupes les contourner pour empêcher toute retraite. La campagne aboutit à la bataille de « Rosebud Creek », où les Lakotas, dirigés par Crazy Horse, parviennent à tenir en échec l’une des trois colonnes de l'armée. Quelques jours plus tard, le VIIe régiment de cavalerie du lieutenant-colonel George Armstrong Custer attaque un camp de Lakotas et de Cheyennes, sur les berges de » Greasy Grass Creek » (Little Bighorn). La bataille de Little Bighorn voit les Sioux et Cheyennes, sous la direction de Sitting Bull et Crazy Horse, vaincre le VIIe de cavalerie : 268 soldats (43 % des hommes présents) sont tués et 55 blessés, lors de l'une des pires défaites subies par l'armée américaine au cours des guerres indiennes. On estime que les Amérindiens ont eu entre 60 et 100 tués (en comptant les blessés décédés ultérieurement).

Durant cette bataille, le lieutenant-colonel George Armstrong Custer ainsi que le chef cheyenne Lame White Man trouvèrent la mort. La plupart des Sioux et Cheyennes présents à Little Bighorn regagnèrent leurs réserves peu après la bataille. Les autorités américaines forcèrent les Sioux des réserves à accepter la cession des Black Hills, sous peine de voir leurs rations alimentaires supprimées. Les troupes américaines continuèrent à traquer les autres Sioux et Cheyennes du Nord jusqu'à leur reddition en 1877. Sitting Bull préféra émigrer au Canada en 1877 plutôt que de se soumettre.

De Little Bighorn à Rushmore.

A moins de cinq cents kilomètres du site de la bataille, se trouve le mont Rushmore. Les visages des quatre présidents, sculptés dans la roche, nous sont familiers. Situé près de Rapid City, dans l'État du Dakota du Sud, ce mémorial national américain couvre dans son ensemble une surface de 5,17 km2 et se situe, pour sa partie la plus haute, à une altitude de 1.745 mètres. Nommée Six grands-pères par les Amérindiens Lakotas (Sioux), la montagne fut rebaptisée d'après Charles E. Rushmore, un avocat de New York qui la remarqua durant une expédition en 1857. Les sculptures hautes de 18 mètres, représentent quatre des présidents les plus marquants de l'histoire américaine, des années 1770 au début du XX° siècle, les 150 premières années de l’histoire des États-Unis. Il s'agit de gauche à droite de George Washington (1732-1799 / P 1789-1797), Thomas Jefferson (1743-1826 / P 1801-1809), Theodore Roosevelt (1858-1919 / P 1901-1909) et Abraham Lincoln (1809-1865 / P 1861-1865). George Washington représente la naissance de la nation en tant que premier président ; Thomas Jefferson symbolise l'expansion de la nation à la suite de l'achat de la Louisiane à la France en 1803 ; Abraham Lincoln incarne la préservation de la nation pour son rôle dans la Guerre de Sécession ; et Theodore Roosevelt représente l’unification et le développement de la nation.

En 1924, l'historien Doane Robinson, qui évoqua pour la première fois l'idée du mont Rushmore en 1923 pour favoriser le tourisme local, persuada le sculpteur d’origine américaine Gutzon Borglum de visiter la montagne pour s'assurer de la faisabilité de la réalisation. Borglum avait alors déjà réalisé un énorme bas-relief pour un mémorial célébrant les leaders des États confédérés sur la montagne Stone Mountain en Géorgie. Après de longues négociations avec le président américain Calvin Coolidge et une délégation du Congrès, le projet reçut l'approbation de ce dernier qui autorisa le lancement d’une commission nationale du mémorial du Mont Rushmore le 3 mars 1925. Calvin Coolidge insista pour que deux républicains et un démocrate soient sculptés auprès du président Washington. Entre le 4 octobre 1927 et le 31 octobre 1941, le sculpteur Borglum et 400 ouvriers sculptèrent les quatre visages hauts de 18 mètres. Alors qu’il entamait la construction de l’œuvre de sa vie, le sculpteur se fixa pour objectif de créer un monument des plus imposants, regroupant quelques-uns des moments phares de l’histoire américaine. Le 4 juillet 1934, Independence Day, le visage de Washington fut achevé. Il aura fallu deux essais à Borglum pour réussir le visage de Thomas Jefferson. Sa première tentative, à droite de George Washington, a été réduite à néant par un défaut du granit. Le visage a dû être effacé de la montagne en 1934 à coups d'explosifs. Le deuxième portrait de Jefferson, cette fois-ci à la gauche de Washington a été inauguré en 1936, celui d'Abraham Lincoln le 17 septembre 1937 et celui de Theodore Roosevelt en 1939.

La réplique des Sioux.

Le mémorial des présidents est érigé sur le territoire, qui avait été reconnu comme propriété des Sioux par le traité de Fort Laramie en 1868, avant d’être foulé aux pieds lors de la ruée vers l’or de 1873. Pour les siècles à venir, au cœur même des terres sacrées du peuple sioux, les visages de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Théodore Roosevelt rappelleront chaque jour aux Indiens le poids de leur déroute. L’injure est d’autant plus amère que le sculpteur du mont Rushmore, Gutzon Borglum, était un suprématiste blanc affilié au Ku Klux Klan. Dès lors, les Indiens songent à une riposte : à un symbole ils répondront par un symbole. Si les célèbres visages présidentiels en imposent par leur stature, ils font 18 mètres de haut, le monument qu’ils allaient ériger surpasserait Rushmore au point de lui porter ombrage. C’est ainsi que les Sioux allaient inviter un sculpteur natif de Boston et d’origine polonaise, Korczak Ziolkowski, à tailler dans une autre montagne des Black Hills, à quelques kilomètres à peine de Rushmore, l’image du grand chef des Lakotas, tribu du peuple sioux, célèbre et admiré pour son courage au combat contre les troupes américaines : Crazy Horse. Les travaux ont débuté en 1948 et devraient se terminer d’ici une cinquantaine d’années. Pour l’anecdote, Korczak Ziolkowski, décédé en 1982, croyait finir son œuvre en moins de 30 ans. Si on mesure la grandeur d’une civilisation par l’envergure de ses monuments, le peuple sioux figurera sans doute au panthéon des grandes civilisations : une fois achevée, il s’agira de la sculpture la plus imposante du monde. Elle fera 195 mètres de long pour 172 mètres de haut et, à lui seul, le visage de Crazy Horse, inauguré en 1998, mesure 27 mètres de haut. Aujourd'hui, les Sioux poursuivent le combat. Derrière l'étendard du Crazy Horse Memorial, se cache le projet fou de récupérer les Black Hills. Par nature, l'idée de sculpter une montagne est contraire à la philosophie sioux de ne pas laisser d'empreinte sur terre. Cette statue de Crazy Horse illustre à quel point les Indiens ont intégré les réflexes impérialistes de leurs oppresseurs. Pourtant, le grand chef vouait une haine farouche à la civilisation qu'on voulait lui imposer,au point de refuser de se faire photographier. Difficile, dans ces conditions, de représenter fidèlement son visage.

La statue rappellera néanmoins aux millions de touristes qui visitent le mont Rushmore chaque année, que les Black Hills furent la terre des Sioux. En 1980, la Cour Suprême a jugé que l'acquisition des Black Hills violait le cinquième amendement de la Constitution : « Nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité. » En réparation du préjudice, la Cour a attribué 17 millions de dollars aux Sioux pour la valeur de leur terre en 1877, ce qui fait, avec les intérêts sur plus d'un siècle, 102 millions de dollars au total. A la surprise de nombreux Américains, les Indiens ont rejeté l'arrangement. « Les Black Hills ne sont pas à vendre », ont-ils répondu, slogan des affiches qui tapissent les murs de Rapid City.

La bataille de Little Bighorn se poursuit.

Pour en savoir plus :

Little Bighorn occupe une grande place dans la culture américaine. On estime qu'en moyenne, un millier de livres consacrés à l’événement chaque année aux États-Unis. Le théâtre, le cinéma et les médias papier ont contribué à la célébrité mondiale de Custer, de Sitting Bull et de « la dernière bataille ». Pour les films les plus connus, on peut citer La « Charge fantastique », avec Errol Flynn, Custer. On retrouve le général Custer dans plus de 600 films, sans compter les hommages.

David Cornut, Little Big Horn : Autopsie d'une bataille légendaire, Paris, Éditions du Rocher, 2018.

Arnaud Coutant, Les Visages de l'Amérique, les constructeurs d'une démocratie fédérale, Mare et Martin, 2014.

https://crazyhorsememorial.org

Cliquez ici pour télécharger l'article

Cliquez ici pour l'écouter sur la chaine de Sabrina.

https://www.youtube.com/watch?v=9hGM3KSs3q8

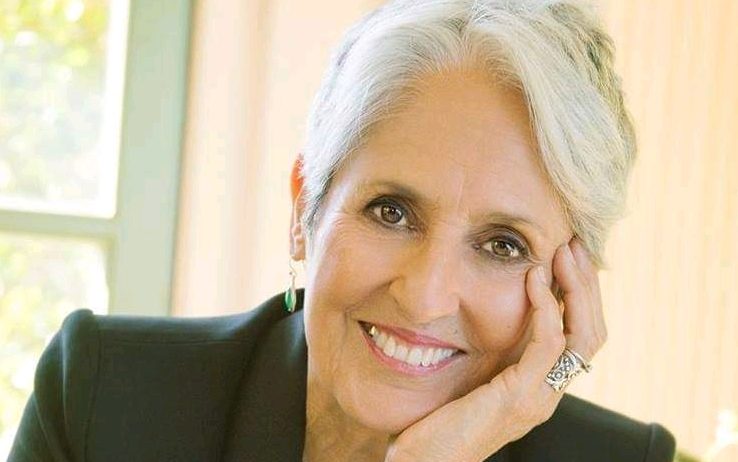

Bon anniversaire, Joan Baez, !!!

La mauvaise conscience de l’Amérique.

Joan Baez vient d’avoir quatre-vingts ans. Il existe plusieurs Joan Baez. L'une est la Madone des années 1960, la chanteuse de folk à la voix cristalline, virginale comme ses tuniques blanches. L'autre est l'icône du « protest song », la vestale des droits de l'homme, la militante qui, à 21 ans, a marché au côté de Martin Luther King, puis s'est battue contre la guerre au Vietnam en se servant de sa guitare sèche comme d'une arme. C’est pour cela qu’elle occupe une place à part dans le mouvement de contre-culture des années soixante aux États-Unis et qu’elle est toujours là pour rappeler à l’Amérique qu’elle n’est pas comme l’image qu’elle souhaiterait donner.

Un genre qui n’est pas limité à l’Amérique.

Le « protest song » (chant de révolte ou de protestation) est d’abord le chant des opprimés. La première chanson du genre qui connut un grand succès en France est la « complainte de Mandrin ». La date de sa composition est inconnue, mais elle est popularisée au XIXe siècle sous la Commune de Paris (1871), puis dans les mouvements de jeunesse des années 1930 et 1940. Plus tard arrivèrent les chansons, qui traduisent le mal être social ou la révolte. C’est ainsi que la Commune de Paris donna naissance à « l’Internationale » en 1871 et conféra une résonnance particulière aux « Temps des Cerises », pourtant composée quelques années auparavant. Dans le même registre, on peut citer le « Chants des Canuts » (voir : Marc Ogeret : https://www.youtube.com/watch?v=TRpz3Yu_Vvo), dont la version, connue actuellement, a été écrite et interprétée par Aristide Bruant à l’exposition universelle de Lyon en 1897. Comme un peu de chauvinisme stéphanois ne fait pas de mal, on peut évoquer la chanson écrite par Remy Doutre (limeur à la Manufacture d’armes) à la mémoire des victimes de la fusillade du brûlé en 1869[1]. Nos amis italiens, ne sont pas en reste avec « Bella Ciao ». Ce chant des résistants a été écrit en 1944 sur la musique d'une chanson populaire que chantaient au début du XXe siècle les mondine, ces saisonnières qui désherbaient les rizières de la plaine du Pô et repiquaient le riz, pour dénoncer leurs conditions de travail (voir : https://www.youtube.com/watch?v=6CW6l-A1rnk ) Ce chant est devenu un hymne à la résistance dans le monde entier. Tous ces chants auraient trouvé facilement leur place dans le répertoire de Joan Baez.

L’Amérique : un terreau fertile pour le « protest song ».

La tradition des chansons de protestation aux États-Unis est longue et remonte au 18e siècle, à la guerre d'indépendance américaine et à ses conséquences. Au 19ème siècle, les sujets d'actualité pour la protestation dans la chanson ne manquent pas : l'abolition de l'esclavage, la pauvreté et la guerre civile etc.. Au XXe siècle, les libertés, les droits civils, les droits des femmes, l'injustice économique, la politique et la guerre nourrissent l’inspiration des auteurs.

Au XIXème siècle : Esclavage et pauvreté.

Les premières chansons de protestation américaines ont été conçues dans un but : rassembler les gens autour d'une mission centrale. Fondés sur des vers et des refrains simples, les airs étaient souvent tirés d'hymnes ou refaits à partir de chansons que les gens connaissaient déjà, avec des paroles souvent écrites comme des appels et des réponses faciles à apprendre. Ces chansons parlaient moins de beauté et de finesse que d'utilité et de but. La plupart des premières chansons de protestation largement connues aux États-Unis provenait d'esclaves, principalement dérivée d'hymnes avec des thèmes de liberté ou d'évasion. La guerre d’indépendance puis celle sécession ont aussi apporté leur pierre à l’édifice. La condamnation à mort de John Brown en 1859 en raison de ses appels à l’insurrection contre les esclavagistes fit de lui un héros au moment de la guerre de sécession. La chanson écrite à sa gloire en 1861 devint l’hymne des abolitionnistes. «Le corps de John Brown est en train de se moisir dans la tombe / Son âme continue de marcher»,répètent les paroles, tandis qu'un verset ultérieur appelle à suspendre Jefferson Davis, le chef de la Confédération, à un pommier. Ces paroles caractérisent les chansons de protestation de l’époque : elles sont simples et répétitives, et donc faciles à apprendre et à partager avec les autres, ce qui a contribué à faire de la chanson une sorte d’hymne de l'Union. Après quelques remaniements, elle devenue est « The Battle Hymn of the Republic » (voir Joan Baez https://www.youtube.com/watch?v=YHforl6vnco).

Première moitié du XXème : Luttes des classes, luttes raciales et grande guerre.

A l’aube du XXème siècle, l’Amérique est sortie de la guerre de sécession, et l’esclavage est aboli mais cela n’a pas adouci les tensions raciales ni la condition des prolétaires fraichement émigrés. La grande majorité de la musique de protestation américaine de la première moitié du XXe siècle était basée sur la lutte pour des salaires et des heures de travail équitables pour la classe ouvrière, et sur la tentative de syndicaliser la main-d'œuvre américaine à ces fins. L’une des figures de proue du « protest song », de cette période, est Joe Hill,membre du syndicat américain IWW (Industrial Workers of the World) et auteur de quelques textes de chansons. Exécuté pour meurtre après un procès controversé, il est devenu une figure des luttes sociales (voir : Joan Baez https://www.youtube.com/watch?v=_f2J4ceCikI ). Si le « protest song » a suivi les évolutions sociologiques de l’Amérique, il a suivi aussi les évolutions techniques. L’enregistrement de la musique fait un bond significatif dans les années 30. L’arrivée du disque et des radios permettait aux chansons de s’échapper de la tradition de la transmission orale. Le « protest song » a emboîté le pas, avec des airs et des paroles plus complexes que les chansons simples et faciles à apprendre de l'époque de la guerre civile. La chanson emblématique de ce moment est « Strange Fruit » de Billie Holiday. (voir https://www.youtube.com/watch?v=wHGAMjwr_j8)

La chanteuse qui, en ce printemps 1939, a tout juste vingt-quatre ans, dompte son souffle, impose son rythme, dévoile les images de la terrible scène de lynchage sans forcer le trait. L'émotion est nue. La chanson semble taillée pour elle.

Contrairement aux chansons de protestation de l'époque de la guerre civile, «Strange Fruit » n'était pas un chant ou un appel aux armes. C'était un commentaire déchirant sur l'état du pays.

L’apogée « protest song »(années 60).

La musique de protestation populaire est devenue le courant dominant lorsque le folk contemporain a commencé à envahir les radios dans les années 1940, après la Seconde Guerre mondiale. Elle a continué de dominer la scène musicale dans la turbulente fin des années 1960 et le début des années 1970. Un homme incarne la musique de ces années d’après-guerre : Woddy Guthrie. Influencé par Joe Hill, il compose des chansons exprimant les luttes des pauvres et des opprimés, tout en célébrant leur esprit de résistance libertaire indomptable. Figure emblématique des hobos (« vagabond » produits par la Grande Dépression), il devient un important porte-parole musical des sentiments ouvriers et populaires. Son folklore protestataire a exercé une influence majeure sur tous les futurs « protest singers », comme Pete Seeger avec qui il fonde, au début des années 1940, l'éphémère mais influent groupe « Almanac Singers » et avec lequel il participe plus tard fréquemment à des Hootenanny[2]. Bob Dylan (qui dès son arrivée à New-York lui rend visite à l'hôpital où il termine sa vie) lui consacre une chanson dans son premier disque (voir https://www.youtube.com/watch?v=bphP7Hh). Dans les années 60, à l’apogée du « folk » et du « protest song » deux monstres vont dominer le paysage : Bob Dylan et Joan Baez. Joan Baez rencontre Bob Dylan en 1961 au Gerde's Folk City, dans le quartier de Greenwich Village à New York. Elle n'est pas impressionnée par Dylan et son air de « Hillbilly[3] urbain », mais cependant fortement intéressée par l'une de ses compositions, « Song to Woody », et souhaite l'enregistrer. Une relation amoureuse connaissant des hauts et des bas se noue entre les deux artistes. En 1963, la chanteuse invite Dylan à chanter avec elle au Newport Folk Festival. Le duo interprète une composition de Dylan : « With God on Our Side ». C'est le début d'un duo qui se produira sur scène,avec de longues interruptions, jusqu'au milieu des années 1970 lors de la Rolling Thunder Revue. Si au début c'est Joan Baez qui invite Bob Dylan à interpréter ses propres compositions, les rôles s'inversent rapidement. Avant sa rencontre avec Bob Dylan, Joan Baez reprenait un répertoire « folk » traditionnel ou des chansons engagées connues, telles que « Last Night I Had the Strangest Dream » ou « We Shall Overcome ». Pendant la tournée de Dylan au Royaume-Uni, leur relation se délite. Le film documentaire Dont Look Back de D. A. Pennebaker, sorti au cinéma en 1967, relate cette tournée et la fin de la relation amoureuse entre les deux artistes. Malgré leur séparation, ils reprendront ultérieurement leur collaboration. Joan Baez suit ainsi Dylan pendant sa tournée Rolling Thunder Revue en 1975-76. Elle tient aussi un rôle dans le film Renaldo and Clara dirigé par Dylan. Dylan et Baez collaborent une dernière fois durant l'été 1984, alors qu'ils effectuent une tournée conjointe en Europe à laquelle participe également Carlos Santana. Ils chantent en duo à quelques reprises, mais la relation entre les deux est difficile. C'est pourquoi, après une dizaine de spectacles, Baez décide de quitter la tournée qui se poursuivra sans elle. En février 2010, Dylan et Baez participent à un concert organisé à la Maison-Blanche pour commémorer la lutte des années 1960 en faveur des droits civiques. Ils ne chanteront cependant pas ensemble.

Tous deux ont suivi des chemins différents. Dès 1965, Bob Dylan prend ses distances avec le « protest song ». Lors de l’enregistrement de l’album « My back pages » , Dylan confie à Nat Hentoff, journaliste au New Yorker : « Il n'y aura pas de chanson protestataire dans cet album. Ces chansons, je les avais faites parce que je ne voyais personne faire ce genre de choses. Maintenant beaucoup de gens font des chansons de protestation, pointant du doigt ce qui ne va pas. Je ne veux plus écrire pour les gens, être un porte-parole. […] Je veux que mes textes viennent de l'intérieur de moi-même. ». Même si ses styles musicaux ont évolué, flirtant parfois avec la pop, Joan Baez conçoit l'album « Diamonds and Rust » en 1975. C'est le plus grand succès commercial de Joan Baez. Le titre principal « Diamonds and Rust », qui s’adresse à Bob Dylan et scelle leur séparation définitive, atteint le top 10 des singles. Par-delà la chanson, elle n’a jamais cessé ses combats pour les droits de l’homme, l’abolition de la peine de mort. A titre personnel, j’ai vu sur scène, séparément les deux. Avec Bob Dylan, j’avais l’impression de voir Dieu qui condescendait à venir sur terre. Avec Joan Baez, j’ai eu l’impression de passer la soirée avec une vieille copine.

Parler musique, c’est bien, en écouter c’est mieux…

Le duo mythique

https://www.youtube.com/watch?v=dG9OtzvX0_8

La chanteuse folk

https://www.youtube.com/watch?v=JepRJ-qSGM8

La chanteuse de « protest song ».

https://www.youtube.com/watch?v=n8xJ43QtfSY

Pour en savoir plus :

https://www.lexpress.fr/culture/musique/joan-baez-puritaine-engagee-et-diva-capricieuse_482505.html

Cliquez ici pour télécharger l'article.

[1] La fusillade du Brûlé eut lieu le 16 juin 1869 au lieu-dit « le Brûlé » à La Ricamarie près de Saint-Étienne. Elle fit quatorze victimes.

[2] La Hootenanny est un rassemblement de musiciens folk de caractère festif aux États-Unis.

[3] Hillbilly est un stéréotype sociologique appliqué originellement à certains habitants américains des Appalaches, pour nous une sorte de pequenaud.