L’affaire Joseph Vacher : l’exécution d’un aliéné ?

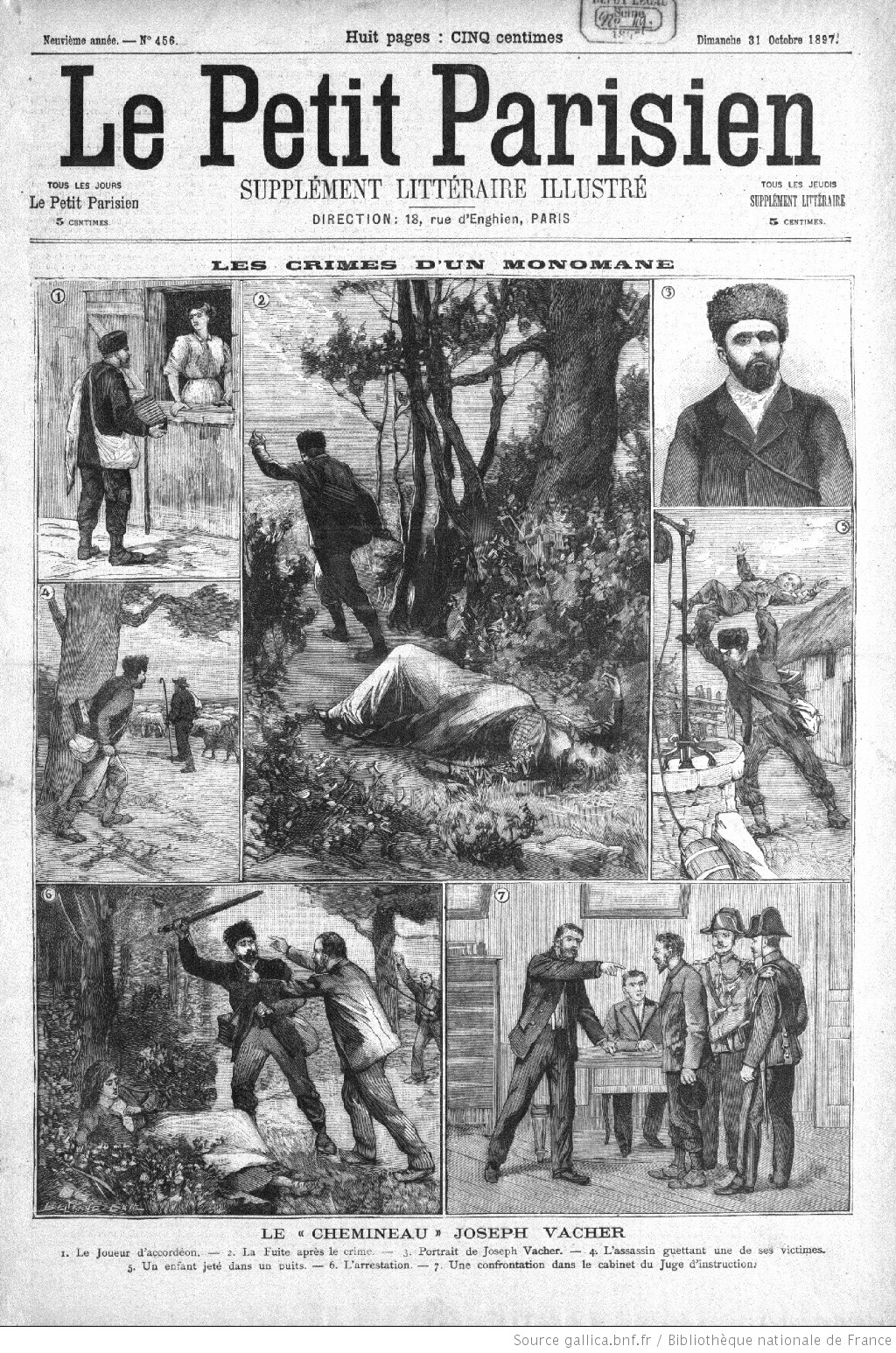

Du 26 au 28 octobre 1898, par un hasard du calendrier, Bourg-en-Bresse partage les honneurs de la chronique judiciaire avec la Cour de cassation : tandis que les hauts magistrats se penchent sur la demande en révision du procès Dreyfus, la cour d’assises de l’Ain juge Joseph Vacher, surnommé « le Jack l’éventreur du Sud-Est ».

Joseph Vacher comparaît officiellement pour un seul meurtre, celui d’un jeune berger, Victor Portalier, sauvagement tué et mutilé. L’accusé a cependant reconnu dix autres crimes, aggravés de sévices et de mutilations effroyables, et bien d’autres forfaits analogues lui sont attribués. Cet ancêtre de nos « tueurs en série », doublé d’un pervers sexuel, était-il réellement responsable de ses actes ? La justice de 1898 l’a affirmé et Vacher a été guillotiné. Plus d’un siècle après, le « tueur de bergers » continue pourtant de susciter recherches et débats.

Un marginal exalté.

Joseph Vacher a 29 ans lors de son procès. Il est le 14ème enfant d’une famille paysanne de l’Isère et a perdu son frère jumeau, mort à l’âge d’un mois. Mal soigné après un contact avec un chien enragé, victime de la fièvre typhoïde, Joseph connaît une enfance tourmentée où il se signale par sa violence et des accès de fureur incontrôlés. Il est également très marqué par la religion, d’abord au contact de sa mère, sujette à des crises de mysticisme, puis des frères maristes. Il les quitte en 1887 et mène alors une existence chaotique, en raison d’un caractère instable qui l’empêche d’exercer durablement une activité sédentaire. Séduit en outre par l’anarchisme, Vacher tient souvent des discours agressifs qui contribuent encore à le marginaliser. Il est soupçonné d’avoir déjà commis des crimes à cette période, mais cette probabilité demeure à l’état d’hypothèse, faute de preuves et d’aveux.

De 1890 à 1893, Vacher accomplit son service militaire. Il connaît humiliations et brimades, mais parvient à décrocher ses galons de caporal puis de sergent. L’armée s’interroge cependant sur l’état mental de ce sous-officier, sujet à des crises de violences contre ses camarades et auteur de tentatives de suicide. En 1893, une jeune femme qui lui avait promis le mariage préfère rompre. Vacher tente vainement de la tuer puis de se suicider. Il garde deux balles dans la tête de cet épisode. Hospitalisé puis mis à l’asile, il est déclaré atteint d’aliénation mentale et bénéficie d’un non-lieu dans l’information ouverte contre lui pour tentative d’assassinat. Transféré dans un nouvel asile, il se comporte alors de façon exemplaire au point d’être bientôt considéré comme guéri… et libéré en conséquence. Un mois plus tard, en mai 1894, il commet le premier des onze crimes qu’il reconnaîtra par la suite.

L’errance d’un tueur de bergers

Onze assassinats le plus souvent accompagnés de viols ante ou post-mortem et d’actes de mutilation sont imputés à Joseph Vacher qui les reconnaît tous. Une quarantaine d’autres sont évoqués durant l’instruction mais n’ont pu lui être formellement reprochés. Cette série criminelle se déroule entre mai 1894 et juin 1897 dans dix départements différents allant du Var, le plus au sud, à la Côte d’Or, le plus septentrional. Les crimes sont commis dans des villages au préjudice de jeunes bergers et de jeunes bergères. Une femme d’un certain âge, tuée chez elle, fait exception. Les victimes sont des deux sexes : sept filles et quatre garçons. En majorité, elles sont adolescentes. Quelques objets sont dérobés mais le mobile des meurtres reste clairement sexuel. La façon d’opérer est toujours identique : les victimes sont surprises alors qu’elles se trouvent isolées dans un champ. Elles sont violemment agressées puis étranglées, égorgées, éventrées, mutilées sexuellement et violées. Leurs corps sont dissimulés derrière des buissons. Si certaines des victimes féminines de Vacher n’ont pas été violées, les quatre garçons assassinés ont tous subi des pénétrations anales. La plus grande fréquence annuelle est de cinq meurtres (1895) et les crimes sont souvent commis entre mai et octobre, période d’intense activité agricole. Le nombre de victimes de Vacher fait toujours débat. 11 crimes ont été avoués sur la période comprise entre 1894 et 1897, alors qu’il avait entre 25 et 28 ans. Il est vraisemblable que d’autres homicides ont été perpétrés de sa main. Le juge Fourquet a examiné un total de 86 procédures. Selon certains auteurs qui présentent Vacher comme le recordman français du crime en série moderne, plus de 50 meurtres et autant de tentatives d’assassinats lui seraient imputables. L’un d’eux fera remonter le premier crime à 1884 alors que Vacher n’avait que 15 ans. Le paradoxe est que Joseph Vacher n’a été formellement jugé et condamné que pour un seul meurtre.

Le crime de trop ?

À Étaules (Côte-d’Or), le 12 mai 1895, il égorge Augustine Mortureux, âgée de 17 ans puis, la même année, le 24 août, il égorge et viole une femme âgée de 58 ans, à Saint-Ours (Savoie). Une semaine plus tard, il commet un nouveau forfait dans l’Isère. Voici la description du crime de Bénonces, extraite de l’acte d’accusation, homicide pour lequel Vacher a été renvoyé devant la cour d’assises de l’Ain :

« Le 31 août 1895, fut découvert à Bénonces au lieu dit « le Grand-Pré », situé commune de Bénonces (Ain), le cadavre affreusement mutilé d’un jeune berger, âgé de seize ans, Victor Portalier. Vers une heure de l’après-midi, il avait quitté le domicile de son maître, le sieur Berger, cultivateur au hameau d’Anglas, pour conduire le bétail au pâturage. À trois heures environ, un autre berger, Jean-Marie Robin, âgé de douze ans, aperçut le troupeau de Portalier dans un champ de trèfle. Il appela en vain son camarade et s’efforçait de ramener le bétail quand il remarqua sur la terre des traces de sang. Effrayé, il héla d’autres pâtres qui lui signalèrent la présence du garde champêtre. Celui-ci se rendit sur les lieux et, suivant les traces de sang, se trouva bientôt en présence du cadavre de Portalier, caché sous des genévriers, presque nu et couvert de blessures. Une énorme plaie s’étendant de l’extrémité inférieure du sternum au pubis ouvrait entièrement le ventre ; les intestins s’en échappaient et se répandaient sur l’abdomen et sur une cuisse. »

La sanglante errance prend fin sur la commune de Champis, en Ardèche. Il est surpris en flagrant délit alors qu’il s’attaquait à une femme de 27 ans. Après cette ultime agression, le rapprochement est fait entre le signalement de Vacher et celui du vagabond recherché dans le crime de Bénonces. Condamné à trois mois de prison pour tentative de viol, Vacher est transféré de la maison d’arrêt de Tournon à celle de Belley, dans l’Ain, où le juge Émile Fourquet, qui a obtenu la réouverture de l’instruction de l’affaire Portalier, espère avoir enfin arrêté celui que la presse surnomme bientôt « Jack l’éventreur du Sud-Est ». Lors du transfert, Vacher tente de s’évader en sautant du train en marche. Le premier interrogatoire de Vacher a lieu le 10 septembre 1897. Il nie d’abord toute présence à Bénonces au moment des faits qui lui sont reprochés, ainsi que toute relation avec les autres crimes évoqués par Fourquet. Le 19 septembre 1897, le docteur Bozonnet, médecin de la maison d’arrêt de Belley rédige à la demande du juge un bref rapport d’expertise. Ni les circonstances des actes commis ni la sexualité de Vacher ne sont abordés. Ce rapport, laconique, peut être cité complètement :

« Le nommé Vacher, détenu, vingt-huit ans, est atteint de débilité mentale, d’idées fixes voisines des idées de persécutions, de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysie faciale, consécutives à un coup de feu. Il affirme aussi avoir deux balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée. »

Le juge, l’assassin et les médecins.

Le 10 octobre 1897, Vacher passe aux aveux d'abord pour huit meurtres. Le 16 paraît dans Le Petit Journal, une « lettre de Vacher », dont celui-ci a négocié la publication en échange de sa confession. Certains soupçonnent Vacher de se vanter d'avoir commis des crimes dont il a seulement entendu parler. Cependant, c'est suivant les indications de Vacher lui-même que des ossements seront retrouvés dans un puits, le 25 octobre, à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône. Selon le médecin légiste chargé d'étudier les restes – un dénommé Jean Boyer –, ceux-ci appartiendraient à une personne d'un sexe indéterminé, âgée d'une quinzaine d'années et morte depuis au moins trois mois sans qu'il ne soit possible d'indiquer une période précise. On croit d'abord qu'il s'agit des restes de François Bully, un manœuvre de dix-sept ans, mais celui-ci se manifeste et, plus tard, grâce aux vêtements et à la denture, les parents de Claudius Beaupied, un jeune chemineau (vagabond) de quatorze ans, croiront reconnaître la dépouille de leur fils.

Si Vacher ne reconnaît pas tous les meurtres qu’énonce le juge, il en confesse d’autres spontanément… le magistrat n’oublie pas pour autant que son travail d’investigation peut ne pas connaître de suite judiciaire si la démence du criminel est médicalement constatée. Le docteur Bozonnet, médecin de la prison, estime que l’homme est atteint de débilité mentale et que sa responsabilité est « très notablement diminuée ». Fourquet prend soin de commettre pour l’expertise mentale du criminel des médecins qui partagent ses conceptions : dans un rapport de juillet 1898, le docteur Lacassagne, célèbre criminologue, affirme avec ses collègues que le tueur « se croyait assuré de l’impunité grâce au non-lieu dont il avait bénéficié et à sa situation de fou libéré. Actuellement Vacher n’est pas un aliéné : il simule la folie. Vacher est donc un criminel ; il doit être considéré comme responsable, cette responsabilité étant à peine atténuée par les troubles psychiques antérieurs. »

Soucieux de contrôler totalement son prisonnier, Fourquet ne lui notifie qu’avec retard le droit qui est désormais le sien, en vertu de la loi du 8 décembre 1897, de bénéficier du concours d’un avocat au cours de l’instruction. Il en résulte une annulation de la procédure, mais le juge reprend son instruction et finit par obtenir le renvoi de Vacher devant la Cour d’assises de l’Ain. Le magistrat est fort du soutien de l’opinion, soulagée de voir identifié et neutralisé le tueur de bergers qui avait terrifié les campagnes. Fourquet bénéficie aussi de l’appui de journalistes et de personnalités politiques, comme le député Alexandre Bérard. Lors du procès, il connaît son heure de gloire. C’est en vain que le défenseur de Vacher, Me Charbonnier, demande une contre-expertise sur l’état mental de l’accusé et tente, avec l’appui des docteurs Bozonnet et Madeuf, de convaincre les jurés de la déficience mentale de son client. À l’unanimité, Vacher est reconnu coupable, sans circonstances atténuantes. Il est condamné à mort.

Après le verdict, Me Charbonnier tente de prolonger le débat dans l’opinion ; mais le président Félix Faure refuse de gracier Vacher, publiquement exécuté à Bourg-en-Bresse le 31 décembre 1898. Le pouvoir politique met ainsi un terme à une affaire synonyme à ses yeux de trouble à l’ordre public. Les initiatives contestables qu’a prises le juge Fourquet au cours de son instruction ne sont pas approuvées pour autant : le magistrat n’obtiendra jamais la reconnaissance qu’il espérait. Déçu de ne pas connaître de promotion significative dans sa carrière, il finit par démissionner de la magistrature en 1912 et publie en 1931 un auto-plaidoyer sur ce qui demeure l’affaire de sa vie. Son ouvrage n’est aujourd’hui qu’un élément parmi d’autres de l’abondante bibliographie consacrée à Vacher.

Que reste-t-il de l’affaire Vacher ?

Le rapport final des docteurs Lacassagne, Pierret et Rebatel illustre en effet l’amorce d’une évolution majeure mais alors encore peu visible de la pratique de l’expertise de cette fin de siècle. Alors que Vacher aurait probablement été, dans le premier tiers du XIXe siècle, considéré par les médecins aliénistes comme un irresponsable au seul titre, selon l’expression même de Vacher de « l’abominalité de ses actes », les experts de 1897 ont concilié dans leur appréciation le diagnostic d’une anormalité psychique avec un constat de responsabilité pénale. Ce rapport d’expertise ne fut certes pas le premier à adopter une position permettant de rendre une justice opérationnelle mais l’affaire Vacher occupe une place de choix – par son retentissement public et une mémoire entretenue jusqu’à nos jours – dans une lignée de causes célèbres de crimes de sexes et crimes de sang dont les auteurs furent reconnus responsables pénalement. Considéré sous cet angle, le traitement judiciaire du cas Vacher marque une étape dans un processus de responsabilisation des « anormaux » mentaux qui ne sera constaté et mis en débat… qu’un siècle plus tard.

Pour en savoir plus :

Il y a des montagnes de livres, d’articles ! Mais on peut surtout voir ou revoir le fim de Bertrand Tavernier : Le juge et l’assassin avec Philippe Noiret et Michel Galabru.

Cliquez ici pour télécharger l'article :

Strange fruit : les fruits amers du lynchage.

Les années 30 touchent à leur fin. New York est une ville vibrante, créative, illuminée. Le Cafe Society qui vient d'ouvrir ses portes sur Sheridan Square, à Greenwich Village, fait vœu d'être le premier night-club d'Amérique où noirs et blancs peuvent se mélanger sans y penser. Les amoureux de jazz et les penseurs d'une gauche en verve y font bon ménage et Billie Holiday règne avec autorité sur ce beau monde hédoniste et raffiné. Sa voix est l'expression la plus pure d'une blessure grande ouverte. Strange Fruit (littéralement « fruit étrange ») est une chanson interprétée par Billie Holiday pour la première fois en 1939. Elle n’est pas la première à l’interpréter. Tirée d'un poème écrit et publié en 1937 par Abel Meeropol, c'est un réquisitoire artistique contre le racisme aux États-Unis et plus particulièrement contre les lynchages subis par les Afro-Américains, qui atteignent alors un pic dans le sud des États-Unis. Meeropol l'a mis en musique avec l'aide de son épouse Anne Meeropol, et la chanteuse Laura Duncan l'interprète comme une chanson de protestation sur les scènes de New York. « C'est la plus affreuse des chansons, a dit plus tard Nina Simone. Affreuse parce que violente et dévoilant crûment ce que les blancs ont fait aux miens. » Une des légendes accompagnant Strange Fruit veut que Billie Holiday n'ait pas été « bouleversée » quand Strange Fruit lui a été proposée par son employeur. « Indifférente » ou « mal à l'aise » selon les sources, elle n'a toutefois pas tardé à se l'approprier et à en faire l'apogée de son tour de chant, marquant ainsi un des premiers succès du « protest song ».

Mais qu’est-ce que le lynchage ?

« Le lynchage, écrit Dora Apel[1], est une pratique qui conduit des gens ordinaires à commettre des atrocités extraordinaires au nom du maintien des valeurs de la civilisation. » Le sujet du lynchage s’invite de nouveau à la tables de historiens américains. Le souvenir n’en avait pas disparu, mais gardait une coloration très « western » entre voleurs de chevaux et attaques de diligences. Ce folklore masquait la réalité. C’est à la fin du XVIIIe siècle qu’à l’instigation du juge Lynch, les bons citoyens de Virginie se mirent à infliger des châtiments corporels à ceux qui enfreignaient la loi, l’ordre, les bonnes mœurs. Cette sanction extra-légale imposée par la communauté dans des territoires inorganisés ou dans lesquels il fallait aller chercher l’autorité à plusieurs jours de cheval, cessa bientôt d’être une pratique de la frontière, pour devenir une alternative au système judiciaire. En effet, ce sont souvent des criminels qu’on a déjà arrêtés que la communauté se donne la satisfaction de punir promptement et de façon proportionnée au crime. Le lynchage n’était pas forcément mortel – on garde l’image du goudron et des plumes – mais le devient presque toujours dans les années 1830. Gagnée par le nord abolitionniste et industriel sur le sud esclavagiste et rural, la Guerre de Sécession (1861-1865) ruine la plantation cotonnière et abolit l’esclavage des Afro-Américains.

Racisme et lynchage : le duo infernal.

Jusque dans les années 1860, on lynche des Blancs, des Indiens, des Mexicains, des gens de la frontière, des voleurs de bétail, des hommes sans foi ni loi, mais peu de Noirs : c’est à leurs propriétaires de faire justice, et ils hésitent. S’il faut bien se débarrasser de quelques irrécupérables, coupables de meurtre ou de viol, l’esclave est un capital précieux. La guerre de Sécession généralise la violence expéditive dans le Sud, où la guerre civile se poursuit, à coups d’enlèvements, d’expéditions punitives du KKK contre les Républicains et leurs alliés noirs, jusqu’en 1871. Quand cette violence généralisée faiblit, le lynchage subsiste dans le Sud, où il devient un des instruments du conflit racial. La liberté a privé le Noir de valeur marchande. Corvéable sous le paternalisme domanial, l’ancien esclave se mue en prolétaire du capitalisme cotonnier. « L’homme libre » a le privilège d’être lynché ! De 1880 à 1952, les historiens décomptent environ 6000 lynchages (chiffres officiels : 4 472 victimes entre 1882 et 1968). Lynchages communautaires ou sous la houlette du Ku Klux Klan, né le 24 décembre 1865, pour garantir la suprématie blanche et puritaine. Si huit fois sur dix, le lynché est un noir, dans certains comtés du sud, la presse relate un acte de lynchage… tous les quatre jours, avec la complicité active et passive des juges, shérifs, gardiens de prison ou jurés. Appuyé ou non par la Garde nationale, un shérif équitable combat parfois le lynchage au risque des représailles.

Le lynchage de Jesse Washington.

En 1916, Waco au Texas est une ville prospère de 30 000 habitants. Dans les années 1910, l'économie de Waco est développée et la ville a acquis une réputation pieuse. Une classe moyenne noire a émergé dans la région ainsi que deux universités traditionnellement noires. Au milieu des années 1920, les Noirs représentent environ 20 % de la population de Waco. Dans son étude de 2006 sur le lynchage, la journaliste Patricia Bernstein décrit la ville comme couverte d'un « fin vernis » de paix et de respectabilité. Jesse Washington allait avoir dix-sept ans. Peut-être était-il un peu retardé mental. Il travaillait comme le reste de sa famille dans les champs de coton des Fryer, près de Waco. Le 8 mai 1916, la fermière est assassinée chez elle, sans doute violée. Jesse Washington, arrêté, avoue le crime. Son procès est prévu pour le lundi 15 mai. Pendant le week-end, des milliers de personnes affluent à Waco : un lynchage s’organise. Le matin du 15 mai, le tribunal de Waco se remplit rapidement et la foule empêche presque les juges d'entrer. Plus de 2 000 personnes sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur de la salle. Les participants sont presque tous blancs mais quelques membres silencieux de la communauté noire de la ville sont néanmoins présents. Lorsque Washington est amené à l'audience, un homme pointe un pistolet sur lui mais est rapidement désarmé. Le juge tente de maintenir l'ordre et demande à l'auditoire de rester silencieux. Le choix des jurés se fait rapidement, la défense ne s'oppose à aucun des choix de l'accusation. Dans une salle où s’entassent des centaines d’hommes en armes, le jury a à peine le temps de le déclarer coupable que, aux cris de « Get the nigger ! », un groupe s’empare de lui. Le « Waco Times Herald » décrit la suite : « ils le trainent en bas des escaliers, lui passent une chaîne autour du corps et l’attachent derrière une auto. La chaîne casse. Un grand gaillard la fixe à son poignet et tire Jesse Washington derrière lui. Sur le chemin, la foule arrache les vêtements du garçon, le frappe avec tout ce qui lui tombe sous la main, des briques, des pelles, des bâtons. On lui coupe les oreilles et on lui coupe le sexe. Il reçut tellement de coups et de blessures qu’il n’était plus noir, mais rouge de sang des pieds à la tête quand on arriva au lieu du supplice. Toutes sortes de matériaux inflammables ont été empilés au pied d’un arbre. On y met le feu, et on jette la chaîne passée autour de son cou au-dessus d’une branche pour le suspendre dans les flammes. L’adolescent s’accroche à la chaîne, on lui coupe les doigts. On le plonge à plusieurs reprises dans le feu, où il se tord, langue pendante. Les spectateurs étaient accrochés aux fenêtres de l’hôtel de ville et des autres bâtiments d’où on avait une bonne vue et, quand le corps du Noir commença à bruler, des cris de joie s’élevèrent des milliers de poitrines. » On estime la foule entre dix mille et quinze mille personnes. Jesse Washington met longtemps à mourir, car aucun des vingt-cinq coups de couteau qu’il a reçus n’est mortel et on prend soin qu’il ne s’étrangle pas. Pendant que son corps se carbonise dans les cendres fumantes, la foule s’écarte pour permettre aux femmes et aux enfants de venir regarder. Au bout d’un moment, on le pend de nouveau puis quelqu’un attrape son torse au lasso et le traine derrière son cheval dans les rues de Waco. Les membres se détachent, ainsi que la tête, que l’on place sur le seuil d’une femme de mauvaise vie. Des petits garçons s’en emparent pour extraire les dents, qu’ils vendent 5 dollars pièce. Chaque maillon de la chaîne est vendu 25 cents. Les restes sont ensuite emmenés à Robinson, le village noir dont Jesse Washington est originaire, et exhibés pendant quelques heures sur un poteau téléphonique. On les récupère pour les jeter de nouveau dans le feu à la fin de l’après-midi, et finalement à la fosse commune.

Les suites.

Comme cela était la norme pour de tels événements, personne n'a été inquiété pour avoir participé au lynchage. Il n'y a pas eu non plus de répercussion négative pour Dollins et le chef de la police John McNamara : bien qu’ils n’aient rien fait pour arrêter la foule, ils sont demeurés très respectés à Waco. En cette année 1916, la même population qui lynche des Noirs participe à des manifestations contre la barbarie allemande en Belgique et s’émeut du sort des Arméniens. La plupart des Américains d’aujourd’hui ne peuvent le comprendre. Après l’exposition itinérante de photos de lynchage « Without Sanctuary » organisée il y a quelques années dans de petites villes du Sud, la presse locale se faisait l’écho des réactions stupéfaites d’hommes et de femmes qui interrogeaient leurs parents sur ce passé. Ces photos, ces cartes postales, une série complète pour le supplice de Jesse Washington, offrent au public la vue insupportable des corps mutilés dans leur nudité́ et leur saleté́ ; plus insupportable encore, sur ces mêmes cartes, figure une foule de témoins, parmi lesquels les bourreaux, qui regardent l’objectif, souriants ou fiers.

La juxtaposition de ces misérables dépouilles et de l’absence de remords, de la bonne foi satisfaite des spectateurs ouvrent un abime. En effet, ce ne sont pas des photos de guerre, prises par des correspondants dans des conditions dangereuses, des photos de l’univers concentrationnaire mises en scène par les libérateurs, des photos faites par des témoins indignés soucieux de témoigner pour les victimes, mais des photos prises par les bourreaux pour les bourreaux, des souvenirs à partager. James Allen, qui a rassemblé cette collection, les a retrouvées chez des membres du Ku Klux Klan, mais aussi dans des albums familiaux, à coté des photos de vacances. Elles ont été pour la plupart prises par le photographe du coin : ainsi Fred Gildersleeve, « Gildy », honorable photographe de la ville de Waco pendant une cinquantaine d’années, était installé dans le bureau du maire, aux premières loges. Mais il est vrai qu’il y avait une telle foule qu’il a eu du mal pour les gros plans. Ces clichés sont expédiés à la famille et aux amis avec le commentaire approprié. Au dos d’une carte représentant le corps calciné de Jesse Washington, on lit ce message : « C’est le barbecue d’hier soir. Je suis à gauche, où j’ai fait une croix. Votre fils, Jo. » Cette barbarie acceptée, revendiquée, dans une société évoluée, est d’une radicale étrangeté.

Dès les années 1950, entre industrialisation du sud et combat des autorités fédérales ou des associations civiques, le lynchage décline sans disparaître. Après 200 tentatives infructueuses pendant un siècle, le Sénat américain adopte le mercredi 20 décembre 2018 (!) à l’unanimité, une proposition de loi faisant du lynchage un crime fédéral.

Strange Fruit

Southern trees bear strange fruit

Les arbres du Sud portent un fruit étrange

Blood on the leaves and blood on the root

Du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines

Black bodies swinging in the southern breeze

Des corps noirs qui se balancent dans la brise du Sud

Strange fruit hanging from poplar trees

Un fruit étrange suspendu aux peupliers

Pastoral scene of the gallant South

Scène pastorale du vaillant Sud

The bulging eyes and the twisted mouth

Les yeux révulsés et la bouche déformée

Scent of magnolia sweet and fresh

Le parfum des magnolias doux et printanier

Then the sudden smell of burning flesh

Puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle

Here is a fruit for the crows to pluck

Voici un fruit que les corbeaux picorent

For the rain to gather, for the wind to suck

Que la pluie fait pousser, que le vent assèche

For the sun to ripe, to the tree to drop

Que le soleil fait mûrir, que l'arbre fait tomber

Here is a strange and bitter crop !

Voici une bien étrange et amère récolte !

Cliquez sur le lien pour écouter Billie Holiday

Joël Michel, Le lynchage aux États-Unis, Paris, La Table Ronde, 2008.

Cliquez ici pour télécharger l'article.

La peste noire : la pandémie qui bouleversa notre monde.

Jean Froissard, célèbre chroniqueur médiéval, qui décrivit par le menu les guerres et la vie des cours royales du XIVème siècle, retrace en une phrase le phénomène qui bouleversa de manière définitive les sociétés occidentales : « En ce temps, par tout le monde généralement, une maladie qu’on appelle épidémie courait, dont bien la tierce partie du monde mourut. ». On comprend aisément que son mode de vie - il était hébergé par une bonne partie des cours européennes - l’ait tenu éloigné des campagnes et des villes où mouraient en masse paysans et artisans. Cependant, cette « tierce partie du monde » a longtemps fait autorité pour dresser le bilan de la peste dite « noire » qui ravagea l’Europe de 1347 à 1352 et resurgit de manière, certes de manière moins puissante, jusqu’à l’aube du XIXème siècle.

Un choc démographique d’une ampleur inégalée en Europe.

L’apparition de la peste de 1347 ne constitue pas une nouveauté. C'est même l'une des maladies identifiables les plus anciennes que connaît l'humanité. Selon toute vraisemblance, la bactérie responsable Yersinia pestis, du nom du chercheur Alexandre Yersin, auteur de sa découverte à Hongkong en 1894 est apparue en Asie centrale il y a environ vingt mille ans.

Nous ignorons cependant presque tout des épidémies antiques, car les sources restent trop vagues pour qu'on puisse identifier avec certitude la maladie. En revanche on est sûr qu’elle, elle sévissait entre le VIème et le VIIIème siècle en occident et le pourtour méditerranéen, connu sous le nom de peste « Justinienne ». Puis, elle disparait et réapparait avec fracas dans l’histoire occidentale en 1347. La Peste noire provient sans doute des pays du Moyen Orient où il semble que la peste existait au XIV siècle, comme encore aujourd'hui, à l'état endémique. Sa première manifestation nous est rapportée dans l'armée du khan de Kiptchak qui assiégeait la colonie génoise de Caffa en Crimée en 1347 : les cadavres de pestiférés lancés dans la ville par les pierrières mongoles y propagèrent la maladie et les vaisseaux génois la rapportèrent en Occident. A partir des ports méditerranéens, elle en visita de proche en proche tous les pays : Sicile dès 1347 ; Afrique du Nord, Corse, Sardaigne, Italie, Péninsule Ibérique, France en 1348 ; Autriche, Hongrie, Suisse, Allemagne du Sud, Vallée du Rhin, Flandre, Angleterre méridionale en 1349 ; Angleterre septentrionale, Scandinavie et pays riverains de la Baltique en 1350. En trois ans, en se propageant surtout le long des voies commerciales terrestres et de port en port, elle avait dépeuplé́ l'Occident tout entier. Les effets de la peste y vont être d'autant plus ravageurs que l'Occident se trouve, à cette époque, affaibli. La dégradation du climat au cours de la décennie 1310, avec des excès de pluviosité autour des années 1315, a eu des répercussions dramatiques sur la production céréalière, entraînant de graves difficultés frumentaires et de terribles disettes.

Comme si un malheur ne suffisait pas, de nombreux pays sont confrontés à un contexte économique, politique et social dégradé. Les royaumes de France et d'Angleterre sont en guerre depuis 1337 ce sont les débuts de la guerre de Cent Ans. La couronne d'Aragon ou la péninsule italienne connaissent de nombreux troubles politiques et militaires entraînant la misère, la famine et le brigandage. Frappant indistinctement hommes, femmes et enfants, la maladie, parfois, dépeuple des régions entières. La saignée est brutale. En Italie, Florence passe probablement de 110 000 ou 120 000 habitants en 1338 à 50 000 en 1351. A Hambourg ou Brême, entre 60 et 70 % de la population décède. En Provence, Dauphiné ou Normandie, on constate une diminution de 60 % des feux foyers fiscaux.

Certaines régions voient disparaître jusqu'aux deux tiers de leur population. A Givry, en Bourgogne, dans un des plus anciens registres paroissiaux que l'on possède, le curé, qui notait 28 à 29 inhumations par an en moyenne, enregistra 649 décès en 1348, dont la moitié en septembre. A Saint-Germain-l'Auxerrois, paroisse la plus importante de Paris, on enregistra 3 116 morts entre le 25 avril 1349 et le 20 juin 1350. Faute de sources assez précises, personne ne connaît exactement le nombre de victimes. Cependant, les estimations actuelles établissent le taux de mortalité dans une fourchette allant de la moitié aux deux tiers de la population de la Chrétienté. Lorsqu'on évoque les conséquences démographiques de la peste, il faut encore compter avec les nombreuses résurgences de la maladie, comme l'épidémie de 1360-1362, nommée "petite mortalité ", caractérisée par une surmortalité des jeunes, ou encore celles de 1366-1369, 1374-1375, 1400, 1407, etc. En Occident, le fléau ne disparaît que très progressivement et des flambées, parfois majeures, se signalent encore au XVIIIe, voire au XIXe siècle. Malgré une remontée importante de la population au XVIe siècle, il faut attendre le XVIIIe pour que la France retrouve son niveau d’avant la peste de manière définitive et reprenne sa croissance. Si toutes les catégories sociales sont touchées, les pauvres paient le plus lourd tribut.

L’économie résiste au déclin.

Dans la mesure où la moitié seulement de la population a survécu, il y a concentration des propriétés et des richesses. Par ailleurs, tous les salariés peuvent désormais manger le plus souvent à leur faim.

Les mieux payés et les classes moyennes accèdent à une alimentation diversifiée. La consommation urbaine de viande, de fruits, de poisson et de vin s’accroît, de même que celle des produits textiles et artisanaux. Cette demande nouvelle entraîne la conversion partielle de l’économie rurale. L’élevage se développe, ainsi que la pisciculture, la vigne et les cultures fruitières. L’élevage paysan a l’avantage de rompre le cercle vicieux de l’agriculture féodale, plus extensive qu’intensive. Il fournit de l’engrais, de la nourriture, viande, produits lactés, ainsi qu’une force de travail qui libère un peu les agriculteurs et leur permet de s’adonner à des cultures non vivrières leur procurant un complément de revenu, ainsi le pastel et le safran en Languedoc.

Cette aisance relative n’empêche pas que le paupérisme, même réduit, demeure important. Il faut aussi tenir compte des guerres et de l’alourdissement de la fiscalité étatique, qui provoque d’ailleurs bon nombre d’émeutes antifiscales.

La destruction des rapports sociaux et un nouveau rapport à la mort.

Nombre de chroniqueurs de l’époque ont été plus bavards que Froissart nous donnant à voir comment les contemporains ont vécu ces épisodes. Ainsi, un certain Louis Sanctus de Beringen nous fournit, dans une lettre adressée à un habitant de Bruges, comment il perçoit la situation depuis de la cour pontificale où il vit confiné, au service du cardinal Giovanni Colonna. La lettre commence par l'évocation d'une contagion mondiale, venue d'Asie. La paix mongole a peut-être favorisé sa circulation en Asie centrale et le grand historien arabe Ibn Khaldun en est aussi le témoin à Tunis. Apparue après des signes annonciateurs et une conjonction astrale particulière, autant que par un « souffle fétide du vent » comme le veulent aussi les théories savantes, qui font de la corruption de l'air la raison de la pestilence, et en donnant son rôle obligé à la volonté divine, l'épidémie arrive prosaïquement en Occident par les échanges commerciaux transméditerranéens. Louis Sanctus de Beringen décrit assez bien les formes pulmonaires de la maladie et suggère que l'haleine peut jouer un rôle dans sa transmission. Il s'appuie sur les autopsies pratiquées par les savants pour tenter d'en saisir les causes : « Beaucoup de cadavres ont été ouverts et disséqués, et on a constaté que tous ceux qui meurent ainsi subitement ont les poumons infectés et crachent du sang. »

Mais ce qui le frappe encore plus, c’est la destruction des liens sociaux et amicaux. Tout en reconnaissant que certains sont morts pour avoir voulu visiter ou soigner leurs parents, il insiste, comme tous les témoins de son temps, sur la destruction des rapports sociaux qui en résulte : « Un médecin ne visite plus le malade, si même on lui donnait tout ce que le malade possède en cette vie, un père ne visite plus son fils, ni une mère sa fille, ni un frère son frère, ni un fils son père, ni un ami son ami, ni une connaissance sa connaissance, ni quiconque est lié par le sang, en quelque mesure que ce soit, à autrui, à moins qu'il ne veuille subitement mourir avec lui ou le suivre incontinent. ». C’est cela la principale leçon de la peste.

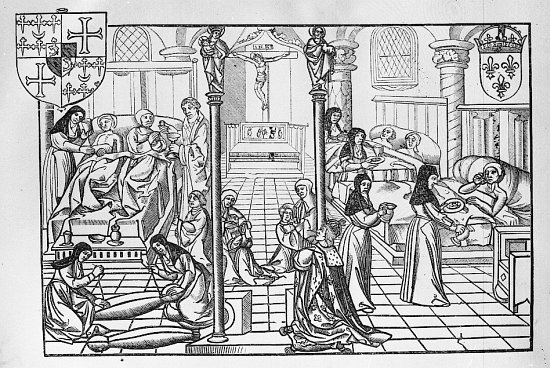

Mais cette dissolution va plus loin encore, puisque, au-delà du non-accompagnement des mourants, ce sont les rites traditionnels et même les lieux ordinaires d'inhumation qui sont bouleversés au cours de l'épidémie, menaçant ou rendant problématiques ces liens fondamentaux qui existaient alors entre les vivants et les morts. Les cortèges funéraires ne peuvent plus s'assembler : viennent alors « de grossiers et rudes montagnards de Provence, pauvres va-nu-pieds, mais de complexion très robuste, que l'on appelle gavots ; ceux-ci, après avoir touché d'avance un gage assez élevé, portent lesdits morts en terre ; mais ni parents ni amis ne se mêlent à eux en quoi que ce soit. Les prêtres eux-mêmes n'entendent pas la confession de ces malades, les sacrements ne leur sont pas administrés, mais quiconque jouit encore de sa santé s'occupe de soi-même et des siens ». Sanctus de Beringen exprime sans doute cette crainte diffuse d'être littéralement submergés par les morts ou assaillis par des fantômes qui ne sont que le retour du refoulé des morts mal enterrés et mal aidés dans l'au-delà. Certes, depuis longtemps déjà à cette date, l'urbanisation, les migrations, le déracinement ont sans doute rendu ce retour traditionnel auprès des ancêtres moins aisé pour les citadins que pour les ruraux. Mais la peste, en ville au moins, alors que les cimetières sont brusquement engorgés, met cruellement en évidence et d'une façon brutale cette impossibilité. Les endeuillés de la peste voient alors leur rapport au temps, à la tradition, à la coutume et à eux-mêmes profondément remis en question. Ainsi la dislocation des structures sociales et familiales entraîne également un profond changement des attitudes devant la mort. Cette mutation débute avant la survenue de la peste, mais celle-ci l’accélère. Longtemps, la mort a été conçue comme un passage naturel et serein entre ici-bas et l’au-delà ; Philippe Ariès parlait à cet égard de « la mort apprivoisée » Il s’agissait d’une mort socialisée : les mourants étaient entourés de leur famille et de leurs voisins. Cet entourage, par sa présence et ses prières, leur assurait un bon passage dans l’au-delà ; sa permanence ultérieure garantissait la pérennité du culte rendu à leur mémoire.

Avec la peste, les familles et les communautés se disloquent. La socialisation de la mort, le travail de deuil et de mémoire ne peuvent plus s’effectuer. Les morts sont jetés dans des fosses communes, sans personne pour les pleurer.

De nouvelles pratiques religieuses.

La peste serait un châtiment divin punissant les péchés des hommes. Le peuple se tourne alors vers des figures protectrices comme saint Sébastien, la Vierge, Saint Louis et, à partir du XVe siècle, saint Roch. Prières, supplications, processions et tous les signes susceptibles d'apaiser la colère divine se multiplient dans les villes et campagnes. Parfois, le remède est pire que le mal : certains actes de piété, comme les pèlerinages, favorisent la propagation de la peste. C'est pour cette raison que rapidement les rassemblements processionnels sont déconseillés, et le pape dispense les Anglais et les Irlandais du jubilé de 1350, année sainte durant laquelle le pèlerinage à Rome est recommandé.

La peste favorise la réapparition de manifestations religieuses exacerbées comme les flagellants. Cette secte, qui utilise la flagellation en public comme pénitence, renaît en Italie où elle s'était déjà manifestée au XIIIe siècle. Le mouvement se répand en Europe centrale alors que la France reste assez peu touchée. Mais leurs manifestations ostentatoires, le caractère d'association secrète qui lie les anciens pénitents et leurs participations aux persécutions des Juifs décident rapidement le pape ainsi que les autorités laïques à les condamner. En France, le roi Philippe VI ordonne, le 13 février 1350, « que cette secte damnée et réprouvée par l'Église cesse ». Plus grave, la violence de l'épidémie pousse aussi à rechercher des coupables, des exutoires (les Juifs, les pauvres, les mendiants, les lépreux). A Uzerche, en 1348, on décide tout simplement d'expulser les malades. Peu à peu le corps social assimile dans un même mal pauvres et peste. Il s'amorce là un incontestable changement de perception du pauvre, qui apparaît comme une menace pour l'équilibre économique et social de la communauté.

Et après ?

La peste a bien sûr laissé plus que des traces. Bien des œuvres d'art sont marquées par une présence obsédante de la mort, telles les célèbres danses macabres, dans lesquelles sont retranscrites l'égalité des hommes devant la mort ainsi que les angoisses de cette société profondément choquée et désemparée. La pensée de la mort s'introduit partout, nombre de décorations d'édifices civils, religieux et mêmes privés l'évoquent. Les quarantaines, les hôpitaux de peste et les mesures de désinfection sont promis à un bel avenir. Pour certaines, ces législations sanitaires perdureront et façonneront nos codes de santé actuels. En attendant, les mesures d'isolement, si elles limitent réellement la contamination entre humains, restent sans doute relativement inefficaces, car les rats et les puces sont partout présents et leur rôle dans les épidémies reste complètement ignoré par les contemporains. Beaucoup, face à la panique régnante, préfèrent la fuite et se réfugient dans les lieux qu'ils espèrent plus cléments. Mais cela a le plus souvent pour seul résultat de propager le mal. La peste a ainsi représenté un incommensurable choc psychologique. Elle est bien, selon le mot de Jean Delumeau, « une rupture inhumaine ». Cependant, dans la toute première de ses Lettres familières, Pétrarque écrit à Sanctus de Beringen : « Que faire maintenant, mon frère ? Le temps, comme on dit, a glissé entre nos doigts. L'année 1348 a fait de nous des hommes esseulés et faibles ; elle nous a enlevé des choses que ni l'océan Indien ni la mer Caspienne, ni la mer Égée ne peuvent nous rendre : ces dernières pertes sont irréparables ; tout ce que la mort inflige est une blessure incurable ». Cette lettre, expression de sa mélancolie, peut aussi être regardée comme le vaste chantier des temps nouveaux. Celui de faire le deuil de tous les morts de la grande peste et peut-être aussi de qu’on appellera plus tard le moyen-âge. Elle ouvre aussi le moment où s'invente une nouvelle culture et de nouveaux ancêtres retrouvés chez les Romains et les Grecs. Du deuil impossible ou difficile en pandémie sort alors une renaissance, ce qui, dans la conjoncture où nous sommes, est assez réconfortant.

Pour en savoir plus :

Jean-Noël Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, t. I : La peste dans l'histoire, Paris - La Haye, Mouton, 1975,

En roman, on ne peut oublier : Pars vite et reviens tard : Fred Vargas.

L’unique faiseuse d’anges exécutée.

Le 30 juillet 1943, au petit matin, un fourgon mortuaire attelé de deux chevaux pénètre dans l'enceinte du cimetière parisien d'Ivry. Devant le carré des suppliciés, le corps décapité d'une femme est mis en bière, puis inhumé ; personne n'a réclamé le cadavre, pas même la famille de la défunte. Une heure plus tôt, la Cherbourgeoise Marie-Louise Giraud, figure emblématique de l'histoire de la répression de l'avortement sous Vichy, avait été guillotinée dans la cour de la prison de la Petite-Roquette par le bourreau Jules-Henry Desfourneaux. Elle fut la seule « faiseuse d'anges » à être exécutée pour ce motif.

L’aboutissement d’un long chemin répressif.

Si la IIIème République s’est montrée libérale sur le plan de l’extension des libertés publiques (loi sur la presse, la liberté d’association, la séparation de l’Église et de l’État), elle ne s’est guère montrée généreuse en matière de droits des femmes. Le droit de vote ne leur est toujours pas accordé, à l’intérieur du couple, la femme est toujours en situation d’infériorité.

Marie-Louise est condamnée à cause d’une loi établie par Vichy, le 15 février 1942. Depuis les années 1870, l’avortement est au centre des débats politiques, juridiques et médicaux. Dans un contexte de rivalités exacerbées avec l’Allemagne se constitue un groupe de pression anti malthusien et nationaliste qui s’inquiète du déséquilibre démographique en défaveur de la France, groupe qui est très présent dans la presse. Cette crainte est renforcée par la saignée démographique provoquée par la Grande Guerre qui induit une baisse des naissances. Des politiques, des juristes et des médecins voient dans l’avortement la cause première de la dépopulation : c’est un péril national qu’il faut endiguer. Pourtant l’avortement, dans le Code civil (article 317), est un crime jugé aux Assises : une femme qui a avorté encourt jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et la « faiseuse d’anges » jusqu’à 5 ans. Dans l’entre-deux-guerres, les parlementaires vont chercher à accentuer la répression contre l’avortement et les politiques contraceptives. La loi du 31 juillet 1920 interdit toute propagande pour les méthodes anticonceptionnelles et l’avortement. Elle vise les néomalthusiens qui prônent une restriction des naissances mais elle ne modifie pas la nature de l’avortement qui reste un crime. Les députés semblent adoucir la législation le 23 mars 1923 en correctionnalisant l’avortement. L’avortement devient un délit pénal et les peines sont réduites, jugées par des professionnels et non plus par un jury d’Assises. Il s’agit d’une revendication ancienne des natalistes qui considèrent ces derniers trop laxistes : entre 55 à 80 % des inculpées pour avortement étaient innocentées, le nombre tombant à 25 % avec les juges professionnels. Mais, dans les faits, la répression s’en trouve fortement accentuée. Ainsi Vichy n’a plus qu’à s’engouffrer dans une voie de plus en plus répressive, avec une opinion publique que le régime précédent avait contribué à façonner. La loi du 15 février 1942 renforce drastiquement la répression de l’avortement. Ceux ou celles qui pratiquent des « manœuvres abortives », jusqu’alors passibles de dix ans de prison, deviennent des "assassins de la patrie". Leur « crime contre la Nation » leur vaut d’être jugés devant l’instance d’exception créée par Pétain, le Tribunal d’État, où ils encourent la peine de mort.

Une héroïne ordinaire.

Rien ne prédestinait Marie-Louise à devenir l’héroïne tragique d’un procès historique. Née en 1903, à Barneville, près de Cherbourg, elle grandit à la campagne, entre un père jardinier et une mère domestique. À 12 ans, elle échoue au certificat d’études et elle est placée à son tour. Elle traverse la Première Guerre mondiale sans en comprendre la gravité, obsédée par le désir d’échapper au destin de sa mère. À 18 ans, en 1921, elle tente sa chance à Cherbourg où elle devient serveuse dans un café-restaurant. Au contact des hommes et de l’alcool, elle goûte une liberté inédite. Cette jeune fille brune au visage banal, mais aux courbes généreuses, séduit par ses manières peu farouches. Grisée par sa nouvelle vie, elle dépense l’argent qu’elle n’a pas. Au point de commettre plusieurs vols qui lui valent une première condamnation symbolique puis deux peines de prison d’un et deux mois. En 1929, apparemment assagie, elle se marie avec Paul Giraud, un officier de la marine nationale avec lequel elle a eu cinq enfants, dont deux seulement ont survécu : un fils, né en 1936, et une fille, née en 1939. La guerre, l’Armistice, Pétain, l’arrivée massive des Allemands qui hérissent la ville de croix gammées, la Résistance… Rien de tout ça ne semble la concerner. Paul a été blessé et, désormais à demeure, il devient taciturne, il boit souvent et l’aide rarement. Elle se console en prenant un amant. Tout commence à la fin de l’été 1940, lorsque Gisèle, sa voisine de palier, quémande son aide pour avorter. Sans savoir comment s’y prendre, Marie-Louise accepte de lui « rendre service » et s’exécute avec une poire à injection remplie d’eau savonneuse. Puis, quelques jours plus tard, Gisèle sonne de nouveau à sa porte pour la remercier de son succès, et lui offre en échange un phonographe.

L’année suivante, elle provoque un deuxième avortement, celui d’une jeune femme ayant eu une liaison adultère alors que son mari était en captivité. Cette fois, elle accepte la pratique contre le paiement de 1 000 francs. Et, une nouvelle fois, tout se déroule parfaitement. La blanchisseuse comprend alors le parti financier qu’elle peut retirer de cette activité, sans véritablement se soucier des poursuites. Jusqu’en octobre 1942, les avortements s’enchaînent, malgré le décès de Louise M., l’une de ses patientes qui a succombé à une septicémie. Elle a alors pour complice les trois voyantes Eulalie Hélène, Jeanne Truffet et Augustine Connefroy, auprès desquelles les femmes confient leurs grossesses non désirées. En lui rapportant entre 600 et 2000 francs, cette activité permet ainsi à Marie-Louise de s’acheter une modeste maison, au 44 rue Grande-Vallée. Au total, elle fait avorter 27 femmes, et pour arrondir ses fins de mois, loue aussi ses chambres à des prostituées de Cherbourg. Les affaires allant bon train, Marie-Louise s’est fait beaucoup d’ennemis, à commencer par son mari, humilié autant par le mépris que la réussite de sa femme. Il y a aussi Alexandrine, la domestique que Marie-Louise a encouragé à "distraire" Paul, et certaines des prostituées qui s’estiment exploitées. Les voisins ne sont pas en reste qui la jugent honteuse et vulgaire. Qui de ces détracteurs a finalement décidé de la dénoncer ? Les détails de la lettre anonyme qui déclenche l’arrestation prouvent que le corbeau est un proche. Paul et Alexandrine semblent les plus suspects, d’autant qu’ils témoigneront à charge.

Un procès pour l’exemple.

Arrêtée le 23 octobre 1942, Marie-Louise passe aux aveux, convaincue qu’elle s’en sortira avec une peine de prison légère. Même déférée à Paris, elle reste optimiste. Durant le procès, les 7 et 9 juin 1943, elle commence à s’inquiéter devant les mines dégoûtées des juges qui vont décider de son sort. Commence alors le défilé de ces femmes, honteuses de voir leur vie et leurs faiblesses exposées devant ces hommes. Elles sont obligées de raconter, l’une le mari prisonnier qu’elle a trompé, l’autre la misère qui lui interdisait d’avoir un enfant, la troisième l’amant qui l’a séduite et abandonnée. Elles subissent sans brocher les leçons de morale du président Devise et le mépris du procureur. Certaines chargent Marie-Louise et expliquent qu’elle leur a forcé la main. D’autres restent dignes et disent timidement qu’elle leur a rendu service comme elles l’avaient demandé. Quand l’accusation requiert la peine de mort, elle tombe des nues, mais son avocat la rassure : on ne condamne pas une femme à l’échafaud, encore moins pour des avortements ! En revanche, elle risque les travaux forcés à perpétuité… De nouveau, elle ne comprend pas, elle n’y croit pas. L’heure du verdict arrive enfin: « Accusées, levez-vous! » Ses complices écopent de peines de cinq à dix ans de prison. Puis vient son tour. Pour « l’ignoble besogne », pour « sa conduite et sa moralité des plus mauvaises », elle est condamnée « à la peine de mort et, conformément à l’article 12 du Code pénal, elle aura la tête tranchée ». La mort, pas la perpétuité ! La grâce présidentielle, que son avocat lui assure acquise, ne viendra jamais. Pétain a étudié la demande personnellement, mais il veut un exemple. Le 30 juillet, à 5 h 25, dans la cour de la prison de la Petite Roquette, Marie-Louise Giraud est la première et dernière femme exécutée pour avortement. À son avocat qui l’assistait avant l’exécution, elle a donné, en lui demandant de la remettre à ses enfants, une des mèches de cheveux que le bourreau venait de lui couper.

Ce procès historique, pourtant longtemps passé inaperçu, est devenu célèbre grâce au livre « Une affaire de femmes »écrit par l’avocat Francis Szpiner en 1986, qui fut ensuite adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1987. Si Chabrol n’est pas tendre avec son héroïne, dont les actes semblent davantage motivés par la cupidité que par un quelconque sentiment de compassion, il a néanmoins permis de mettre en lumière cette condamnation inédite, celle de Marie-Louise Giraud, celle de la seule femme guillotinée pour avoir été faiseuse d’anges.

Les dernières exécutions.

Marie-Louise Giraud fait partie des cinq femmes guillotinées par le régime de Vichy pour crimes de droit commun. La dernière exécution d’une femme était celle de Georgette Thomas en 1887. Si la remise en œuvre de la guillotine par Vichy ne doit pas nous surprendre, en revanche, on peut s’interroger sur l’attitude de Vincent Auriol (avocat et socialiste), qui a refusé la grâce de quatre femmes.

Germaine Leloy, veuve Godefroy, est guillotinée le 21 avril 1949 pour avoir assassiné son mari à coups de hache. Elle est la dernière guillotinée française. À partir de 1949, les femmes condamnées à mort sur le territoire français sont graciées jusqu’à la toute dernière. Elle se nomme Marie-Claire Emma et sa peine est commuée en perpétuité par le Président Pompidou suite à sa condamnation le 26 juin 1973 pour l’assassinat de son mari.

Pour en savoir plus :

Francis Szpiner, Une affaire de femmes. Paris, 1943. Exécution d'une avorteuse, éd. Balland, Paris 1986

Cliquez ici pour télécharger l'article :

Les tontes de la honte

En exergue de son poème, Au rendez-vous allemand, Eluard écrit : "En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait les filles. On alla même jusqu'à les tondre". Dans la folie revancharde qui s’est emparée du pays à l’été 44, prendre la défense d’une tondue aurait pu relever de la trahison. En novembre 1964, sort l’album Les Copains d’Abord, dont deux chansons choquent beaucoup : Les Deux Oncles et La Tondue. Qui d’autre que Brassens aurait pu, en pleine période gaullienne, défendre les tondues de la libération ? Ces femmes ont subi un crime sexiste à grande échelle, mais qui a rapidement été effacé par le mythe Résistant instauré par le Général de Gaulle. On estime que 20 000 femmes ont subi cet horrible châtiment dans les années 45-46. Pourtant, le sujet a été longtemps laissé de côté par les historiens, comme si nous éprouvions un sentiment de honte. Aujourd'hui, cet épisode de honte faite à ces femmes est devenu un secret dans de nombreuses familles. La honte est toujours active dans ce secret. L’occupation a marqué. Des histoires d’amour ont vu le jour. De ces unions secrètes sont nés des enfants… de la passion ou de la guerre, une descendance franco-allemande, témoin de l’histoire. En effet, si l’événement des femmes tondues fut très répandu et vu par des foules de témoins, la mémoire brouillée de cet épisode reposait sur des idées reçues : ces femmes étaient des boucs émissaires, la tonte avait été un exutoire au déchaînement des violences et des passions de la Libération, au demeurant les tondeurs étaient surtout des résistants de la dernière heure.

Une pratique ancienne.

Le châtiment de tonte de la chevelure d'une femme est ancien et présent dans plusieurs cultures : on en trouve des exemples dans la Bible, en Germanie antique, chez les Wisigoths, dans un capitulaire carolingien de 805 et il était déjà utilisé au Moyen Âge contre les femmes adultères. Les brus du roi Philippe Le Bel, convaincues d'adultère, ont été tondues. Dans le monde contemporain, les premiers cas attestés de femmes tondues en public sont relevés dans l'Allemagne de Weimar, au début des années 1920. Une portion du territoire allemand est occupée par les armées française et belge, et des relations se nouent entre ces soldats et des Allemandes. Parmi celles-ci, plusieurs sont tondues, en punition. Ces tontes se poursuivent jusqu'aux années 1930. Elles ont aussi pu être accompagnées d'affiches désignant les femmes ayant des relations avec l'ennemi.

Un châtiment préparé de longue date.

Les premières menaces de tontes apparaissent dans la presse clandestine dès juillet 1941. Les premières tontes apparaissent dès 1943 entre mars et juin, quand la collaboration s'identifie de plus en plus à la trahison et ce dans quelques départements (Loire-Inférieure, Isère, Ille-et-Vilaine), mais sont clandestines et ne sont pas nombreuses. Elles sont le fait de groupes résistants qui l'utilisent comme moyen pour faire passer la peur dans l'autre camp. C'est pourquoi les tontes de la Libération ne surprennent pas. Elles sont rentrées dans les mœurs. Une première vague a lieu entre juin et septembre 1944 au fur et à mesure de la libération du territoire. Les tontes marquent la libération de plus petites parcelles du territoire souillé par la présence allemande. La recherche des femmes à tondre a lieu dès l’installation des comités locaux de Libération (CLL), et fait partie de leurs premières tâches, alors que les troupes allemandes peuvent se trouver à proximité. La première vague importante a donc lieu à la fin de l’été 1944. Ces tontes sont relayées et décrites par la presse, et Radio-Londres (émissions des 20 et 30 août 1944). Des résurgences ont lieu durant l’automne, et des tontes se produisent sporadiquement tout l’hiver. La maison de la "Tondue" qu'on investit et qu'on marque même avec ce qui reste de cheveux, ou la réappropriation des lieux publics et de pouvoir. La tonte s'effectue dans les rues, les places ou dans les mairies, généralement en public aux yeux de tous.

Une deuxième vague, en revanche, se dessine nettement en mai-juin 1945. Elle correspond à la conjonction de trois phénomènes. C'est la période du retour des déportés, des prisonniers de guerre, des requis au STO, mais aussi des travailleurs volontaires et de celles et ceux qui sont partis avec les Allemands lors de leur retraite. C'est aussi la découverte de l'horreur des camps. Retour des rescapés, images des camps, témoignages publiés par la presse provoquent un véritable choc dans la population La volonté d'une épuration en profondeur est ainsi relancée. C'est aussi le moment où un certain nombre de personnes, arrêtées à la Libération, sont relâchées après quelques mois d'internement. Pour beaucoup, elles semblent s'en tirer à trop bon compte. Tontes, attentats, exécutions viennent compléter une épuration légale jugée trop clémente ou incomplète par certains. Le préfet du Jura note dans son rapport bimensuel :

C'est la première fois depuis de très nombreux mois, et dans différents centres du département, on s'est emparé de certaines femmes pour leur couper les cheveux ; on s'en prend aussi bien à des femmes de mœurs légères, qu'à d'autres personnes de conditions sociales plus élevées, qui s'étaient fait remarquer pendant l'occupation.

Qui sont les tondues ?

Les femmes tondues ne sont pas identifiées et aucune étude sérieuse n'a pu ni ne pourra être menée, puisque toutes attitudes alors jugées ambiguës vis-à-vis de l'occupant pouvaient être prétexte à formuler une accusation de collaboration au moment de la Libération. Ainsi, les exemples concernent des jeunes filles peu favorisées économiquement, des femmes seules, divorcées, veuves ou dont le mari est encore en captivité. La plupart a dû, pour survivre, faire le ménage, laver le linge, ou faire tous autres travaux au service des Allemands. Certaines furent tondues parce qu'elles vivaient à proximité de l'occupant : ainsi les jeunes institutrices, dont le logement de fonction touchait souvent les logements attribués aux soldats allemands, ce qui a permis l'établissement de relations jugées sévèrement. D'autres femmes accusées de « collaboration horizontale » (relations sexuelles) avec l'ennemi furent également victimes de ces exactions : les prostituées, ainsi que celles entretenant une réelle relation amoureuse avec un soldat allemand. Enfin, la tondue peut être une vraie collaboratrice : espionne ou délatrice par intérêt, vengeance ou idéologie.

Plus que l'identité de la tondue et les faits avérés, c'est son comportement et les fantasmes qu'il a suscités qui justifient la tonte. Le choix des femmes à tondre relève ainsi largement du fantasme, de la rumeur publique. La tonte des femmes, accusées de délits sexuels (collaboration horizontale), mais pas uniquement, est une punition par la majorité ayant souffert de frustrations pendant quatre ans, envers des femmes soupçonnées d'avoir voulu échapper aux sacrifices faits par les autres Français en menant une vie de noces. La tonte s'applique également à des femmes n’ayant pas eu de tels rapports (sexuels, festifs ou amicaux) avec l'occupant.

La faute

Dans les documents étudiés, la faute, ou le crime imputé à la « tondue » occupe souvent une place plus importante que la coupe des cheveux elle-même. Le traumatisme de l'Occupation, les restrictions, les peurs, la faim et toutes les frustrations de la période, semblent alors exploser dans la description de celles qui seraient passées au travers de ces privations. « La vie de noces » supposée de ces femmes apparaît comme une injure aux souffrances du plus grand nombre. Les reproches invoqués peuvent alors toucher chaque aspect de la vie quotidienne : ce sont des meubles et un poste de TSF que l'on reproche à une infirmière de Rochefort-sur-mer d'avoir obtenu d'un Allemand, comme d'être raccompagnée en voiture, de pouvoir rentrer après l'heure du couvre-feu, de consommer du vin et des liqueurs, d'écouter de la musique et de danser alors que les bals sont interdits, de confectionner des gâteaux pour toutes les autres... La liste de ces griefs est longue.

Si l'on a ainsi une image en négatif des frustrations de la population, ce qui exprime le plus ce reproche d'une vie de jouissance dans une période de souffrance est bien sûr l'accusation « d'avoir couché avec les boches ». Il y a ainsi, par le vocabulaire de désignation de ces femmes, par la description plus ou moins fantasmée de leurs relations avec les Allemands, la construction d'une image érotisée des « tondues ». C'est probablement un des éléments qui fait encore croire que la tonte est le châtiment exclusif de ces relations sexuelles avec l'ennemi. Les articles de presse, malgré la violence de certains propos tels que « paillasse à boches », restent dans l'ensemble relativement pudiques. Le vocabulaire est plus feutré, moins directement vulgaire ; ainsi le terme le plus fréquemment utilisé est celui de prostituée, accompagné parfois de variations sur le même thème, telles que « égéries à doryphores », « cocodettes frivoles », « hétaïres de haute volée » ou celles qui ont « fridolinisé sur les matelas ». On imagine cependant mal une foule utilisant ces expressions à l'encontre d'un cortège de femmes tondues. Ces expressions « journalistiques » reflètent néanmoins, en les déformant, les sentiments exprimés de manière beaucoup plus directe lors des témoignages recueillis par les gendarmes. On a alors toute une palette de cette rancœur, souvent investie de fantasmes à l'encontre de celles qui sont soupçonnées d'avoir pratiqué « la collaboration horizontale ».

Que nous dit la tonte des comportements à la Libération ?

La tonte n'est pas simplement vue comme une sanction mais aussi, avant la Libération, comme une prévention en désignant de manière visible les personnes qui auraient pu aider l'ennemi (peur de la cinquième colonne). La tonte intervient aussi pour effacer la trace des souillures de la guerre : l'occupation et la collaboration ont souillé aussi bien l'espace public (affiches, drapeaux, défilés) que le corps des tondues, corps qui est censé rester pur pour perpétuer la nation intacte. Dans le fantasme, leur comportement a porté la souillure jusque sur la Nation et le corps de Marianne. La tonte est ainsi vue comme une mesure d'hygiène nécessaire, de réappropriation du corps des femmes ; mais par le cortège, la cérémonie de la tonte permet également la réappropriation de l'espace public. La tonte, qui est une mort symbolique de la collaboration, agit également comme une négation de la féminité du corps des tondues, objet du délit et du châtiment, et qui doit se soumettre à l'ordre masculin, mais aussi une exclusion de la communauté nationale, au moment même où les femmes françaises sont appelées à voter pour les premières fois (neuf fois d'avril 1945 à l'automne 1946).

Dominique François en fait une interprétation psychanalytique : pour lui, les tontes sont à placer à la suite de toutes les diabolisations de la femme par les sociétés occidentales (comme avec les sorcières et Mata-Hari). En 1940-1944, l'ensemble de la France est dévirilisée par la déroute de 1940 ; une partie de la faute en est rejetée sur les femmes et l'« esprit de jouissance » dénoncé par l’État français. Les tontes sont ainsi le moyen pour les hommes de retrouver leur virilité, une compensation de leur échec à protéger la patrie féminine et le retour à une répartition traditionnelle des rôles. La tonte de la chevelure, instrument de séduction symbole de féminité, est ainsi la punition du corps qui a péché.

Comprenne qui voudra

Moi mon remords ce fut

La malheureuse qui resta

Sur le pavé

La victime raisonnable

À la robe déchirée

Au regard d'enfant perdue

Découronnée défigurée

Celle qui ressemble aux morts

Qui sont morts pour être aimés

Une fille faite pour un bouquet

Et couverte

Du noir crachat des ténèbres

Une fille galante

Comme une aurore de premier mai

La plus aimable bête

Souillée et qui n'a pas compris

Qu'elle est souillée

Une bête prise au piège

Des amateurs de beauté

Et ma mère la femme

Voudrait bien dorloter

Cette image idéale

De son malheur sur terre.

Paul Eluard, Comprenne qui voudra, 1944.

Pour en savoir plus :

- Alain Brossat, Les Tondues, un carnaval moche, Paris, Manya, 1992.

- Fabrice Virgili La France « virile » : des femmes tondues à la Libération, Paris, Payot et Rivages, 2000,

Cliquez ici pour télécharger l'article :

Et comme il n'est pas interdit de se faire plaisir : Ecoutons la tondue

https://www.youtube.com/watch?v=mMh4Wi4VziI