Un crime de braves gens. Hautefaye – Périgord 1870.

Hautefaye est, en temps ordinaire, une commune de 400 habitants, mais nous ne sommes pas en un temps ordinaire. D'une part la foire de la Saint-Roch y rassemble, le 16 août, 600 à 700 personnes et, de l'autre, nous sommes un mois après le début de la guerre déclarée par la France à la Prusse. Mettant le comble à une année d'anxiété, qui a vu la sécheresse frapper durement les récoltes et le bétail, les premières nouvelles du désastre commencent à arriver. Les manipulateurs d'opinion publique (comme le colporteur Brethenoux) et les meneurs de la foule réunie à l'occasion (comme le maréchal-ferrant Chambord) sont, à l'instar de la majorité des paysans français à cette date, des sujets fidèles de l'empereur. En leur sein renaît la figure du traître, ici du « Prussien », doublé d'un républicain supposé.

Pour Alain Corbin, la décision du gouvernement de restreindre l'information à la suite de ces défaites a pour conséquence la propagation de rumeurs sur la présence d'espions prussiens dans les alentours, et sur une collusion entre les nobles et les prêtres pour conspirer contre l'Empire, et rétablir la monarchie. Ceci provoque l'inquiétude de l'opinion et même des mouvements de peur collective. Alain de Monéys, noble de naissance, pourtant depuis toujours connu et apprécié de tous, devient soudain la cible des insultes avinées d’un paysan qui, ivre de colère et de rancœur, harangue la foule en hurlant « au Prussien ! ».

Victime par erreur.

Avant l’arrivée d’Alain de Monéys à la foire de Hautefaye, son cousin Camille Maillard est au cœur d’une première dispute avec quelques participants au sujet de la bataille de Reischoffen[1]. Les esprits s’échauffent, le climat devient violent, mais Maillard parvient à s’enfuir. Alain de Monéys arrive à la foire et prend connaissance de l’incident. D’Alain Romuald de Monéys d’Ordières, on sait qu’il est fils de maire et qu’il gère le château de Bretangue, non loin de Hautefaye. Sa famille possède 80 hectares de terre, et c’est, en sa qualité de gérant du domaine familial, qu’il se rend au foirail. Loin d’afficher la morgue communément reprochée à la noblesse, on dit de lui qu’il laisse volontiers les plus pauvres ramasser du bois sur ses terres en hiver, et qu’il fournit même du travail à certains.

Pour autant, Alain de Monéys n’exploite pas leur force laborieuse, ni ne les réduit en esclavage, ni ne se nourrit de leurs calories. Nulle part il ne ressort des témoignages qu’Alain de Monéys aurait, du fait de sa noblesse, soumis un autre être humain. Tout estimé soit-il, il n’en reste pas moins noble et, conséquemment, bouc émissaire potentiel. Refusant de croire les accusations portées à l’encontre de son cousin, il est pris à partie. Les éclats de la dispute se propagent rapidement sur la place du village et Alain de Monéys est accusé à tort de soutenir financièrement les Prussiens, d’avoir crié « Vive la République, à bas l’Empereur ! » ou encore « Vive la Prusse ! », quand il n’est pas simplement confondu avec son cousin.

Établi après les faits, l’acte d’accusation raconte que :

« M. Alain de Moneys, adjoint au maire de Beaussac [une commune voisine], venait d’arriver sur le champ de foire, où il causait d'élections avec le sieur Anlonu, lorsqu’il entendit un grand tumulte. Il s’approcha aussitôt de l’endroit d’où partait le bruit et en demanda la cause au sieur Bréthenoux. Celui-ci répondit que M. de Maillard avait crié : “À bas Napoléon ! Vive la République !”“Ce n’est pas possible !” dit M. de Moneys, en prenant le parti de son cousin qu’il n’avait, du reste, pas vu depuis un mois, “vous ne le prouverez pas”. — Suivez-moi, dit Bréthenoux, je vais vous le prouver. Et il sauta aussitôt dans un pré séparé de la route par le chemin ; M. de Moneys l’y rejoignit. Bréthenoux s’adressa à la foule : — Que ceux qui ont entendu M. de Maillard crier : “Vive la République ! À bas Napoléon !” lèvent la main. Plus de vingt mains se levèrent. La foule se précipita dans le pré et assaillit M. de Moneys. »

Il n'en faut pas plus pour que la foule se déchaîne contre le notable, désigné comme un traître à l'Empereur. Le lynchage qui suit est d’une violence inouïe. Insulté, supplicié, torturé, le calvaire d'Alain de Monéys s'étend sur plusieurs heures.

Un supplice interminable

Malgré les tentatives pour dissiper le malentendu et démontrer sa bonne foi, Alain de Monéys se retrouve entouré par les paysans de plus en plus hargneux. L'un d'eux, Buisson, crie : « C'est un Prussien, il faut le pendre, il faut le brûler ! »Les frères Campot portent les premiers coups ; c'est l'acte qui précipite le déclenchement de l'agression collective. Se protégeant des coups, criant « Vive l'empereur ! » afin de calmer l'assemblée, Alain de Monéys se trouve vite débordé et malmené. L'abbé Saint-Pasteur, curé de Hautefaye, intervient, un pistolet à la main, pour le secourir. Mais, face à la détermination des agresseurs et sentant que lui-même va être exposé à la fureur grandissante du groupe, il se réfugie dans le presbytère. Il tente une diversion en proposant aux paysans de l'accompagner pour boire à la santé de l'empereur, ce qu'une partie d'entre eux accepte de faire. Malgré les tentatives du neveu du maire pour arracher le malheureux à ses bourreaux, les paysans hargneux s’emparent de nouveau de la victime.

Le groupe, sous la direction de Chambord, projette un premier temps d'amener Monéys aux autorités, mais, face à la passivité du maire du village, les paysans décident de le pendre à un cerisier. Alain Corbin souligne que l'absence d'autorité du maire à cet instant permet à Chambord de devenir le chef de l'entreprise punitive : celui-ci va jusqu'à se prétendre membre du conseil municipal de Hautefaye, ce qui l'autorise à prendre des initiatives. La tentative de pendaison échoue, du fait de la fragilité des branches de l'arbre ; il est décidé de le battre à mort. Dès lors, l'intention de faire durer le supplice avant la mise à mort d'Alain de Monéys est effective. Chambord harangue le groupe : « Avant de faire périr le Prussien, il faut le faire souffrir ». Les tortionnaires ménagent des moments de répit à la victime avant de revenir à la charge. Il est traîné dans le local qui sert d'atelier au maire, qui est aussi maréchal-ferrant. Les assaillants l'attachent fortement avec des sangles sur le travail à ferrer, tandis qu'il est violemment frappé au visage et aux jambes à coups de sabot et de bâton par Bouillet dit « Déjeunat ». Un peu plus tard, ayant chacun empoigné une jambe d'Alain de Monéys, Mazières et Campot le traînent en direction d'une ancienne mare, que les habitants nomment « le lac desséché» et où il est de coutume de fêter la Saint-Jean. Ils sont suivis par le cortège formé par les paysans et le maire ceint de son écharpe. Alcide Dusolier, ami d'enfance d'Alain de Monéys et qui s'est rendu sur les lieux le lendemain, a évoqué ce moment dans un texte de 1874 : « On le traînait par les jambes à travers les ruelles du bourg, sa tête sanglante sonnait sur les cailloux, son corps déchiré sautait de droite et de gauche : Vive l'empereur, vive l'empereur! »

Arrivés sur les lieux, ils jettent le corps dans la mare asséchée. Sous la direction de Chambord, on va chercher des fagots, des branchages, et des débris. Chambord prend une botte de paille à un agriculteur, tout en lui promettant le remboursement par l'empereur. Entassés sur le corps, qui, aux dires de certains témoins, bouge encore, les fagots et le foin sont piétinés par Chambord et Campot. Le bûcher s'embrase sous les vivats de l'assistance criant « Vive l'empereur »Un nommé Duroulet commente l'immolation par ces mots : « Voyez comment cela grille bien ! » Un nommé Besse ajoute, voyant la graisse s'écouler du corps en train de se consumer : « Dommage que toute cette graisse soit perdue »un autre allume sa cigarette sur les braises du bûcher. A total, d’après Alain Corbin, l’affaire n’a pas duré plus de deux heures. Le docteur Roby-Pavillon rédige, le soir du 16 août, son rapport d’autopsie comme suit : « Cadavre presque entièrement carbonisé et couché sur le dos, la face un peu tournée vers le ciel, à gauche, les membres inférieurs écartés, la main droite raidie au-dessus de la tête, comme pour implorer, la main gauche ramenée vers l’épaule correspondante et étalée, comme pour demander grâce ; les traits du visage exprimant la douleur, le tronc tordu et ramené en arrière »,

Les suites.

À partir du 20 août, la presse nationale relate l’événement dans ses rubriques dédiées aux faits divers en reprenant les informations publiées dans la presse locale. Le Journal des débats politiques et littéraires du 20 août 1870 se fait écho du drame repris dans Le Charentais. Le Constitutionnel reprend Le Périgord, Le Gaulois et L’Univers L’Écho de la Dordogne.

Les répercussions du crime sont également traitées dans la presse nationale, comme la révocation par décret de Bernard Mathieu, maire de Hautefaye, dans le Journal des débats politiques et littéraires du 26 août 1870, ou encore le décès de la mère de la victime dans Le Petit Journal du 7 septembre 1870.

Suite à l’enquête de la gendarmerie, vingt-et-une personnes sont inculpées et comparaissent devant le tribunal de Périgueux. Le procès se déroule du 13 au 21 décembre 1870. Quatre hommes sont condamnés à la peine de mort par arrêt de la cour d’assises de Dordogne : François Chambord, maréchal-ferrant, Pierre Buisson, cultivateur, Léonard dit Piarrouty, chiffonnier et François Mazières, cultivateur. L’arrêt ordonne que l’exécution se déroule sur les lieux du crime. Des peines d’un an de prison à huit ans de travaux forcés sont prononcées à l’encontre des autres accusés.

L’exécution se déroule le 6 février 1871 près de la halle aux bestiaux de Hautefaye devant une centaine de personnes. Les quatre corps sont inhumés dans le cimetière du village. Le Journal des débats politiques et littéraires du 14 février et Le Petit Journal du 16 février relatent en détail le transfert des quatre condamnés de Périgueux à Hautefaye ainsi que l’exécution en reprenant les informations publiées dans L’Écho de la Dordogne, tout comme Le Constitutionnel du 17 février qui cite Le Charentais.

Une résurgence du cannibalisme ?

Dans le titre de son ouvrage consacré à l’affaire, Le village des « cannibales », Alain Corbin prend la précaution de mettre des guillemets. S’il prend soin de mettre des guillemets à cannibales, c’est qu’il convient sans doute de rattacher le choix de ce titre aux allégations utilisées par les participants lors du massacre d’Alain de Monéys : « Nous avons grillé à Hautefaye un fameux cochon ». Sans mâcher ses mots, la presse de l’époque relate l’affaire, et le mot de cannibale est rédigé de la main de l’oncle d’Alain de Monéys, dans une lettre datée du 22 août 1870. Les commentaires attribués au maire fortifient également la rumeur, puisqu’à la foule qui manifeste son intention de brûler la victime, il aurait répondu : « Faites ce que vous voudrez, mangez-le si vous voulez ! ». Propos toutefois démentis lors des confrontations et du procès. D’autres témoignages rapportent que certains massacreurs regrettent de ne pas avoir recueilli la graisse s’écoulant du corps de la victime, tel un trophée ? Deux pierres plates ayant conservé des traces de graisse ont été par ailleurs présentées comme pièces à conviction lors du procès. Rien dans le rapport d’autopsie ne permet de démontrer que le cannibalisme était à l’œuvre. Alain Corbin conclut que la rétention d’informations fut un important motif d’inquiétude au sein de la population, entraînant des mouvements de peur collective, dont Hautefaye ne serait qu’un exemple paroxystique. On a faim et soif à Hautefaye en cet été 1870. On souffre de la mort des fils, des maris et des pères. On s’inquiète. On s’échauffe, on tente de détourner l’angoisse de la mort, de contenir la déception politique. Alain de Monéys devient ainsi une victime substitutive, « cannibalisée ». L’histoire de Hautefaye consterne, glace et interroge. Elle confirme cette capacité de la masse, une fois déchaînée, à se jeter sur un seul homme ; ici, pour le battre, le torturer, le mutiler, puis l’immoler. L’autopsie révélera, derrière les chairs carbonisées, que la brutalité des coups infligés aurait de toute façon entraîné la mort d’Alain de Monéys. À défaut de se repaître de la chair d’un Prussien, Hautefaye aura bien brûlé un noble.

Pour en savoir plus :

- Alain Corbin, Le Village des cannibales, Paris 1995.

- Georges Marbeck, Hautefaye : L'Année terrible, Paris 1982.

Cliquez ici pour télécharger l'article.

L’époque des zoos humains : un temps pas si lointain.

Un parc animalier où l'on trouve des humains, vivant à la vue de tous tels des animaux… Vous n'y croyez pas ? Cette époque n'est pourtant pas si lointaine. Nous sommes en 1987. La biscuiterie Saint Michel décide de se diversifier et lance un biscuit au chocolat nommé « Bamboula ». Son personnage, une caricature de « sauvage africain », vit à Bambouland et devient très vite populaire en France. À un tel point que le propriétaire d'un zoo « Safari-Africain » en Loire-Atlantique, Dany Laurent, propose à la biscuiterie de s'associer et de créer un vrai village africain, avec ses villageois. Vingt -cinq hommes, femmes et enfants artistes sont amenés de Côte d'Ivoire, direction le flambant « Bambouland». La journée, ils divertissent un public (blanc) curieux, les femmes notamment chantent et dansent seins nus, peu importe la météo. Tous les « villageois » s'exposent au regard inquisiteur des badauds, soucieux de voir la différence, scruter le particulier. À la fermeture du parc, tandis que les employés rentrent chez eux, les Ivoiriens, eux, tout comme les animaux du zoo, dorment dans le parc, sans jamais en sortir. Après maints recours, la justice constate enfin les manquements relatifs aux droits humains. Il est toutefois trop tard : hommes, femmes et enfants ont été renvoyés en Côte d'Ivoire. Le propriétaire du parc, quant à lui, sera condamné pour atteinte à la dignité humaine. A priori, on pourrait se dire, que cette affaire relève du droit commun, que c’est une invention de gens peu regardant sur la manière de gagner de l’argent. Pourtant à y regarder de près, elle ne fait que s’inscrire dans la longue tradition française du zoo humain.

Une si longue tradition.

Le phénomène de spectacle commence à se développer dans les cours européennes avec les Grandes découvertes. Christophe Colomb ramène en 1492 six Indiens qu’il présente à la cour d’Espagne. En 1550, des Indiens Tupinamba défilent à Rouen devant Henri II. En 1644 des Groenlandais sont enlevés pour être exposés au roi Frédéric III de Danemark. Des ambassadeurs siamois sont présentés comme un spectacle exotique sous Louis XIV en 1686, comme le Tahitien Omai à la cour d’Angleterre en 1774.

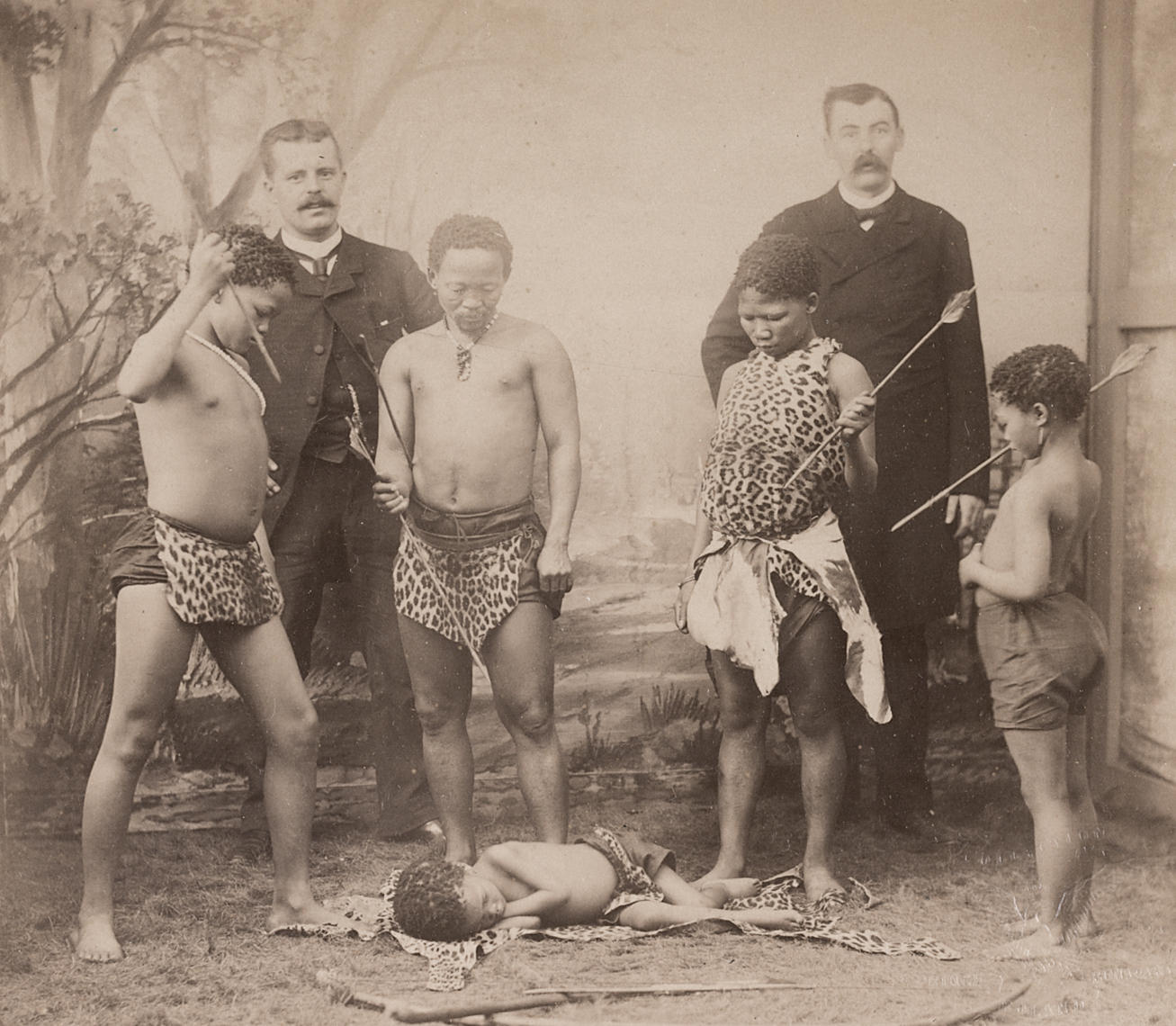

À partir du XIXème siècle, ces exhibitions ne sont plus réservées aux élites et se démocratisent, devenant extrêmement populaires, sur le modèle des grands spectacles de foire, avec notamment le développement d'attractions calquées sur le plan de la scénographie, sur celles du zoo itinérant des cirques Barnum.

Paris, année 1889. La capitale des lumières célèbre 100 ans de liberté, d’égalité et de fraternité. Outre la tour Eiffel, flambant neuve, l’attraction principale offerte aux 28 millions de visiteurs de l’Exposition universelle est le « village nègre » et ses 400 Africains, exhibés sur l’esplanade des Invalides, au milieu des pavillons coloniaux. Depuis une dizaine d’années, ces villages indigènes sont présents dans la plupart des grandes expositions, et ils le seront encore régulièrement durant une bonne partie du XXe siècle. Ces exhibitions n’apparaissent pas brutalement à la fin du XIXe siècle ; elles arrivent à la suite d’une longue tradition.

Hambourg, Londres, Bruxelles, Chicago, Genève, Barcelone, Osaka… Toutes les grandes villes qui accèdent à la modernité exposent dans des zoos humains ceux qu’ils considèrent comme des sauvages. Sénégalais, Nubiens, Dahoméens, Égyptiens, Lapons, Amérindiens, Coréens et autres peuples dits exotiques sont ainsi présentés dans un environnement évoquant leurs contrées, souvent dans des costumes de pacotille et aux côtés de bêtes sauvages. À Bruxelles, en 1897, on peut lire sur un panneau : « Ne pas donner à manger aux Congolais, ils sont nourris. » Plus d’un milliard de visiteurs se seraient pressés pour voir ce type d’exhibitions entre 1870 et 1940. Le directeur du jardin d’acclimatation décide d’organiser, en 1877, deux « spectacles ethnologiques », en présentant des Nubiens et des Esquimaux aux Parisiens. Le succès est foudroyant. La fréquentation du Jardin double et atteint, cette année là, le million d’entrées payantes... Les Parisiens accourent pour découvrir ce que la grande presse qualifie alors de « bande d’animaux exotiques, accompagnés par des individus non moins singuliers ». Entre 1877 et 1912, une trentaine d’ « exhibitions ethnologiques » de ce type seront ainsi produites au Jardin zoologique d’acclimatation, à Paris, avec un constant succès.

De nombreux autres lieux vont rapidement présenter de tels « spectacles » ou les adapter à des fins plus « politiques ». Par exemple, les Expositions universelles parisiennes de 1878, de 1889 ; un « village nègre » et 400 figurants « indigènes » en constituaient l’une des attractions majeures ; celle de 1900, avec ses 50 millions de visiteurs et le célèbre Diorama « vivant » sur Madagascar, ou, plus tard, les Expositions coloniales, à Marseille en 1906 et 1922, mais aussi à Paris en 1907 et 1931.

Des établissements se spécialisent dans le « ludique », comme les représentations programmées au Champ-de-Mars, aux Folies-Bergère ou à Magic City et dans la reconstitution coloniale, avec, par exemple, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, la représentation de la défaite des Dahoméens de Behanzin devant l’armée française...

Pour répondre à une demande plus « commerciale » et à l’appel de la province, les foires et expositions régionales deviennent très vite les lieux de promotion par excellence de ces exhibitions. C’est dans cette dynamique que se structurent, très rapidement, les « troupes » itinérantes, passant d’une exposition à une foire régionale, et que se popularisent les célèbres « villages noirs » (ou « villages sénégalais »), comme lors de l’exposition de Lyon en 1894. Il n’est dès lors pas une ville, pas une exposition et pas un Français qui ne découvre, à l’occasion d’un après-midi ensoleillé, une reconstitution « à l’identique » de ces contrées sauvages, peuplées d’hommes et d’animaux exotiques, entre un concours agricole, la messe dominicale et la promenade sur le lac.

De l’exotisme au racisme.

Bien avant la grande expansion coloniale de la IIIe République des années 1870-1910, qui s’achève par le tracé définitif des frontières de l’Empire outre-mer, s’affirme, en métropole, une passion pour l’exotisme et, en même temps, se construit un discours sur les « races » dites inférieures au croisement de plusieurs sciences. Les colonies jouent un rôle dans l’avènement des zoos humains selon l'historien Pascal Blanchard, « Si les États choisissent d’intégrer ces exhibitions dans leurs grandes expositions, financent le voyage de milliers d’hommes et de femmes et délivrent des autorisations, ce n’est pas un hasard. Cela sert la politique qui vise à convaincre que la colonisation, dont l’entreprise explose dans les années 1860-1880, est légitime ». En somme, si l’on propage l’idée que le sauvage existe, la population sera toute disposée à soutenir la course aux empires coloniaux, que ce soit sur le mode pseudo-angélique de l’apport du progrès et de la mission civilisatrice ou bien celui de l’exploitation pure et simple. Il est vrai que les différentes troupes exhibées suivent de près l’actualité coloniale de chaque pays : pendant que la France défait le roi du Dahomey en 1893, ses guerrières amazones sont montrées au champ de Mars tandis que, en 1903, le Japon présente des Coréens, prétendument cannibales, avant de coloniser le pays en 1910. Les êtres humains exhibés fascinent car ils sont présentés comme étant sauvages, anormaux, extraordinaires, comme ayant des difformités, voire des coutumes comme le cannibalisme que l'on prête à certains. Les individus exhibés sont présentés comme des sous-hommes, voire comme des animaux. On les transporte d’exposition en exposition dans des wagons à bestiaux, comme des marchandises, sur lesquelles sont d'ailleurs prélevées des taxes au passage des frontières. Les zoos humains sont un moyen de démontrer la prétendue supériorité de la civilisation occidentale. Plus complexe encore se pose la question de l’influence de ces zoos humains sur la fabrique du racisme populaire et de ses préjugés. Selon Gilles Boëtsch et Pascal Blanchard, le lien est direct : « Les spectacles anthropozoologiques ont été le vecteur essentiel du passage du racisme scientifique au racisme colonial vulgarisé, expliquent-ils. Pour les visiteurs, voir des populations derrière des barreaux, réels ou symboliques, suffit à expliquer la hiérarchie : on comprend tout de suite où sont censés se situer le pouvoir et le savoir. » Selon les deux chercheurs, les thèses sur les races étaient encore, à cette période, largement inconnues du grand public, parce qu’il ne lit pas ou peu les travaux d’anthropologie, et que la vulgarisation scientifique est quasiment inexistante, même si la littérature grand public en popularise les poncifs. Ce serait donc les exhibitions, divertissements de masse, qui auraient contribué à diffuser un racisme populaire, avec l’appui de la photographie, média qui explose à cette époque et propose de nombreuses cartes postales au dos desquelles on imprime souvent une fausse ethnographie à dimension pédagogique, au gré des exhibitions du moment.

Le déclin des zoos humains.

Les zoos humains s’étalent sur une période d’un peu plus de cinquante ans. Néanmoins, en 1931-1932, on constate une rupture majeure en à peine deux ans. En effet, depuis les années 1920, le public se lasse de ces exhibitions et les autorités publiques souhaitent renouveler la forme de celles-ci. L'essor du cinéma ringardise les zoos humains.

De plus, dans l'entre-deux-guerres, l’Occident veut montrer qu’il a éduqué les colonisés et qu'il a significativement amélioré les conditions de vies dans les colonies (routes, écoles, domaine de la santé, etc.). Ainsi, à la fin des années 1920, les zoos humains commencent à faire tache car ils incarnent l’échec de la mission civilisatrice, ils finissent donc par être interdits par l’administration coloniale. Hubert Lyautey impose ainsi la fin de toute exhibition à caractère racial (à l’instar de l’exhibition des Négresses à plateaux) dans le cadre de l'Exposition coloniale internationale de Paris en 1931. Malgré tout un public reste avide de ce type d’expositions pleines de stéréotypes humiliants et dégradants pour les populations noires. En 1931 une troupe de Kanaks est recrutée par des imprésarios mal intentionnés qui bernent les Mélanésiens et les obligent à jouer les cannibales au Jardin d’Acclimatation de Paris. De plus, le regard basé sur l’inégalité entre les populations perdure au travers de nouveaux procédés (le cinéma, le théâtre, la photographie, etc.).

Parmi les dernières tournées à caractère ethnographiques, présentant des « villages noirs » ou autres populations exotiques, on peut citer les deux dernières présentations d’Hagenbeck (la troupe de Canaques en 1931 et la troupe Tcherkesse l’année suivante), ou encore les expositions de Bâle, de Stockholm, de Kölen, de Milan ou enfin l’exhibition des « Négresses à plateau Sara-Kaba » de Cologne.

Une longue tradition d’exhibitions

- Égypte antique : on expose des nains originaires du Soudan.

- Fin du XVe siècle : des Indiens, spécimens vivants ramenés du Nouveau Monde, font l’étonnement des cours royales d’Europe.

- 1654 : on présente des Esquimaux au roi de Suède.

- 1774 : James Cook revient en Angleterre accompagné du Tahitien Omaï, dit le Bon Sauvage, qui inspire une pièce de théâtre.

- 1810 : Saartjie Baartman, la « Vénus hottentote », est exposée dans une cage à Londres. Elle devient ensuite un phénomène de foire à Paris où elle meurt en 1815.

- Années 1820 : Londres voit défiler des spectacles d’Indiens, de Lapons et d’Esquimaux, aux côtés des « freaks show » (« spectacles de monstres »), de leurs lilliputiens, femmes à barbe et hommes-troncs. La rencontre avec l’Autre, l’étrange étranger, devient un véritable show pour les sociétés modernes.

- 1853 : une troupe de Zoulous inaugure une grande tournée en Europe.

- 1874 : l’Allemand Carl Hagenbeck, influencé par les cirques et les « ethnic shows » de l’Américain Barnum, est le premier à mélanger les deux types de spectacle en exhibant à Hambourg une famille de six Lapons accompagnés d’une trentaine de rennes.

- 1877 : Hagenbeck expose une troupe de Nubiens au Jardin zoologique d’acclimatation, en mal de nouvelles attractions depuis que les Parisiens ont dévoré tous les animaux du zoo pendant le siège de 1870.

Pour en savoir plus :

https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_2000_num_1228_1_3597

Les sorcières de Salem.

Les sorcières du passé semblent faire leur retour, non pas sur un balai, dans des messes noires ou sur des bûchers, mais dans la culture populaire et comme nouvelle figure féministe. Dans une interview récente, la candidate malheureuse aux primaires écologistes Sandrine Rousseau a déclaré : « Le monde crève de trop de rationalité […], je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR [des centrales nucléaires]. » C’est ainsi l’ancien débat sur les limites et les dangers de la rationalité qui ressurgit à la faveur des questions contemporaines sur le genre, l’environnement et la science, où la sorcière incarne les forces de la nature, de l’intuition, du mystère et de la féminité.

Mais qu’est-ce qu’une sorcière, au juste, et pourquoi ce personnage de légende nous a-t-il toujours fascinés, en bien ou en mal ? L’histoire survenue à Salem, dans la colonie de la Nouvelle-Angleterre, en Amérique du Nord, nous fournit un exemple particulièrement éclairant. En moins d’un an, de décembre 1691 à septembre 1692, entre villageois qui se connaissaient tous de près ou de loin, deux cents personnes furent emprisonnées pour sorcellerie et vingt exécutées par pendaison. La panique s’étendit aux régions alentour, puis tout s’arrêta aussi soudainement que cela avait commencé.

Un village baigné par l’anxiété.

A mesure que l'Europe s'achemine vers le siècle des Lumières, la contestation des esprits éclairés gagne du terrain. On chasse moins les sorcières, et les buchers disparaissent en Europe au début du XVIIIe siècle. C'est alors que la Nouvelle-Angleterre prend le relais : les premiers cas de possession sont découverts à Salem en 1692. Que diable se passe-t-il à Salem, en cette toute fin de XVIIe siècle ? Ce village puritain d’Amérique, fondé en 1626, quatre ans avant Boston, est le théâtre de bien étranges phénomènes.

« Fille aînée du Massachusetts », Salem a été fondée par un groupe de marchands et de pécheurs qui commerçaient avec l'Angleterre. La ville bénéficie d'une charte qui lui donne une grande indépendance, contrairement aux autres colonies anglaises. Les fondateurs sont des puritains, pétris d'un calvinisme radical et décidés à créer une société nouvelle. Rentrés en Angleterre après 1558, les puritains se sont heurtés à l'Église anglicane qui ne répondait pas à leurs exigences théologiques et éthiques. Alors, au début du XVIIe siècle, beaucoup se sont exilés sur le rivage américain pour fonder la « société des saints » : une société égalitaire, une sorte de petite république avec une magistrature, un gouvernement, et des églises indépendantes. Ces émigrants étaient souvent cultivés, ce qui servit le développement de la colonie. On compte parmi eux nombre de pasteurs diplômés de Cambridge, ainsi que des membres de la petite noblesse anglaise et des marchands.

En 1692, Salem-Ville compte déjà une belle église appelée meeting house , lieu de réunions autant que de prières et beaucoup de confortables maisons en briques . Aux environs, car les terres, qui sont riches dans cette région, ont été distribuées, il y a Salem-Village où, à la fin du XVIIe siècle, règne la dissension entre deux partis : d'un côté, ceux qui sont les plus urbanisés, qui vont prier le dimanche à Salem-Ville ; de l'autre, les puritains « vieux style », qui possèdent des terres moins riches et se méfient de l'extension de Salem, ville portuaire opulente, qui peu à peu s'intéresse moins à la Bible et devient yankee .

Les affrontements entre Français et Anglais ravagent les régions du nord de l’État de New York, de la Nouvelle-Écosse et du Québec. Par conséquent, des réfugiés sont envoyés dans le comté d’Essex et, plus précisément, dans le village de Salem (« Salem Village »). Le village de Salem est aujourd’hui Danvers, par opposition à « Salem Town », qui est l’actuel Salem. L’arrivée de ces réfugiés met en péril le fragile équilibre des ressources disponibles. De fait, la rivalité existante entre les familles riches et celles qui dépendent encore de l’agriculture s’aggrave. Le révérend Samuel Parris, devenu le Premier ministre ordonné de Salem Village en 1689, fait également l’objet de controverses. En effet, la communauté ne l’apprécie pas en raison de ses méthodes rigides et de sa nature avide. De plus, les puritains craignent des attaques à l’encontre de leur religion et s’inquiètent de perdre le contrôle de leur colonie.

La naissance de l’hystérie.

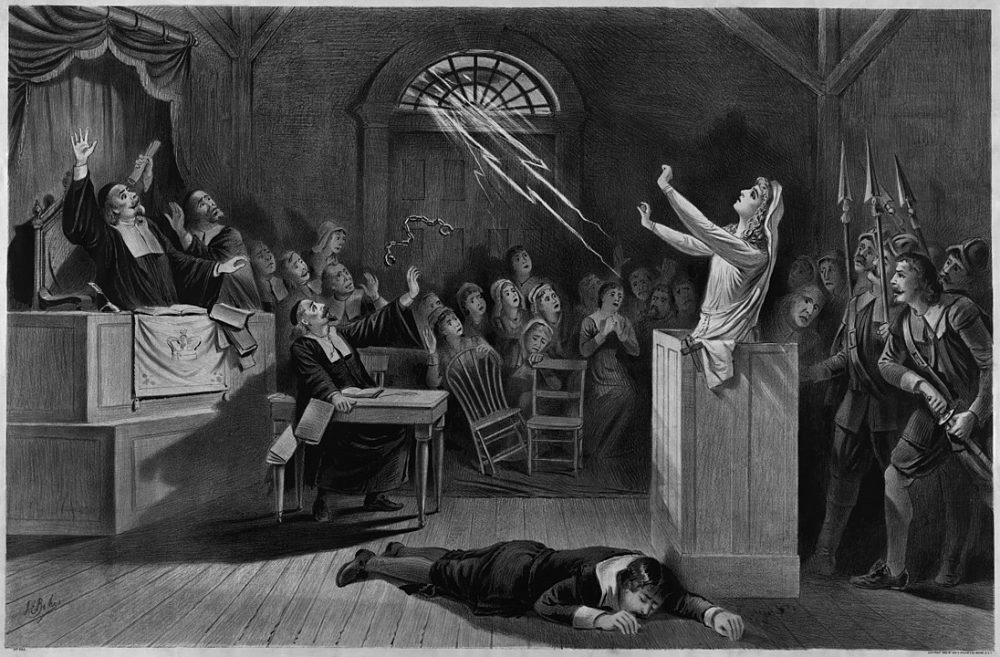

Les vrais problèmes commencent en janvier 1692. La fille du révérend Parris, Elizabeth, âgée de 9 ans, et sa nièce Abigail Williams, 11 ans, commencent à avoir des « crises ». Elles crient, jettent des objets, émettent des sons étranges et se contorsionnent dans des positions anormales. Ne trouvant aucune cause physique, le médecin local accuse le surnaturel… Les petites filles sont ensorcelées. Une autre fille, Ann Putnam, 11 ans, subit des épisodes similaires. Peu de temps après, les trois enfants accusent trois femmes du village de sorcellerie : Sarah Good, Sarah Osburn et une esclave prénommée Tituba, qui travaille pour le révérend. Ces femmes étaient des cibles faciles, étant donné que le reste de la communauté les considérait déjà comme des parias. Tituba avoue alors avoir été approchée par le Diable. Sa confession marque le commencement d’une période d’hystérie à Salem. C’est le début d’une véritable chasse aux sorcières. Après les trois femmes déjà accusées, quatre autres sont arrêtées au mois de mars. Le mois suivant, une vingtaine de personnes supplémentaire sont accusées. Les arrestations ne concernent plus que les femmes. En mai, le nombre d’accusations devient trop élevé (plus de 30 personnes). Alors, le Gouverneur William Phips crée un tribunal spécial : le Tribunal « d’Oyer et Terminer ». Cela signifie « hear and determine », qui peut se traduire par « entendre et déterminer ». Le tribunal se compose de huit juges.

L’hystérie qui ronge la communauté de Salem ne s’arrête pas aux frontières du village. Elle se propage en effet dans les villes avoisinantes, comme Amesbury, Andover, Salisbury, et Gloucester. De nombreux habitants de ces villes sont donc amenés à Salem et jugés.

On juge à la chaine.

Pendant l'été, la cour est en session une fois par mois. Une seule accusée est relâchée, après que les jeunes accusatrices se rétractent à son sujet. Tous les procès se terminent par la condamnation à mort de l'accusé pour sorcellerie, aucun acquittement n'est prononcé. Seuls ceux qui plaident coupable et dénoncent d'autres suspects évitent l'exécution capitale. Elizabeth Proctor, et au moins une autre femme, bénéficient d'un sursis à exécution « parce qu'elles sont grosses » (« for the belly », enceintes), elles ne seront pendues qu'après la naissance de leur enfant. Une série de quatre exécutions a lieu au cours de l'été, avec la pendaison de dix-neuf personnes, au nombre desquelles : un ministre du culte respecté, un ancien policier qui a refusé d'arrêter davantage de prétendues sorcières, et trois personnes disposant d'une certaine fortune. Cinq des dix-neuf victimes sont des hommes ; la plupart des autres sont de vieilles femmes misérables. Dans la plupart des cas, il n'y a pour preuve que des ragots et les crises d'hystérie collectives des « affligées ». Les jurés ont recours à la « preuve spectrale », ce qui est une erreur dramatique : ils croient que Satan a pris possession de la personne qu'ils interrogent et que son spectre torture les « affligées ».

La terre souffre autant que les hommes. Les bêtes ne sont plus soignées, les récoltes sont laissées à l'abandon. Des accusés prennent la fuite vers New York ou au-delà pour échapper à l'arrestation. Les scieries sont vides, leurs propriétaires disparus ou perturbés, leurs employés trainant devant les prisons, participant aux réunions communautaires, ou eux-mêmes arrêtés. Le commerce ralentit fortement.

La fin du drame.

Les pasteurs de Boston commencent à s’inquiéter, d'autant plus que, parmi les suspects, il y a des notables au-dessus de tout soupçon. Ils écrivent aux magistrats. Entre-temps, le gouverneur Phips est revenu après avoir combattu les Indiens ; il est effrayé par le verdict. Il arrête immédiatement la procédure et demande conseil à des pasteurs, notamment à des calvinistes français, qui déclarent qu'on ne peut fonder un jugement sur la preuve spectrale. Aucun ne met en question le fait que Satan soit mêlé à cette affaire, mais ils laissent entendre que peut-être Satan, dans sa malignité, fait condamner des innocents. Les prisonniers restants sont libérés. Dès lors commence la période du repentir. Il y a d'abord la confession publique de certains magistrats, puis des jurés. Une lettre est lue en chaire dans les paroisses pour demander pardon publiquement aux prisonniers qui ont été libérés, ainsi qu'aux familles de ceux qui ont été exécutés.

Aux origines du phénomène.

Les procès des sorcières de Salem ont généré nombre de mythes dès l’instant où les gens commencèrent à écrire sur le sujet de 1700 à nos jours. Parmi les mythes les plus tenaces, on trouve la légende du bucher. Les sorcières furent brûlées à Salem même s'il n'y a aucune preuve à l'appui de cette affirmation. En réalité, aucune «sorcière» ne fut brûlée à Salem; elles furent toutes pendues. Jusqu'à récemment, on pensait que les personnes condamnées avaient été pendues à Gallows Hill, évoquant ainsi des images d'une lugubre marche de la mort vers le sommet de la colline jusqu'au lieu d'exécution, mais le projet Gallows Hill de 2017 a démystifié ce mythe, établissant que les pendaisons avaient eu lieu en bas de la colline, dans le cadre beaucoup moins dramatique connu sous le nom de Proctor's Ledge.

Au fil des ans, de nombreuses théories ont été suggérées pour expliquer l'hystérie et les procès des sorcières de Salem. Une théorie, popularisée dans les années 1970, est que les colons avaient été empoisonnés par le champignon de l'ergot sur leur récolte de seigle en 1692, ce qui aurait provoqué des hallucinations, mais cela n'explique pas l'hystérie persistante tout au long de 1693, ni le fait que beaucoup de gens croyaient encore aux sorcières et à la justesse des procès. Des procès de sorcières avaient été menés avant 1692 et se dérouleraient plus tard dans toutes les colonies, sans que l’ergot soit en cause. Les frictions de classe entre Salem Village et Salem Town furent également citées comme cause possible, mais, bien que celles-ci aient contribué aux tensions de l'époque, elles n'ont pas réellement provoqué l'hystérie collective. Parmi les premières personnes accusées, seule Osborne avait des liens avec Salem Town, les deux autres étaient originaires de Salem Village.

La cause la plus probable de l'hystérie des sorcières de 1692-1693 à Salem était la croyance religieuse associée à des tensions sociétales. Personne ne saura jamais ce qui poussa les filles à porter les accusations qui déclenchèrent la panique, mais une fois lancées, elles ne firent que confirmer ce en quoi les colons croyaient déjà. The Crucible du dramaturge américain Arthur Miller présenta les procès des sorcières de Salem comme une allégorie des audiences McCarthy des années 1950 qui cherchèrent à éliminer le communisme aux États-Unis. Dans cette pièce, Miller attirait l'attention sur les dangers des idéologies qui dépendent des préjudices de confirmation pour prospérer. Dans les deux cas, les accusateurs étaient convaincus de l'existence d'agents menaçants parmi eux dont ils devaient se défendre. Les habitants du Massachusetts croyaient déjà aux sorcières parce que la religion en Amérique coloniale l'encourageait, ils n'avaient pas besoin d'ergot ou de quoi que ce soit d'autre. Tout ce qui était nécessaire était une manifestation physique de ce qu'ils craignaient pour confirmer ce qu'ils savaient déjà être vrai et agir en conséquence.

Cliquez ici pour télécharger l'article :

Découvrez l'article lu par Sabrina :

https://www.youtube.com/watch?v=qfbBTNDL3iY

Pour en savoir plus :

Liliane Creté, Sorcières de Salem, Julliard, 1995 ;

Les Sorcières de Salem est une pièce de théâtre d'Arthur Miller (The Crucible, en anglais) écrite, publiée et jouée pour la première fois en 1953. Dans cette pièce, Miller utilise le procès des sorcières de Salem comme une allégorie du maccarthisme. Miller fut lui-même interrogé par le House Un-American Activities Committee (Comité sur les activités antiaméricaines) en 1956.

Les Sorcières de Salem est un film français de Raymond Rouleau (1956) avec Simone Signoret, Yves Montand, Mylène Demongeot, Jean Debucourt, Alfred Adam, Pierre Larquey. C'est l'adaptation de la pièce d'Arthur Miller.

Wounded Knee, la fin des guerres indiennes ?

Au coeur de l'hiver 1890, près de 300 Sioux Oglalas sont tués dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Longtemps présenté comme la bataille qui mit fin à la résistance indienne, cet événement fut en fait un carnage perpétré par l'armée américaine contre quelques dizaines de personnes qu'on désarmait. Ce massacre avait été précédé par la mort de Sitting Bull, quelques jours auparavant. Cet épisode tragique est devenu le symbole des atrocités qui ont marqué les conflits entre les colons blancs et les peuples indigènes. Dans la mémoire des Amérindiens d’aujourd’hui, cette date est incontournable pour l’affirmation de leur identité, alors que pour les Etats-Unis elle est beaucoup plus occultée. Les débats sont encore nombreux sur les circonstances et le bilan de ce drame...

La fin de quatre siècles de lutte.

Wounded Knee met fin à la résistance farouche, et souvent victorieuse, menée par de grands chefs de guerre Lakota[1]qui ont pour noms : Crazy Horse, Sitting Bull ou Red Cloud contre l'invasion de leur pays par les populations européennes et l'armée américaine. C'est aussi, à l'échelle du continent amérindien, le dernier massacre de la conquête armée des Européens débutée quatre siècles plus tôt par l'arrivée de Christophe Colomb en octobre 1492. Paradoxalement, la grande victoire indienne, la bataille de Little Big Horn (1876) sonne la fin de la résistance indienne, comme un chant du cygne (voir : https://www.pierre-mazet42.com/la-bataille-de-little-bighorn-nest-pas-finie). La débâcle de Custer en fait un martyr pour l’opinion américaine, et le gouvernement ordonne la traque des Sioux. Sitting Bull fuit vers le Canada, Crazy Horse finit par être abattu, et à l’orée des années 1880, les Indiens sont vaincus de fait, malgré quelques résistances, comme dans l’Oregon. C’est alors que se met en place le système des réserves, où les Indiens sont parqués pour être dépendants du bon vouloir des Blancs. En ce qui concerne les Sioux, une grande réserve avait été créée, mais elle est rapidement divisée en six petites parties, pour principalement diviser les peuples lakotas et attiser les dissensions entre chefs ; parmi eux, Sitting Bull et Red Cloud.

La Ghost Dance, révolte spirituelle.

En 1889, un Indien Paiute du Nevada nommé Wovoka eut une vision. Transporté dans l'au-delà, il rencontra le Créateur et vit des Indiens morts depuis longtemps prenant du bon temps dans de magnifiques contrées giboyeuses. Le Créateur fit aussi don à Wovoka d'une danse pour qu'il l'enseigne aux Paiutes. Si son peuple pratiquait cette cérémonie sacrée, le Créateur promit qu'il allait inaugurer un monde nouveau - un lieu où les Paiutes retrouveraient leurs amis et parents décédés, où ils vivraient tous ensemble, libérés de la maladie, de la mort et de la vieillesse, un lieu où le gibier disparu réapparaîtrait et où les non-Indiens disparaîtraient. Ainsi commença ce que les observateurs non indiens des années 1890 baptisèrent « la religion de la Danse des esprits » (Ghost-Dance Religion). De son berceau paiute l'enseignement de Wovoka gagna rapidement l'ensemble des Indiens d'Amérique, notamment les Grandes Plaines, grâce aux mêmes voies ferrées qui avaient tant nui à la souveraineté indienne. Après des années de guerres brutales avec l'armée américaine qui avaient dévasté leurs populations et les avaient confinées dans des réserves où elles ne pouvaient plus chasser les troupeaux de bisons, jadis si nombreux. Des tribus comme les Arapahos, les Cheyennes et les Lakotas (Sioux) trouvèrent dans la vision de Wovoka d'un monde ressuscité une alternative à leur condition de quasi-prisonniers de guerre. A l'automne 1889, les Lakotas et les Cheyennes envoyèrent des délégués au Nevada pour rencontrer Wovoka et apprendre son enseignement. Au printemps suivant les Lakotas tinrent leur première cérémonie de Danse des esprits à Pine Ridge, l'une des six réserves situées dans les Dakota du Nord et du Sud, où les différents groupes étaient désormais éparpillés. Une forte effervescence s'empare des réserves Lakota, les danses se multiplient partout, un vent d'anarchie souffle sur Rosebud et Pineridge. Redoutant fortement les prémisses d'une révolte indienne d'envergure, l'armée américaine s'apprête à intervenir. Le 15 novembre, le chef de l'agence du BIA[2] à Pine Ridge, envoie un télégramme à l'armée : « Les Indiens dansent dans la neige, ils sont déchaînés, ils sont complètement fous. Nous avons besoin de protection, d'une protection immédiate ».

La troupe militaire arrive dans la réserve le 20 novembre et provoque une peur panique, près de 3 000 hommes et femmes fuient la réserve à l'appel de Kicking Bear et Short Bull qui sont les principaux leaders Lakota de la religion nouvelle. Ils se réfugient pour continuer leur danse messianique dans une forteresse naturelle au Nord-Ouest de la réserve, située au sud des Badlands. Le 15 décembre 1890, Sitting Bull qui s'apprêtait à rejoindre les fidèles de la « Ghost Dance » est tué lors de son arrestation par les « Poitrines de fer », les policiers indiens de la réserve. Ironie de l'histoire, l'artisan de la coalition indienne qui avait vaincu Custer est tué par les siens.

Le massacre de Wounded Knee

Pour prévenir le chaos qui menace la réserve, l'armée décide d'arrêter les chefs rebelles. Dans cette liste figure Big Foot, le chef des Lakotas Minéconjou, qui vit près de Cherry Creek au Nord de la réserve. Celui-ci est rejoint par une cinquantaine de fidèles de Sitting Bull, en fuite après sa mort. Cette bande de 350 personnes affaiblies est en route pour Pine Ridge, afin de trouver protection auprès du vieux chef Red Cloud. Les femmes et les enfants y sont en majorité et moins de 50 hommes sont en état de combattre. Ils se déplacent avec des chariots pour transporter leurs tipis et leurs maigres bagages. Le 28 décembre, à l'approche de la butte de Porcupine, ils aperçoivent en contre-bas un camp de l'armée américaine, celui du 7ème régiment de Cavalerie reconstitué après la mort de Custer. Après tractation, les soldats conduisent les indiens au bord d'un ruisseau appelé Wounded Knee Creek que les Lakotas appellent « Chankpe Opi Wakpala ». La troupe militaire formée de 500 hommes encercle le camp de tentes et dispose de 4 canons Hotchkiss à tir rapide qu'ils mettent en position de tir sur une butte vers le camp indien. Très affaibli par une pneumonie, le chef Big Foot convainc le colonel Forsyth, commandant de la troupe, qu'il n'a aucune intention hostile. De toute façon, vu le rapport de force en présence, toute résistance aurait été un pur suicide.

Le matin du 29 décembre, le Colonel Forsyth ordonne aux guerriers de se rassembler au centre afin d'être désarmés. Pendant ce temps, les soldats fouillent les tipis sans ménagement pour les femmes et les enfants à la recherche d'armes cachées, l'émotion gagne les deux camps. Yellow Bird, homme médecine, entonne un chant de la danse des Esprits et exhorte les guerriers à se battre, les soldats deviennent très nerveux. Un militaire empoigne un guerrier sourd pour lui enlever sa carabine. Un coup part, c'est la panique, des coups de fusils partent de part et d’autre déclenchant une tuerie épouvantable. Le combat en face à face se déchaîne, à coup de fusil, de matraque, de couteau. Big Foot essaie de se relever pour calmer ses hommes, il est fauché par une rafale. Les soldats se replient pour laisser les canons à tir rapide Hotchkiss entrer en action. A raison de 50 coups par minute, ils font de terribles ravages auprès des Indiens surpris qui essaient en vain de s'enfuir. Après les salves meurtrières d'obus, les cavaliers prennent le relais et pourchassent les Indiens en fuite, n'épargnant ni les femmes, ni les enfants, les achevant à coup de fusil, de pistolet ou de sabre. En moins d'une heure tout était terminé, le champ de bataille offrait le spectacle d'un vrai carnage. Près de deux tiers des Indiens étaient décimés. On releva officiellement 154 morts et 50 blessés du côté Lakota et 25 soldats décédés et 39 blessés. Dans la soirée, le blizzard se leva, gelant sur place les morts et les mourants. Les victimes furent enterrées dans une fosse commune par l'armée le 2 janvier 1891.

Après Wounded Knee.

Depuis le début, les Indiens-Américains ont participé activement aux débats sur la signification de Wounded Knee. L'un des premiers témoins de l'événement était un jeune médecin dakota, Charles A. Eastman, qui avait soigné beaucoup des survivants du massacre et émis un jugement cinglant dans son livre « From the Deep Woods to Civilization ». Quel que soit le mécontentement manifesté par les Lakotas dans la Danse des esprits, le mouvement était non violent, assène Eastman, et constituait une réponse logique aux injustices créées par le système corrompu des réserves. « Il n'y a pas eu de "révolte indienne" » en 1890-1891, écrit-il. « Il faudrait imputer la responsabilité des troubles aux politiciens malhonnêtes, qui ont commencé par voler les Indiens par l'entremise de mandataires incapables, puis les ont persécutés et, pour finir, paniqués, ont appelé les forces armées pour les éliminer. ». Dès 1903, des chefs lakotas ont élevé à Pine Ridge un monument, qui porte cette inscription : « Beaucoup de femmes et d'enfants innocents qui ignoraient le mal sont morts ici », au-dessus de la tranchée dans laquelle les fossoyeurs avaient empilé leurs cadavres.

Wounded Knee aujourd’hui.

Plus de quatre-vingts ans après le massacre, le 27 février 1973, Wounded Knee a été le théâtre d’un affrontement entre les autorités fédérales et les militants de « l’ American Indian Movement ». Ce jour-là, près de trois cents Sioux Oglala ainsi que des sympathisants de la cause indienne se rendirent au village de Wounded Knee et l’occupèrent pour exiger qu’on reconnaisse leurs droits et leur terre. Cet évènement est raconté dans un livre publié par les « Akwesasne Notes »en 1973 : « Voices from Wounded Knee ». En quelques heures, plus de 2.000 agents du FBI, des policiers fédéraux et des représentants du Bureau des affaires indiennes cernent la ville et organisent un blocus avec des véhicules blindés, des mitrailleuses etc. Le siège dura 71 jours et fit deux morts dont Franck Clearwater, un Indien qui se reposait dans une église. Une paix fut signée et les deux camps acceptèrent de désarmer. Les Indiens avaient instauré une communauté remarquable, avec des cantines communautaires, un service de santé et un hôpital, au sein du territoire assiégé.

Même si la mémoire populaire considère le massacre de Wounded Knee comme la fin du mouvement de la Danse des esprits, la réalité est bien plus complexe. Wovoka a enseigné jusqu'à sa mort, en 1932. Des variantes de la Danse ont persisté dans plusieurs communautés autochtones tard dans le XXe siècle, y compris, clandestinement, à Pine Ridge même. Les privations qui ont déclenché la Danse des esprits ont continué, elles aussi. D'après le recensement de 2010, 44 % des personnes à Pine Ridge vivent en dessous du seuil de pauvreté, l'un des taux les plus élevés des États-Unis ; 80 % des résidents sont au chômage et le taux de mortalité par diabète sur la réserve est trois fois plus élevé que dans l'ensemble de la population états-unienne. A la place des affrontements armés avec la cavalerie américaine du XIXe siècle, les Lakotas d'aujourd'hui sont exposés à une violence structurelle impitoyable qui, aussi sûrement que les mitrailleuses Hotchkiss de jadis, détruit leur vie et sape leur culture.

Pour en savoir plus :

https://www.academia.edu/7842255/Le_massacre_de_Wounded_Knee

Cliquez ici pour télécharger l'article.

Pour l'écouter sur la chaine de Sabrina.

Le meurtre de Paul Grappe, le déserteur travesti

En janvier 1929, devant la cour d’assises de la Seine, s’ouvre le procès de Louise Landy. Elle est accusée d’avoir abattu son mari, le 21 juillet 1928. Paul Grappe, c’est son nom, a reçu deux coups de revolver. Ce dernier reste célèbre, pour s’être travesti pendant dix ans en femme afin d’échapper à l’enfer des tranchées. Redevenu « homme » en 1925, déstabilisé psychologiquement par les années qu'il vient de vivre, il devient alcoolique et violent. Habilement défendue par Maurice Garçon, l’accusée passe, au cours du procès, du statut d’assassin à celui de victime et finit par être acquittée.

Paul devient femme.

Paul Grappe effectue son service militaire en 1912. Un mois avant « la quille », il est mobilisé et rejoint le 102e régiment d’infanterie. Blessé deux fois en 1914, son officier soupçonne à la seconde reprise une « fine blessure » (une automutilation de la main droite). Il est arrêté mais bénéficie d'un non-lieu. Transféré à l'hôpital, sa blessure ne cicatrise pas. Accusé de l'aggraver pour ne pas retourner au front, il déserte en juin 1915, alors qu'il a le grade de caporal. Condamné à mort par contumace par décision du conseil de guerre, il doit être fusillé pour l'exemple pour désertion. Afin d’échapper à la peine de mort, il se cache avec sa compagne chez leurs parents respectifs. Néanmoins, sa présence en ville attise les soupçons et des policiers se rendent chez lui à trois reprises, sans pour autant réussir à l’interpeller. Paul doit alors trouver un subterfuge pour se camoufler. Sur les conseils de Louise, il décide de se travestir en femme. Sa menue corpulence lui permet en effet de rendre l’illusion parfaite, moyennant une nouvelle garde-robe et un peu de maquillage. Louise lui perce les oreilles, lui prête ses vêtements. Il se maquille, se laisse pousser les cheveux, s’épile et change sa voix. Ce sont désormais deux femmes qui vivent ensemble, Suzanne Landgard et Louise Landy, ce qui n’attire pas trop l’attention en temps de guerre et pendant les années folles. Commence alors une nouvelle vie pour le Parisien Paul Grappe/Suzanne Landgard, alias Suzy. Prostitution, échangisme, partouzes. Le tout accompagné par la mode des garçonnes, ces femmes aux cheveux courts qui firent tourner les têtes dans les années 1920. Suzy au bois de Boulogne, Suzy et les lesbiennes, Suzy fait du parachute à Vincennes... Et, toujours, Louise qui fait bouillir la marmite tout en participant aux effusions de son monsieur-madame. Sur sa demande, elle accepte même de prendre un amant puis d'héberger sa maîtresse au domicile conjugal.

Suzanne devient homme.

À la suite de l'élection du Cartel des gauches en 1924, la Chambre des députés vote le 3 janvier 1925 la loi d'amnistie des déserteurs. Paul Grappe peut de nouveau vivre sous sa vraie identité et demande à l'officier de la prévôté d'être rayé des contrôles de désertion et de recouvrer tous ses droits. Paul Grappe se déclare le 28 janvier 1925 et est rayé des « contrôles de désertion ». On ne sait pas combien d’hommes ont bénéficié de cette amnistie, mais l’histoire de Paul est suffisamment extraordinaire pour qu’une semaine après, elle fasse le tour des rédactions. Paul Grappe passe ainsi de dix ans de clandestinité à une notoriété soudaine où la presse mais aussi les lecteurs et la science s’intéressent à lui. Il reçoit de nombreux courriers de lecteurs après la mention dans les journaux de son épilation à l’électrolyse. Dans les semaines qui suivent, Paul provoque quelques petits scandales. Alors qu’on lui propose de faire un reportage sur son lieu de travail, son ancienne patronne, mère d’un mutilé de guerre, refuse et Paul, habillé en femme, finit au poste de police. Le mois suivant, « L’Humanité » le défend quand sa propriétaire veut l’expulser, prétextant que le bail est au nom de Suzanne. En avril, il est arrêté pour exhibitionnisme et accusé d’attentat à la pudeur.

Troubles de l’identité.

Sur le plan identitaire, l’homme ressort chamboulé de dix ans de travestissement et ne sait plus qui il est vraiment. Encore vagabond, il passe ses nuits sur les bords de la Marne et boit beaucoup, à en devenir alcoolique. Il s’exhibe dans les cafés, habillé en femme, y raconte son histoire et montre son album de photographies. Alors que Louise est enceinte, Paul, de plus en plus violent, arrête de travailler. Un soir, le 28 juillet 1928, c’est la gifle de trop : Louise l’abat avec un pistolet. Elle se constitue prisonnière dans l’heure, mais perd dans le même temps son fils d’une méningite.

Un singulier procès.

La préméditation, en d’autres termes, le « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé »comme le définit le Code pénal n’est pas retenue. La légitime défense est entérinée. Louise Landy se trouvait bien dans une situation où elle devait transgresser la loi pour se défendre, elle et son enfant. Cependant, certains éléments restent inexpliqués : Louise Landy affirme que son geste est la suite d’une terrible dispute durant laquelle son mari devient violent envers elle, lui assénant même plusieurs coups. Néanmoins, le voisinage dit n’avoir entendu aucun bruit. Autre fait troublant : elle affirme avoir utilisé une arme déjà chargée. Les policiers en charge de l’affaire trouvent une balle de revolver au sol, laissant supposer qu’elle aurait pu charger elle-même le revolver. Paul Grappe est retrouvé à l’agonie dans son lit, ce qui peut laisser penser qu’elle ait tiré quand il dormait. Enfin, l’existence de Paco, ancien amant de Louise Landy suscite quelques suspicions. Malgré le doute, elle n’est pas inculpée pour assassinat ce qui impliquerait une préméditation à son geste, mais pour meurtre. Cette distinction est importante au regard des peines encourues : le meurtre est passible de prison, l’assassinat de la peine de mort. Elle est défendue par Maurice Garçon, célèbre avocat français de l’entre-deux-guerres, connu pour avoir assuré la défense de nombreuses figures littéraires. Ce dernier, après une plaidoirie audacieuse, arrive à inverser les rôles. Louise Landy, meurtrière, devient victime. Les révélations des frasques de Paul dressent un portrait peu flatteur d’un homme déjà condamné par la société pour sa désertion, ses mœurs et son alcoolisme chronique. Le cas de Louise Landy attendrit les magistrats et les jurés. L’opinion publique la soutient, d’autant plus qu’elle perd durant sa détention son jeune fils. Le président de la Cour Raymond Bacquart, connu pour son intransigeance, est d’une étonnante bienveillance envers l’accusée. On lit même dans les colonnes du Journal Paris soir : « Rarement débats se sont ouverts dans une atmosphère aussi favorable à l’accusée ». La presse entière suit de près ce procès. Paul Grappe, par son histoire, est déjà comme une figure connue du grand public. Il est loin de faire l’unanimité dans une France encore très meurtrie par la guerre, où la désertion est perçue comme une lâcheté impardonnable.

Épilogue

Les journaux de manière générale alimentent l’image d’un homme dépravé et sans morale. De nombreuses affirmations sur ses mœurs, dont certaines infondées, sont largement relayées. Seule la presse proche de l’ultra gauche voit en Paul Grappe un prolétaire victime de la société et des conséquences de la guerre. Au final, la Cour n’a pas voulu ajouter une tragédie à celle déjà vécue. Bienveillante et compréhensive elle acquitte Louise Landy.

Après l'acquittement, Louise s'est remariée, et on a quasiment perdu sa trace jusqu'à sa mort, en 1981, à l'âge de 89 ans.

L'histoire de Paul Grappe et de son épouse a notamment inspiré en 2013 la bande dessinée « Mauvais genre », en 2016 la pièce de théâtre « Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe » de Julie Dessaivre, et en 2017 le film « Nos années folles »réalisé par André Téchiné.

Pour en savoir plus :

La Garçonne et l'Assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti, dans le Paris des années folles, Fabrice Virgili et Danièle Voldman, Payot,

https://www.memoires-en-jeu.com/varia/laffaire-paul-grappe-trouble-dans-le-mauvais-genre/

Cliquez ici pour télécharger l'article :