L'inconnu des barricades

Je vous invite à découvrir le début de mon dernier roman lu par Sabrina, c'est un régal !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=26Efa36E9Yw

Christophe Mathieu de Dombasle, pionnier de l’enseignement agricole.

Christophe Mathieu de Dombasle fait partie de ces agronomes du XIXème siècle, qui, dans la lignée d’Olivier de Serres, avaient une foi inébranlable dans la force du Progrès et de la Science. Tous ont en commun aussi une admiration sans faille des agronomes anglais, notamment de Arthur Young qui a laissé une description fine de l’agriculture dans le récit de son voyage en France [1]. Natif de Nancy, la Lorraine a multiplié les hommages à son égard. Ainsi à Nancy, entre la Bibliothèque municipale et le lycée Poincaré, se trouve une statue, à laquelle le temps a donné une couleur vert-de-gris. Elle est l’œuvre de David d’Angers. A quelques kilomètres de là, à Malzéville, le lycée agricole porte le nom de Mathieu de Dombasle. Plus récemment, le musée de l’Enseignement agricole Mathieu de Dombasle a inauguré en mai 1999, est un signe de reconnaissance du monde agricole pour l’un de ses agronomes les plus illustres. A partir de là, il n’est pas étonnant que de nombreux travaux biographiques lui aient été consacrés, peu après sa mort, durant toute la seconde moitié du XIXème siècle, et ensuite, de façon plus intermittente tout au long du XXème siècle. Mathieu de Dombasle n’est pas un inconnu, sa vie et son œuvre, notamment ce qui apparait comme son invention majeure la charrue sans avant-train dite charrue « Dombasle », sont connus des historiens ruralistes et des agronomes. Ces travaux biographiques ont été renouvelés en 2007, par la thèse soutenue par Fabien Knittel (maitre de conférences à l’université de Franche-Comté) et intitulée « Mathieu de Dombasle. Agronomie et innovation. 1750-1850. ». Les pages qui suivent sont pour l’essentiel issues de ses travaux.

Grandir dans une époque troublée.

Christophe a douze ans lorsqu’éclate la Révolution. Les Mathieu de Dombasle sont une famille de l’aristocratie lorraine, mais leur noblesse est récente. Nicolas Mathieu (1689-1756), grand-père paternel de Christophe Mathieu de Dombasle, travaille au bureau des recettes générales de Lorraine pendant quinze ans, puis obtient l’office de conseiller-trésorier de l’Hôtel de Lorraine en 1721. Il est « anobli le 8 décembre 1724 par le Duc Léopold... » . A partir du 31 octobre 1727, Nicolas Mathieu est aussi Grand gruyer des Eaux et Forêts de Lorraine, bénéficiant des créations d’offices initiées par le Duc Léopold. Le père, Joseph Antoine Mathieu, achète la terre de Dombasle dont le nom est alors ajouté au prénom, suivant l'usage de l'époque. La famille Mathieu, devenue de Dombasle, fait désormais partie, après un siècle d’ascension sociale, de l’aristocratie lorraine. Ce schéma est par la suite fortement perturbé par la Révolution française. Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de Dombasle est l'aîné des trois fils. Il fait ses premières études près de ses parents, puis entre à 12 ans au collège de Saint-Symphorien, tenu à Metz par les Bénédictins. Cependant, la dispersion des ordres monastiques décidée par l'Assemblée nationale en 1790 et la suspension des établissements d’instruction publique, sous la Terreur, viennent contrarier ses études et son instruction est interrompue alors qu'il a 13 ans. Il se forme alors de façon autodidacte, s’adonne aux beaux-arts, lit beaucoup et s'intéresse à la chimie.

Bien que la famille Mathieu de Dombasle ait échappé jusque-là aux persécutions, l'ex Grand-maître des Eaux et forêts juge sans doute plus prudent en 1795 de donner des preuves de son patriotisme et fait prendre du service à son fils aîné, en qualité de simple comptable dans les équipages qui assiègent la capitale du Luxembourg. Christophe Mathieu de Dombasle ne prend part à aucune action militaire et, six mois après son incorporation, il rentre dans ses foyers. Peu après, le père Vaultrein, un jésuite qui venait de rentrer en France à la suite de longs voyages, est chargé de donner le complément d'éducation qui manque encore aux fils Dombasle. En 1795, est fondée l’École Centrale de Nancy, Christophe fait partie de la première promotion. Le but est de faire acquérir les connaissances les plus solides aux élèves et de les amener à maitriser le plus parfaitement possible (dans la mesure de deux années), la ou les matières étudiées. La formation est aussi « destinée à éveiller la personnalité ». Elle est imprégnée « d’esprit laïc et républicain ». L’enseignement, en posant le primat de la science, « reflète exactement les idées des Lumières ». Mathieu de Dombasle bénéficie alors d’un enseignement en rupture avec ce qu’il avait connu. Ce nouvel esprit d’éveil de la personnalité et cette volonté d’études scientifiques rigoureuses ont sans doute marqué l’esprit du jeune scientifique.

La première expérience du chimiste.

À l'époque du blocus continental, sous Napoléon, l'importation de canne des Antilles devient impossible et l'Europe continentale manque de sucre. À l'instar d'autres chimistes ou agronomes européens, Christophe Mathieu de Dombasle se lance dans l'extraction et la cristallisation du sucre de betteraves, une industrie alors toute nouvelle. Le 4 décembre 1810, il achète le domaine de Montplaisir près de Vandoeuvre, dans la banlieue de Nancy, construit une usine, fait l'acquisition de parcelles complémentaires et achète les droits d'utilisation des ressources en eau, le tout pour près de 300 000 francs. La surface cultivée en betteraves atteint bientôt 100 ha et l'usine produit 30 tonnes de sucre mais tout le stock n'est pas vendu à la fin du blocus, lorsque la circulation des cannes fait chuter le prix du sucre de 12 francs/kg à 1,2 franc/kg. En 1815, la fabrique est fermée ; Mathieu de Dombasle ruiné doit 100 000 francs à ses créanciers. Au cours de cet épisode malheureux, Dombasle a fait progresser la technique d'extraction du sucre et ses propositions, négligées à l'époque, s'imposèrent par la suite. C'est également en 1810 que Mathieu de Dombasle commence à publier une brochure intitulée « Analyses des eaux naturelles par les réactifs », et qu'il fait venir de Suisse et de Belgique, plus tard d'Angleterre, divers instruments aratoires pour ses champs de betteraves. En 1817, Dombasle se fixe à Nancy et commence à publier des textes à caractère agronomique sur la cristallisation du sucre, la fabrication de l'eau-de-vie de pomme de terre, le fonctionnement de différents types de charrues...

La charrue « Dombasle ».

Mathieu de Dombasle est considéré comme un inventeur d’instruments aratoires perfectionnés, comme la charrue sans avant-train, et de pratiques nouvelles. En réalité, Mathieu de Dombasle n’invente pas une nouvelle charrue. Il perfectionne un instrument aratoire au sujet duquel les réflexions et études ont été nombreuses depuis le milieu du XVIIIe siècle. C’est dans le cadre d’une première expérience agricole, la culture de la betterave dans le but de produire du sucre, à Monplaisir que Mathieu de Dombasle est amené à s’interroger sur l’efficacité du matériel agricole utilisé. En effet, pour cultiver la betterave et obtenir des rendements satisfaisants à une époque où les engrais chimiques et les herbicides ne sont pas encore utilisés, le travail du sol est fondamental : la betterave réclame une terre fine et sans motte. Le labour doit être profond et l’opération répétée plusieurs fois pour ameublir le sol mais aussi pour éliminer les adventices. La charrue « Dombasle », qui n’a pas d’avant-train et est équipée d’un régulateur, n’est donc pas réellement, selon Fabien Knitel, une invention mais une innovation, c'est-à-dire l’adoption d’une nouveauté. Il montre que cette charrue procède à la fois de la recombinaison d’éléments observés sur la charrue lorraine traditionnelle et sur des modèles anglais mis au point dès les XIIIe et XIVe siècles. Elle repose aussi sur la réflexion et les expériences d’agronomes anglais et allemands de la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme Small, Thaër, Fellemberg, Sinclair dont Mathieu de Dombasle connait et a traduit les écrits.

La ferme exemplaire de Roville .

Pour mettre en pratique ses études, il entreprend la fondation d'une « ferme exemplaire » à Roville. Lorsqu'il se lance dans ce projet, il a 46 ans et est déjà très endetté. Il négocie un bail avec un propriétaire nommé Berthier, qui possède 186 hectares dans un village remembré en 1770, avec des parcelles de dimensions avantageuses pour l'époque, certaines allant jusqu'à 10 ou 20 hectares. Le préfet de la Meurthe, Alban de Villeneuve-Bargemont, soutient l'opération et apporte son concours pour l'organisation d'une souscription visant à doter la ferme d'équipements convenables. Une école d'agriculture est alors installée à Roville, à la fois pour que les bonnes méthodes d'agriculture soient propagées par des disciples et pour que le fermier (Dombasle) dispose d’un peu d'argent frais via le versement de leur pension par les élèves. La ferme expérimentale et l'institut agricole entrent en fonctionnement, à partir de 1822. Le bail est de 20 ans. En 1842, les résultats sont contrastés. D'un côté, la ferme n'a dégagé que fort peu de profits. Dombasle a été sauvé de la ruine par des subventions de l'État. Après paiement de toutes ses dettes (remboursement des souscripteurs-actionnaires), il lui reste très peu. L'échec est lié à la méconnaissance des bases de la nutrition minérale des plantes qui seront découvertes en 1840 seulement par Justus von Liebig. En l'absence de ces données, Dombasle n'a pas pu accroître sensiblement ses rendements agricoles. Dans le domaine pédagogique, Mathieu de Dombasle insiste sur la spécificité de l’enseignement agricole fondé sur la pratique, l’observation et l’expérience, ce qu’il désigne par l’expression de « clinique agricole ». Le champ cultivé devient l’objet d’une description précise, associant l’observation et le langage, support à la décision. Cependant, l’observation seule ne suffit pas, l’analyse de ce qui est vu doit favoriser la compréhension de la chose observée et en déterminer l’importance pour comprendre les interactions multiples avec l’environnement. Ainsi l’agronome a-t-il les moyens de décider une modification de l’itinéraire technique, voire du système de culture, ou de les conserver ?

Ceux que l’on appelle progressivement depuis le milieu du XVIIIe siècle des agronomes (bien que le terme soit longtemps concurrencé par ceux d’« agromane » et « cultivateur » voire « agriculteur ») sont à l’origine de la structuration de l’enseignement technique agricole, en France mais aussi plus largement en Europe. Leur motivation principale relève de la lutte contre l’insécurité alimentaire. L’Europe connait encore une famine en Irlande au milieu du XIXe siècle, les rendements ne sont pas encore suffisants pour nourrir l’ensemble de la population. Les agronomes accusent les routines paysannes (accusation injuste et particulièrement infondée) et militent pour une formation technique à destination des praticiens de l’agriculture. En réalité, et c’est le cas à Roville-devant-Bayon, ce sont surtout des chefs d’exploitation qui sont formés avant tout. Il faut produire plus, donc mieux. C’est ainsi que l’enseignement agricole est l’une des origines du productivisme agricole : nécessaire et vertueux au XIXe siècle, excessif et parfois funeste depuis les années 1960-1970.

Que reste-t-il de Mathieu de Dombasle ?

Mathieu de Dombasle a donc contribué au perfectionnement d'instruments agricoles. Il a publié des ouvrages utiles. Il a formé des élèves et disciples qui, eux-mêmes, ont développé ses idées. Il a impulsé l'enseignement supérieur agronomique français. Plus encore, étant doté d'une particule (« de » Dombasle) et héritier d'une grande lignée, il n'a pas hésité à devenir simple fermier montrant ce que pouvait avoir « d'honorable la profession d'agriculteur ». C'est donc lui qui a lancé la mode de ces notables-agriculteurs, fiers d'être les deux à la fois, et si caractéristiques du milieu du XIXe siècle.

Documents ayant servi à l’élaboration de cet article :

Fabien Knittel. Mathieu de Dombasle. Agronomie et Innovation 1750-1850.

Fabien Knittel. Mathieu de Dombasle. Agronomie et Innovation 1750-1850.

On trouvera l’ensemble des écrits de Fabien Knittel à l’adresse suivante :

https://cv.hal.science/fabien-knittel

Quelques écrits de Mathieu de Dombasle :

Théorie de la charrue, 1821

Annales agricoles de Roville ou mélanges d'agriculture, d'économie rurale et de législation agricole. Tome 1 à 8 in-8°. Librairie Huzard, Treuzel et Wurtz, Paris, 1824-1832

Instruction sur la distillation des grains et pommes de terre, 1827

Des impôts dans leurs rapports avec la production agricole, Paris, Imprimerie de Mme Huzard, 1829, 176 p. lire en ligne [archive]

Notice sur l'araire ou charrue simple, 1830

Des droits d’entrée sur les laines et sur les bestiaux, avec des considérations sur les effets des droits de protection en général, et sur la situation particulière de l’agriculture française relativement à l’industrie des troupeaux, Paris : Mme Huzard, 1834, in-8°, 49 p.

Cliquez ici pour télécharger l'article

Christophe-Mathieu-de-Dombasle-fait-partie-de-ces-agronomes-du-XIXe--me.pdf

Fridtjof Nansen : Explorateur et défenseur des réfugiés.

C’est une double vie qu’a vécue Fridtjof Nansen. Il connut d’abord la célébrité grâce à ses expéditions polaires. En avril 1895, il échoue d’un cheveu à être le premier à atteindre le pôle Nord, mais il établit un nouveau record d’approche. Mais en 1906, à la suite de la séparation des royaumes de Suède et de Norvège, il est nommé ambassadeur de l’État norvégien à Londres. En 1920, le gouvernement norvégien le nomme président de la délégation norvégienne auprès de la Société des Nations (SDN, ancêtre des Nations unies basée à Genève), ce qu’il restera jusqu’à sa mort en 1930. La SDN le charge aussitôt de la première mission humanitaire d’envergure qu’elle met sur pied : le rapatriement de 450 000 prisonniers de guerre. En 1921, il devient ainsi le premier « Haut-Commissaire pour les réfugiés » de la SDN. La question la plus brûlante est alors celle des réfugiés de l’ancien Empire russe fuyant la révolution d’Octobre, car un décret soviétique du 15 décembre 1922 a révoqué la nationalité de tous les émigrés qui sont donc devenus apatrides. L'essentiel de la tâche consistait à procurer à ces réfugiés des papiers d'identité reconnus, qui leur conféreraient non seulement un statut mais aussi la possibilité d'obtenir un passeport. Nansen proposa que soient délivrés des certificats portant les informations les plus importantes concernant leurs titulaires.Nombre de gouvernements acceptèrent de reconnaître le passeport « Nansen ». Des milliers de personnes purent donc traverser les frontières et aller s'installer dans le pays de leur choix. Nansen lui-même prit contact avec différents gouvernements et les persuada d'accueillir des quotas de réfugiés.

Une jeunesse au grand air.

Fils d'un avocat à la Cour suprême de Norvège, Fridtjof Nansen est né en 1861 à Store-Fröen, près d'Oslo. Selon les normes habituelles, et très certainement celles de l'époque, il eut une enfance privilégiée. La famille ne fut jamais hantée par le spectre de la pauvreté qui menaçait à cette époque. Du grand air, il en aura durant les premières années de sa vie. A seulement 18 ans, il bat le record du monde de patinage sur la distance d’un mile (1,6 Km) et, l’année suivante, il gagne le championnat national de ski de fond, un exploit qu’il répétera à onze reprises. Les aptitudes et les intérêts de Nansen étaient si variés qu'il lui fut difficile de choisir quelles études entreprendre à l'Université d'Oslo. Même si la physique et les mathématiques lui étaient les plus naturelles, il pensait que des études de zoologie le mettraient en contact plus direct avec la nature. C'est donc ce qui décida de son choix. L'océanographie, matière dans laquelle il allait se distinguer, n'en était encore qu'à ses timides débuts. En 1882, il débute ses premières explorations de la faune arctique au bord du navire phoquier, le Viking. C’est à son bord qu’il démontre que, contrairement à l’hypothèse en vigueur, la glace de mer se forme sur la surface de l’eau plutôt qu’en dessous. C’est aussi à bord du Viking qu’il devient un très bon tireur et qu’en un jour, il abat avec son équipe pas moins de 200 phoques. Heureusement, ce n’est pas ce que l’Histoire retient de lui.

Le pôle Nord comme but suprême.

C'est au Groenland que Fridtjof Nansen accomplit le premier de ses exploits, en traversant la grande île de l'est à l'ouest. L'explorateur s'était entraîné, durant maints hivers à la pratique du ski et il avait également fait campagne à bord de phoquiers dans les mers arctiques. Nansen était, d'ailleurs, d'une résistance physique à toute épreuve et, il était le plus apte à affronter les périls du pôle. Cette traversée de l'Islandsis, dont on ignorait complètement les mystères, établit, à juste titre, la réputation du jeune voyageur. La préparation soigneuse de cette expédition et l'énergie avec laquelle elle fut menée, montrèrent d'emblée que l'on avait affaire à un explorateur de grande classe. Nansen n'était pas homme à se reposer sur ses lauriers. Il continuait à être préoccupé par le morceau de bois à la dérive qu'il avait observé sur un banc de glace au large du Groenland. D'autres preuves de l'existence d'un courant maritime de direction est-ouest étaient apparues lorsque des débris provenant de l'équipement de la « Jeanette », un navire américain qui avait sombré au nord de la Sibérie en 1879, avaient été découverts au large du Groenland. Nansen était convaincu qu'ils avaient suivi un courant arctique qui devait se diriger de la Sibérie vers le pôle Nord et, de là, vers le Groenland. Nansen avait pour projet de construire un navire suffisamment solide pour résister aux pressions de la glace, et de mettre le cap sur le nord en partant de la Sibérie, jusqu'à ce que le navire soit pris dans la banquise. Il resterait à bord avec son équipage pendant que le bateau dériverait avec le courant vers le pôle, puis vers l'ouest en direction du Groenland. Nansen exposa sa théorie à la Société norvégienne de Géographie ainsi qu'à la Société royale de Géographie à Londres. Son projet fut accueilli par les érudits avec une méfiance qui avait de quoi décourager : ils doutaient que la construction d'un tel navire fût possible, et déclarèrent que ce projet était suicidaire. Face au scepticisme des scientifiques, Nansen mobilise l'opinion et organise des levées de fonds en Norvège. Nansen choisit Colin Archer, un architecte naval renommé en Norvège, pour concevoir et construire un navire adapté à l'expédition prévue. En utilisant certaines essences de bois particulièrement résistantes et un système complexe de traverses et entretoises sur toute la longueur, Archer construit un navire d'une robustesse extraordinaire. Sa coque arrondie est conçue de sorte qu'il n'y ait rien sur lequel la glace puisse avoir une emprise, et la quille, également arrondie, fait que le navire devrait être soulevé par la pression des glaces au lieu d'être broyé comme tant d'autres. Les performances de vitesse et de manœuvrabilité sont secondaires devant l'obligation de réaliser un vaisseau sûr et suffisamment chaud pour supporter leur confinement prolongé, il fut baptisé le Fram. Nansen choisit douze hommes pour son expédition, dont Otto Sverdrup qui avait fait avec lui la traversée du Groenland et qui était maintenant capitaine. En juin 1893, l'expédition quitta Christiania (aujourd'hui Oslo) emportant à son bord six années de provisions et huit années de combustible. Nansen estimait que l'expédition durerait deux ou trois ans, mais, fidèle à sa nature, il ne voulait pas risquer de mettre en péril la vie d'autrui.

Après avoir suivi les côtes de Norvège, le Fram mit le cap vers l'est et suivit pendant un certain temps les côtes de Sibérie ; puis ce fut le cap sur le nord, et nos explorateurs atteignirent la banquise le 20 septembre. Ils retirèrent l'hélice et le gouvernail, et le Fram fut préparé pour sa longue dérive vers l'ouest à travers les glaces. Les prophètes de malheur eurent tort, et les calculs de Nansen s'avérèrent exacts. Durant trois années, en effet, le « Fram » pris dans le pack, résista aux pressions de la glace ; entré dans la banquise aux abords de l'archipel de la Nouvelle Sibérie, il en sortit à l'ouest du Spitzberg après un capricieux voyage en zig-zag, au cours duquel il avait couvert des centaines et des centaines de kilomètres.

Sur un point cependant, les prévisions ou plutôt les espérances de l'explorateur s'étaient révélées illusoires, le «Fram» n'était pas passé à proximité immédiate du pôle. C'est alors que Nansen donna toute la mesure de son courage, frisant, il faut bien dire, la témérité. En mars 1895, aux abords du 84° de latitude, il quitta le navire, accompagné du lieutenant Johansen, afin de tenter d'atteindre à pied, avec des traîneaux à chiens, le point le plus septentrional de notre globe. L'entreprise était d'une audace folle, pourtant elle réussit. Ayant atteint la latitude Nord de 86 degrés et 14 minutes, le point le plus près du pôle que l'homme ait jamais atteint, ils décidèrent de faire demi-tour et de gagner la terre François-Joseph[1].

De retour sur la terre ferme norvégienne, Fridtjof Nansen est accueilli en héros populaire par la population. Scientifique reconnu et considéré comme l’un des plus éminents citoyens de son pays, sa renommée lui ouvre les portes de la diplomatie et des relations internationales dès 1905. C’est toutefois au sortir de la Première guerre mondiale qu’il deviendra un humaniste convaincu, sans doute marqué par l’horreur de plus de quatre années de guerre.

Diplomate de premier rang.

En aout 1905, le divorce entre la Suède et la Norvège est consommé. Il devient alors ambassadeur de Norvège à Londres. Sa tâche principale est de travailler avec les représentants des grandes puissances européennes pour établir un traité qui garantirait l'intégrité de la position de la Norvège. Nansen, populaire en Angleterre, s'entend bien avec le roi Édouard VII du Royaume-Uni, mais il trouve ses fonctions « frivoles et ennuyeuses ». Le traité est signé le 2 novembre 1907 et Nansen considère sa tâche terminée.

La Première Guerre mondiale mit brutalement fin à toute recherche océanographique ou expédition scientifique pendant plus de quatre ans. La Norvège resta neutre, mais elle éveilla chez Nansen le dégoût de cette tuerie inutile. Au début des années 1920, Nansen fait partie de ceux qui s'enthousiasment pour la diplomatie wilsonienne. C'est un fervent partisan de la Société des nations (SDN) fondée en 1919, dans laquelle il voit un parlement international des nations et un espace diplomatique pour les petits États et les pays neutres. Tenant de la sécurité collective, il devient le président de la Ligue norvégienne de la SDN et le délégué de son gouvernement à la première assemblée générale de la Société qui se tient à Genève en 1920.

Au secours des prisonniers de guerre

En 1919, les négociations diplomatiques sont enrayées à cause de l’isolement de la Russie. En conséquence, des centaines de milliers de prisonniers de guerre sont bloqués au fin fond de la Sibérie. Théoriquement libres, ces anciens soldats ne disposaient ni des transports, ni des ressources pour rentrer chez eux. Le CICR[2] entame les négociations et organise le rapatriement d’une partie de ces hommes, exclus des accords internationaux.

Très vite, face à l’ampleur de la tâche, le CICR interpelle la naissante Société des Nations, l’ancêtre de l’Organisation des Nations Unies (ONU). En 1920, celle-ci crée l’office du Haut-commissaire aux prisonniers de guerre dont l’écrasante responsabilité revient à Nansen, qui connaît bien les régions polaires et qui possède une neutralité très appréciée dans un contexte de rupture des relations entre la Russie et le reste du monde.

Dès le mois de mai 1920, Nansen et le CICR mettent leurs forces en commun. Le premier négocie avec les gouvernements l’ouverture des routes de la Baltique. Le second, avec le concours des Croix-Rouge américaine et scandinave, organise les voyages.

En moins de deux ans, cette action conjointe permettra à près de 300 000 anciens prisonniers de guerre de regagner leur patrie et leur famille, échappant ainsi à une mort certaine.

Le passeport Nansen.

La notion d’ «apatridie », aussi ancienne que celle de la nationalité, devient dans ces mêmes années une réalité sociale qui dépasse la simple anomalie juridique pour désigner les hommes et les femmes, de plus en plus nombreux, sans État ou sans nationalité. Leur apparition massive est engendrée par des pratiques de déchéances forcées et automatiques de la nationalité pour des motifs d'appartenance à des partis, des classes, des nationalités ou des religions. Ce conditions exécrables vont concerner plusieurs millions de Russes et d'Arméniens interdits de retour, déchus de leur nationalité et qui voient leurs biens meubles et immeubles spoliés. Ce recours à une procédure de dénationalisation marque un tournant dans les rapports entre l'État et les individus, où le principe d'homogénéité nationale ou idéologique est conduit à l'extrême. Le système des passeports apparu à la suite de la Première Guerre mondiale assujettit tout déplacement d’un État à un autre à la détention de titres internationalement reconnus délivrés par les gouvernements. Nansen, qui doit rapatrier des centaines de milliers de réfugiés, cherche donc à leur faire obtenir autant un statut juridique protecteur que l’autonomie de subsistance. Il a été le premier à comprendre que l’un des principaux problèmes très concrets des réfugiés était l’absence de documents d’identité internationalement valides, ce qui faisait notamment obstacle au dépôt des demandes d’asile. Sa réponse sera le « passeport Nansen », premier instrument juridique de protection internationale des réfugiés. Ce « passeport Nansen » est un document d’identité, rédigé en français et dans la langue du pays d’accueil, qui a été reconnu dès 1924 par 38 États (dont la France), permettant aux réfugiés apatrides de passer les frontières. Imaginé en 1921, il a été créé comme certificat d’identité et de voyage le 5 juillet 1922 par la conférence internationale de Genève grâce à Nansen qui créa « l’Office international Nansen pour les réfugiés ».

La Croix-Rouge internationale et plusieurs États ont également demandé à Fridtjof Nansen d’organiser un programme d’aides pour des millions de victimes de la famine russe des années 1921 et 1922. Nansen obtint alors le prix Nobel de la paix en 1922, et utilisa l’argent du Prix pour financer une aide humanitaire à l’Ukraine. L’Office international Nansen pour les réfugiés a lui aussi reçu ce Prix Nobel de la paix en 1938. Le statut définitif du « passeport Nansen » a été fixé par la Convention de Genève du 28 octobre 1933. Au total, entre les deux guerres mondiales près de 450 000 passeports Nansen ont été octroyés.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la dénomination de « passeport Nansen » a été officiellement remplacée par celle de « Titre de voyage », mais elle a continué à être employée dans le langage administratif courant. Comme un hommage certes, mais aussi comme une trace d’un temps où la protection des réfugiés n’était pas un sujet secondaire dans le « concert des nations ».

Référence pour cet article :

- Dubois, J. (2016) . Le « passeport Nansen », première protection des réfugiés dans l’histoire du droit international. Après-demain, N ° 39, NF(3), 48-48. https://doi.org/10.3917/apdem.039.0048.

- https://agora.qc.ca/dossiers/fridtjof_nansen ;

- https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1930_num_39_220_10166?q=nansen

- https://www.lhistoire.fr/un-passeport-pour-les-apatrides

Cliquez ici pour télécharger

La mèche fatale.

Il était près de minuit. Au CHU, les infirmières et les internes encore en service se dirigeaient lentement vers la salle de garde, pour faire péter quelques bouchons histoire de passer en 2025 en toute sérénité. Les couloirs étaient vides. La faible lueur, qui dégoulinait des panneaux de sortie de secours, leur donnait un air lugubre. Dans les toilettes de l’allée B3 qui conduisait à la salle de réveil, un homme patientait dans le noir. Même vêtu d’une blouse blanche et orné d’un stéthoscope, il n’était pas facile de se faufiler jusque-là. Lui qui n’avait jamais supporté l’odeur de l’éther et s’était évanoui quand l’infirmière scolaire avait voulu lui faire son BCG, allait commettre un effroyable forfait sur la personne du sosie de Johnny Halliday. Une simple porte condamnée par un code l’en séparait. Il n’avait eu aucun mal à l’obtenir une heure plus tôt en s’approchant en même temps qu’une infirmière stagiaire qui se fit un plaisir de l’appeler Monsieur le Professeur et de lui ouvrir la porte. Restait plus qu’à attendre le bruit des bouchons. Il vérifia le contenu de son sac : rasoir, ciseau, sachets numérotés. Tout était prêt. Quelques « pops » lui signifièrent que le moment était arrivé. Il se glissa hors des toilettes. Arrivé devant la porte, il eut un doute sur le code, mais la mémoire lui revint rapidement. Dans la pièce semi-éclairée par les écrans des moniteurs, cinq personnes dormaient. Il alluma son téléphone portable. Quand il fut sûr d’avoir repéré le « bon » faux Johnny, il sortit ses ciseaux et son rasoir. L’odeur du désinfectant mêlée à celle des fluides corporels commença à l’indisposer. Tout à coup, il sentit ses genoux plier et la dernière chose qu’il vit fut une potence, à laquelle étaient accrochées quatre perfusions, s’écrasant sur son nez. Puis, ce fut le noir. Bien entendu, l’alarme se déclencha et il ne fallut pas plus d’une minute aux buveurs de champagne pour débarquer accompagnés de deux vigiles à l’allure costaude. Quand l’intrus se réveilla, il était menotté dans un fourgon de police. Une jeune femme lui faisait face.

- Je suis Gisèle Bourdon, commissaire principale. Vous êtes en état d’arrestation. Qui êtes-vous, monsieur ?

- Robert Combrisson.

- Que faisiez-vous là ? Vous aviez l’intention de tuer cet homme ?

- Mais, pas du tout, madame le commissaire ;

- Madame la commissaire, je vous prie.

- Désolé, mais si je vous raconte vous n’allez pas me croire.

- Faute de croire quelque chose, je constate que vous étiez en train de préparer un meurtre.

Un brigadier vint informer la commissaire.

- On n’a rien sur lui, patronne. Il est simplement immatriculé au registre du commerce, comme commerçant forain, il doit vendre des babioles.

- Si vous nous disiez la vérité monsieur Combrisson.

- Je comptais juste prélever quelques mèches de cheveux sur cet homme.

- Mais pourquoi ? Vous êtes fétichiste ?

- Vous n’avez pas constaté que cet homme était le sosie de Johnny ?

- Heu… non, mais je ne vois pas ce que cela change.

- C’est trop compliqué à vous expliquer. Accompagnez-moi à mon domicile.

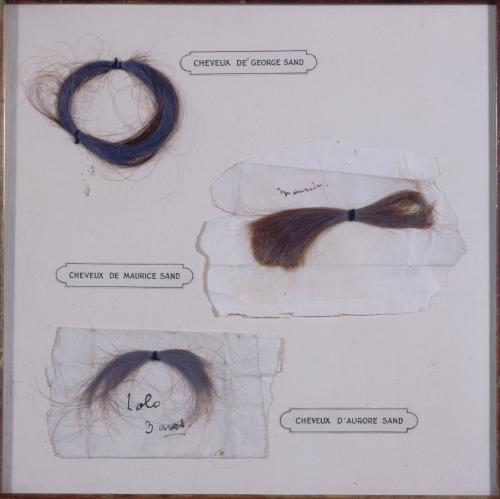

Un petit convoi se forma pour se déplacer à quelques rues de là. Le domicile de Combrisson consistait en une modeste maison de ville. La commissaire avait accepté de ne pas le menotter. Il entraina son escorte dans une sorte de remise qui occupait la moitié du rez-de-chaussée. Au plafond étaient fixés des tubes du diamètre d’une tringle à rideaux sur lesquels étaient accrochés des sachets plastiques contenant des mèches de cheveux. Ils portaient tous une étiquette avec le nom d’une vedette et une date. Ainsi, il y avait Sheila-1965, Isabelle Huppert-1990, ect…..

- Vous voyez bien que vous êtes fétichiste.

- Pas du tout, d’abord ce n’est pas un crime et ensuite je suis commerçant et ceci est mon stock.

- Il y a une demande pour çà ?

- Bien sûr, et certain sont prêts à payer le prix fort ! Après la mort d’Aznavour, c’était de la folie !! Mon vrai coup du siècle aurait été de trouver une mèche de Yul Brynner !!

- Parce que ce sont des vrais ?

- Je vous en prie madame la commissaire, je suis un honnête commerçant, pas un faussaire. Je récupère la mèche par l’intermédiaire de la vedette ou de son entourage, il m’arrive même de faire les sacs d’aspirateurs.

- Enfin, avec Johnny, vous étiez bien en train de faire un faux.

- Parce que j’ai eu pitié, c’est pour une vieille dame en Ehpad, elle croit que son idole est toujours vivante, je voulais lui apporter un peu de bonheur. Ce n’était qu’un petit faux, le sosie était très ressemblant.

La commissaire réfléchit quelques instants.

- Bon, vous avez gâché mon réveillon, mais vous m’avez bien fait rire ! Je vais donner l’ordre d’aller couper quelques mèches du sosie. Mais, j’aimerais quelque chose en échange.

- Dites.

- Avez-vous des mèches d’Alain Delon ? A quinze ans, j’étais amoureuse de lui.

Robert grimpa sur escabeau et descendit avec le sachet convoité.

- Je peux savoir comment vous les avez obtenues ?

- Par lui-même, madame, seul Alain Delon pouvait couper les cheveux d’Alain Delon.

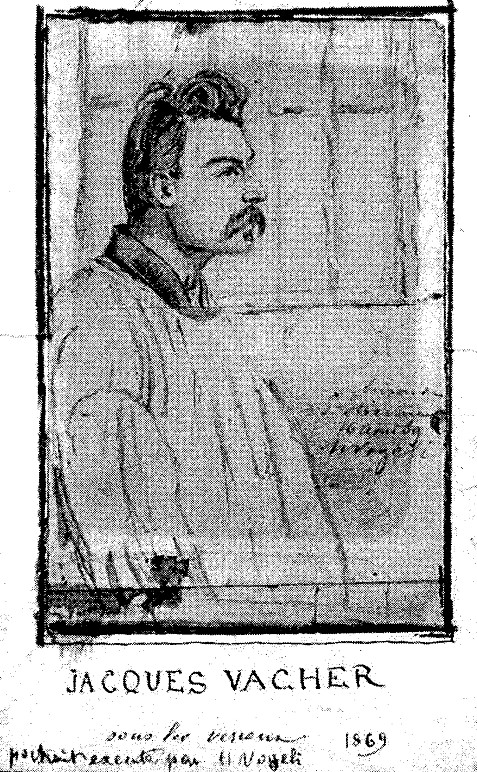

Jacques Vacher : ébéniste et poète.

Au XIXe siècle, à Saint-Étienne, les ouvriers, plus au sens d'artisans que de prolétaires travaillant en usine, fréquentent les goguettes, sociétés chantantes et à boire, tenant à la fois le rôle de maisons populaires de la culture et de foyers de diffusion du républicanisme social et de l'anticléricalisme. Dans ces goguettes ( voir : https://www.pierre-mazet42.com/les-chansonniers-stephanois-frivoles-et-revolutionnaire ), seuls les amateurs ont le droit de chanter leurs chansons ou de réciter leurs poèmes à condition qu'ils sachent, sur des airs connus, improviser devant le public. Cette particularité stéphanoise a donné naissance à une riche école de poètes ouvriers, dont Joseph Vacher est une des belles figures dans la deuxième moitié du siècle. Ces poètes ouvriers, par les discours qu'ils tiennent, sont souvent des contestataires de l'ordre établi, ce qui est le cas de Joseph Vacher, emprisonné en 1869, sous le régime autoritaire du Second Empire. Il eut une heure de gloire, bien éphémère, lorsque fut enfin publiée, à la veille de sa mort, une infime partie de son immense œuvre manuscrite : 624 poésies et chansons. C'était un hommage bien tardif et mesuré à l’un des bons poètes patoisants qu'a connus la région stéphanoise au XIXe siècle. Ce menuisier-ébéniste a en effet distrait toute une population, celle de l'agglomération industrielle de Terrenoire, formée autour d'une des plus grandes usines métallurgiques de la région, avec ses chansons plus ou moins gauloises. Elles nous racontent la vie quotidienne des humbles sous le Second Empire, les mineurs, les forgerons, les tisseurs, les « gandoues », etc. Cette vie était particulièrement rude dans une bourgade industrielle soumise à l'emprise d'un de ces patrons de choc qu'honorait l'Empire : Euverte, à la fois directeur des forges et maire de Terrenoire, inaugura en effet une sorte de taylorisme avant la lettre. Vacher a chanté le rude labeur du puddleur appelé ainsi douze heures par jour à retourner, à l'aide du « ringard », la boule d'acier en fusion pour le décarburer, douze heures devant la gueule ardente du four : il fallait à l'ouvrier toute une dame-jeanne[1] de vin pour étancher sa soif. Républicain pendant le Second Empire il fonde en 1869, avec Remy Doutre, le « Caveau stéphanois », une goguette où se faisaient entendre des refrains anti bonapartistes et anticléricaux et dont « L’Éloge », écrite par Vacher, affirme que l’on y refuse les « disciples d’Escobar » et la « froide étiquette » pour honorer « la cause démocratique »

Son œuvre compte 624 chansons et poésies dont 40 en dialecte régional. Il se spécialise dans les chansons de métier (Le Rubanier, Le Tailleur de limes…) et dans les refrains sociaux aux accents très engagés (Jacques Bonhomme, Sous les verrous, Les Jacques). Ses premiers vers républicains sont en français, comme la plupart de ses compositions politiques, et datent de 1858. Il faut attendre 1863, après l’élection à Saint-Étienne du républicain Dorian, pour le voir utiliser le dialecte local, dans ce type de refrains. Ses deux plus célèbres chansons en langue régionale datent de la fin du Second Empire : la « Marianna » écrite le 15 août 1869, de la prison de Bellevue où il est incarcéré pour avoir signé le « Manifeste du Non » adressé par le comité anti-plébiscitaire de Saint-Étienne et La « Marseillaisa doeu Panassa » du 4 septembre 1870. Il s’engage dans les corps-francs et participe, sous le commandement de Garibaldi, à la 4e brigade. Il écrit alors « Les Garibaldiens », « Notre Patrie », « Respect à la France » et « Les Volontaires » de 1870. Il reste cependant étranger à la Commune de Saint-Étienne, ce qui ne l’empêche pas d’être inquiété, mais acquitté en 1872. Il manifeste cependant de la pitié et de la sympathie pour les victimes de la répression. Il s’installe ensuite aux Charpennes dans la banlieue industrielle de Lyon, sans avoir rompu tous liens avec ses amis stéphanois. On le vit même participer à la refondation du « Caveau stéphanois » par son ami Gonon, chansonnier comme lui et historien de la chanson stéphanoise. Il n'en eut que plus d'amertume d'en être exclu, comme les autres chansonniers ouvriers, à la suite de l'embourgeoisement de cette société autour de 1890.

Cela acheva d'aigrir le vieux lutteur, déjà déçu par les progrès de l'opportunisme au sein d'une République qui n'était plus celle dont il avait rêvé sous l'Empire. La publication bien tardive de ses œuvres n'eut pas le temps de le consoler, d'autant plus qu'elle fut gâchée par les corrections intempestives que lui apporta son collègue et adversaire Duplay, surnommé « le Père Baronte », ce dernier, poète patoisant lui aussi, prétendait en effet imposer les règles orthographiques et grammaticales assez arbitraires qu'il avait codifiées dans son Dictionnaire, « la Clé du Parler gaga ». Il avait la réputation d’aimer particulièrement la dive bouteille et ses chansons assimilent les « buveurs d’eau » aux « jésuites ».

|

La Marseillaisa doeu Panassa

|

La Marseillaise du Panassa

Allons enfants, à coups de canne,

|